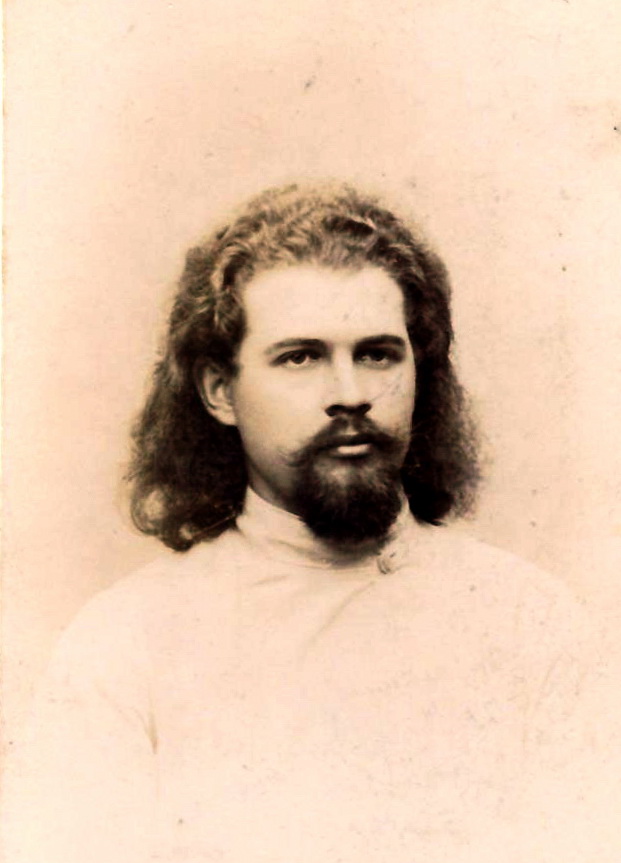

–ê–Ω–¥—Ä–µ–π –¢–∏–º–æ—à–µ–Ω–∫–æ

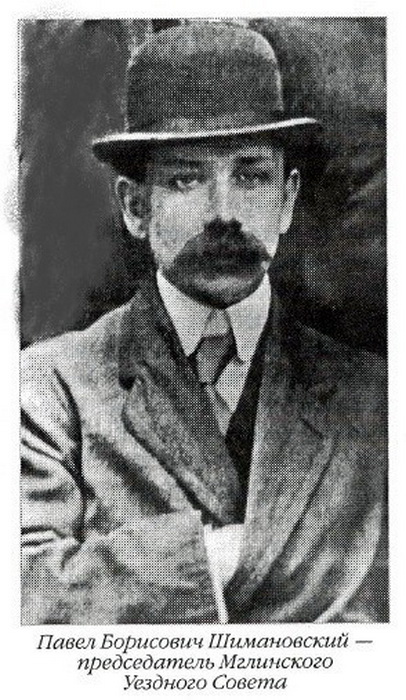

–Ý–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ

–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –¥–æ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏, 2012.

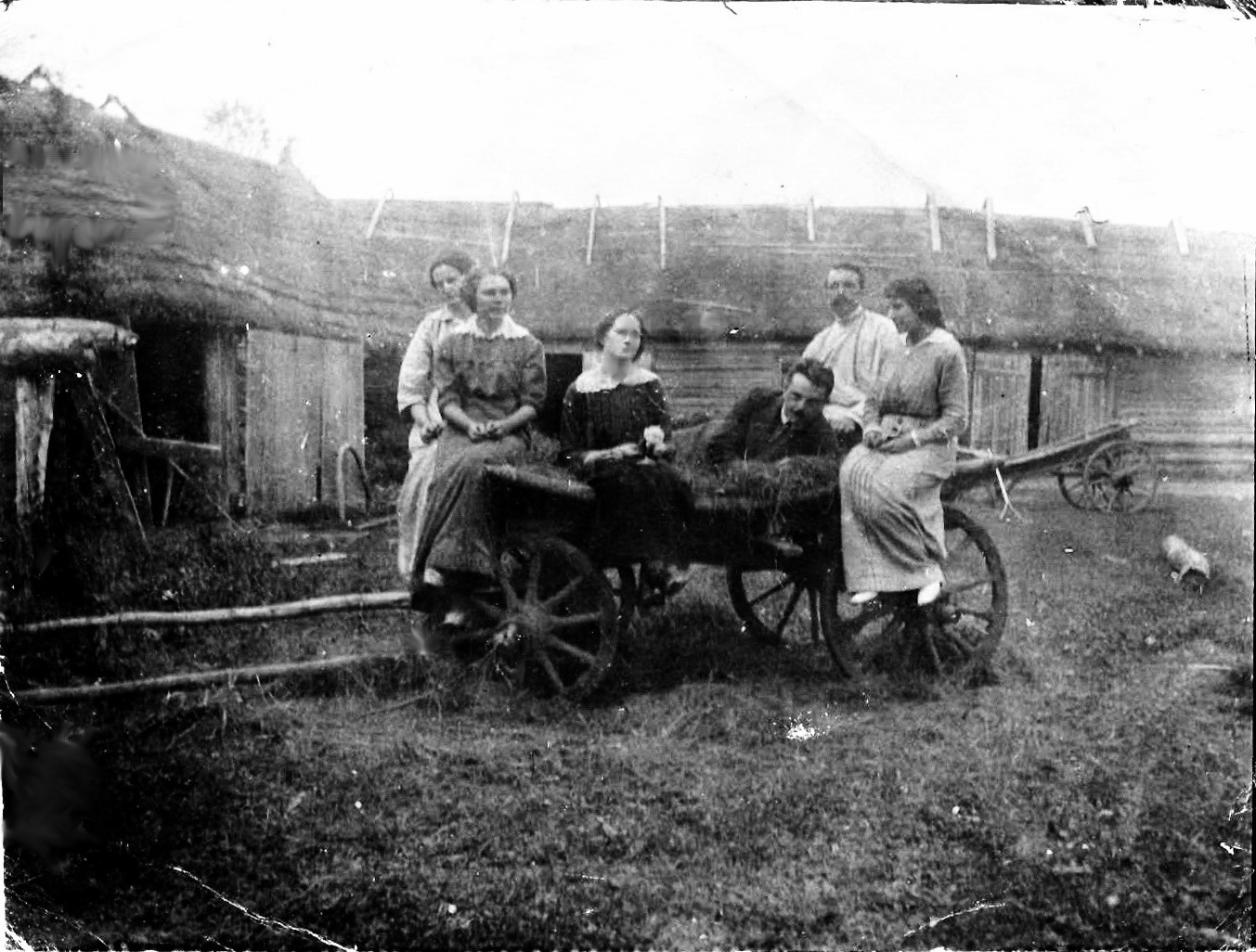

–° —ç—Ç–æ–≥–æ —Ñ–æ—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ö—Ä–∞–º–∞ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è. –ï—â—ë –≤ –Ω—É–ª–µ–≤—ã—Ö —è –±—ã–ª —á–∞—Å—Ç—ã–º –≥–æ—Å—Ç–µ–º –≤ —Å–µ–ª–µ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, –≥–¥–µ –∂–∏–ª–∞ —Å–µ–º—å—è –º–æ–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥—è–¥–∏. –Ø –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª–∞—Ö –∫ –±—Ä–∞—Ç—É —Å —Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π, –∏ –º—ã –º–Ω–æ–≥–æ –≥—É–ª—è–ª–∏ –ø–æ –æ–∫—Ä—É–≥–µ, –µ–∑–¥–∏–ª–∏ –∫—É–ø–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ò–ø—É—Ç—å, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —è–±–ª–æ–∫–∏ –Ω–∞ –í–µ–ª–∏–∫–æ–º –ë–æ—Ä—É, —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å... –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è —Å–≤–æ–µ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ–π. –ù–æ —è –∏ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –º–æ–≥, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ—Å–Ω–æ –∂–∏–∑–Ω—å –º–µ–Ω—è —Å–≤—è–∂–µ—Ç —Å —ç—Ç–∏–º —Å–µ–ª–æ–º.

–ü–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —Ä–∞–∑, –ª–µ—Ç–æ–º 2008 –≥–æ–¥–∞, —è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª—ã –∫ –±–∞–±—É—à–∫–µ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –±—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏–∫, –∏ –ø–æ –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—é, –æ—Ç–¥–∞–≤ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ–µ –±–∞–±—É—à–∫–µ, –Ω–∞ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥–∞—Ö –º—ã –ø–æ–º—á–∞–ª–∏ –≤ –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–Ω–æ–µ —Å–µ–ª–æ. –ü–æ –ø—É—Ç–∏, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, –º—ã —á–∞—Å—Ç–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, –æ —Å–µ–º. –¢—É—Ç –Ω–∞ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–µ –∫ –õ—É–≥–æ–≤—Ü—É, —É –Ω–∞—Å –∑–∞—à—ë–ª —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –æ –≤–æ–π–Ω–µ, –∏ –±—Ä–∞—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –≤ –∏—Ö —Å–µ–ª–µ, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ —à–∫–æ–ª–æ–π –µ—Å—Ç—å –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∞—è –º–æ–≥–∏–ª–∞. –ú—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Ç—É–¥–∞, –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –¥–∞–Ω—å –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–º –∑–µ–º–ª—è–∫–∞–º. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, –ø–æ—á–µ–º—É —Ä–∞–Ω—å—à–µ –º—ã –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –±—ã–≤–∞–ª–∏, –Ω–æ —Ç–∞–∫ —É–∂ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ —à–∫–æ–ª—å–Ω–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ, –≤ —ç—Ç–æ–º —É–≥–æ–ª–∫–µ —Å–µ–ª–∞, —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ. –°—ä–µ–∑–¥–∏–ª–∏ –¥–æ —à–∫–æ–ª—ã. –ë—Ä–∞—Ç –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –≤ –æ–∫–æ—à–∫–µ —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã–π –º—É–∑–µ–π –∏ –ø–∞–º—è—Ç–Ω—É—é —Ç–∞–±–ª–∏—á–∫—É, –≥–ª–∞—Å–∏–≤—à—É—é, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å —É—á–∏–ª—Å—è –ò–≥–æ—Ä—å –ù–∏–∫–∏—Ñ–æ—Ä–æ–≤, –∑–µ–º–ª—è–∫ –∏–∑ –ì–æ–ª—è–∫–æ–≤–∫–∏, –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–π –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ß–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã. –ü–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–æ–π –º–æ–≥–∏–ª–µ. –ú–µ–Ω—è –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–∞—è —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç—É—Ä–∞ —Å–∫–æ—Ä–±—è—â–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –¢–∞–∫–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–∞ —è –µ—â—ë –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä. –í –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ —Å–≤–æ—ë–º, –≤ —Å—ë–ª–∞—Ö —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω—ã –æ–±–µ–ª–∏—Å–∫–∏ —Å –ø–∞–º—è—Ç–Ω—ã–º–∏ —Ç–∞–±–ª–∏—á–∫–∞–º–∏ –∏ —Ñ–∏–≥—É—Ä–æ–π –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ê –∑–¥–µ—Å—å - –Ý–æ–¥–∏–Ω–∞-–º–∞—Ç—å, —Å–∫–æ—Ä–±—è—â–∞—è –ø–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã–º —Å–≤–æ–∏–º —Å—ã–Ω–æ–≤—å—è–º... –ë—Ä–∞—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª–æ–º —à–µ—Ñ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —à–∫–æ–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–ª–µ–¥–∏—Ç –∑–∞ –µ–≥–æ –Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º.

А потом случилась наша встреча. Неподалёку я заметил большое здание и спросил брата:«А это что?» Мы подъехали ближе. На табличке, прикреплённой возле входа была надпись «Памятник архитектуры Церковь-Николая Чудотворца 1862-1865 гг. Охраняется государством.» Сказать, что я был удивлён, ничего не сказать: угрюмое, но в тоже время величественное, огромного для этих мест размера строение, с прохудившейся жестяной крышей произвело на меня неизгладимое впечатление. Ну никак не было похоже это на церковь! В моей голове тогда не укладывалось, что здесь когда-то могли проходить службы. Здесь, в Луговце, я до этого момента бывал исключительно в новой части села, отстроенной для переселенцев, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ничем не примечательные дома - а тут такое. Мы обошли здание кругом. Окна с кованными решетками были забиты полиэтиленовой пленкой, железная дверь была вся в следах от пуль, а на маковке не было креста. Мы заглянули внутрь сквозь отверстие в двери. Внутри церковь была похожа на место съёмки советского фильма «Вий» по произведению Н.В. Гоголя. Просматривались хоры и незатейливая роспись на потолке. Мрачная, окутанная историей и тайнами она почему-то сразу завоевала мое сердце. Тогда я ещё не разбирался в архитектуре, но заметил, что эта церковь необычна. Скрытая от основной части села в липовой аллее, она как молчаливый свидетель хранила память о былом.

–° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑, –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞—è –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü, —è –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –µ–µ —Å—É–¥—å–±–æ–π. –£–∑–Ω–∞–ª –æ—Ç —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª –æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–µ –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –∏ –æ –Ω–µ–∫–æ–π –≥—Ä–∞—Ñ–∏–Ω–µ-—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —è–∫–æ–±—ã –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∞ —Å—é–¥–∞ —É–∂–µ –≤ –Ω–∞—à–∏ –¥–Ω–∏. –í 2009 –≥–æ–¥—É –º—ã –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑–ª–∏ –±–∞–±—É—à–∫—É –∏–∑ —É–º–∏—Ä–∞—é—â–µ–π —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –ò —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –Ω–∞–≤–µ—â–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ —è —Å—Ç–∞–ª —á–∞—â–µ.

–ö–∞–∫-—Ç–æ —Ä–∞–∑ –±–∞–±—É—à–∫–∞ –¥–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ø—É—Ç–∫–∞—Ö. –ò –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–∏–ª–∫–µ –ú–≥–ª–∏–Ω-–ë—ã–∫–æ–≤–∫–∞-–ö–æ—Å–∞—Ä—ã –±–∞–±—É—à–∫—É –ª—é–±–µ–∑–Ω–æ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã –∏–∑ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å, –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—à–∏–µ –ø—É—Ç—å –≤ –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü. –û–Ω–∏-—Ç–æ –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –µ–π –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä—É–µ—Ç—Å—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏. –Ø –æ—á–µ–Ω—å –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ–π –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏! –ù–æ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç—è–º–∏: –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –≥–æ–¥–æ–º –≤–µ—Ç—à–∞–ª–æ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –∏ –±–æ–ª—å—à–µ. –°—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞—Ç—å –∫—Ä—ã—à–∞, —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç –æ–±—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª –ø–ª–µ—Å–µ–Ω—å—é, –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∏ —É–∑–æ—Ä—ã —Å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–≥–æ —É–±—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ —Ö—Ä–∞–º–∞. –ê —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ç–æ—Ä—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª–∏.

–í 2015 –≥–æ–¥—É, –ø–æ—Å–ª–µ —Å–ª—É–∂–±—ã –≤ –∞—Ä–º–∏–∏, —è –≤–Ω–æ–≤—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É –ª—é–±–∏–º–æ–º—É –¥–µ–ª—É - –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∫—Ä–∞—è. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –∏—Å–∫–∞–ª —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∂–∏–ª –≤ –¥. –í–æ—Ä–æ–±—å–µ–≤–∫–∞, –∏ –∏–º–µ–ª –≤ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–¥–∞—Ö –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É–µ–∑–¥–∞. –ö —Ç–æ–º—É –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É —è —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ–º –∏ –±—ã–ª –∑–Ω–∞–∫–æ–º –ø–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∫–µ —Å —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–º–∏ –∏ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∫—Ä—É–≥–∞—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏, –∫–∞–∫ –ï.–ò. –õ–æ–º–∞–∫–æ, –ï.–ê. –ß–µ–ø–ª—è–Ω—Å–∫–∞—è... (–í—Å–µ —Å–≤–æ—ë –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ —è –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –Ω–∞ –ú–≥–ª–∏–Ω—â–∏–Ω–µ –∏ –º–Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç, –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞, –æ–±—ã—á–∞–∏, —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏) –ù–∞ —Å–∞–π—Ç–µ mglin-krai.ru –≤ –º–∞–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –Æ—Ä–∏–π –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∏–π. –û–Ω —Ä–∞–∑—ã—Å–∫–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ—Ç–æ–º–∫–æ–≤ —Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –í–µ—Ä–∏–≥–æ –∏–∑ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–∞ –∏ –º–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤ –°–∞—Ö–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö. –¢–∞–∫ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞—à–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏.

После личной встречи в Москве я дал Юрию некоторые сведения и наводки на людей, которые могли бы ему помочь с поиском родственников. Юра оказался очень заинтересованным и увлечённым исследователем истории своей семьи. Недолго собираясь, этим же летом, он отправился в Луговец. Там он познакомился с местными жителями, узнал подробности о жизни своих пращуров и об их добрососедских отношениях с крестьянами. Выяснилось, что Екатерина Брешко-Брешковская, вошедшая в историю как «Бабушка русской революции», действительно его родственник и, что изучением усадьбы в Луговце занимался ещё в 70-х именитый брянский архитектор В.Н. Городков. Потом были поездки в Киев, в Чехию на могилу Брешко-Брешковской, работа в архивах, встречи с очевидцами событий и свидетелями истории, такими, например, как Юлия Фёдоровна Сивакова. Но больше всего его, столичного жителя, поразило состояние церкви, в строительстве которой принимали участие и его предки. «Как, а почему не восстанавливают?» - спросил он меня тогда. «И действительно, почему?» - подумал я. Вместе с Ю. Саханским и Е. Ломако мы начали изучать вопрос. Так сложилась инициативная группа по восстановлению храма. Огромный вклад в дело восстановления церкви внесли Т.М. Литвинова, Е.С. Самусенко, С.Н. Сигуля, Ю.В. Саханский и многие другие.

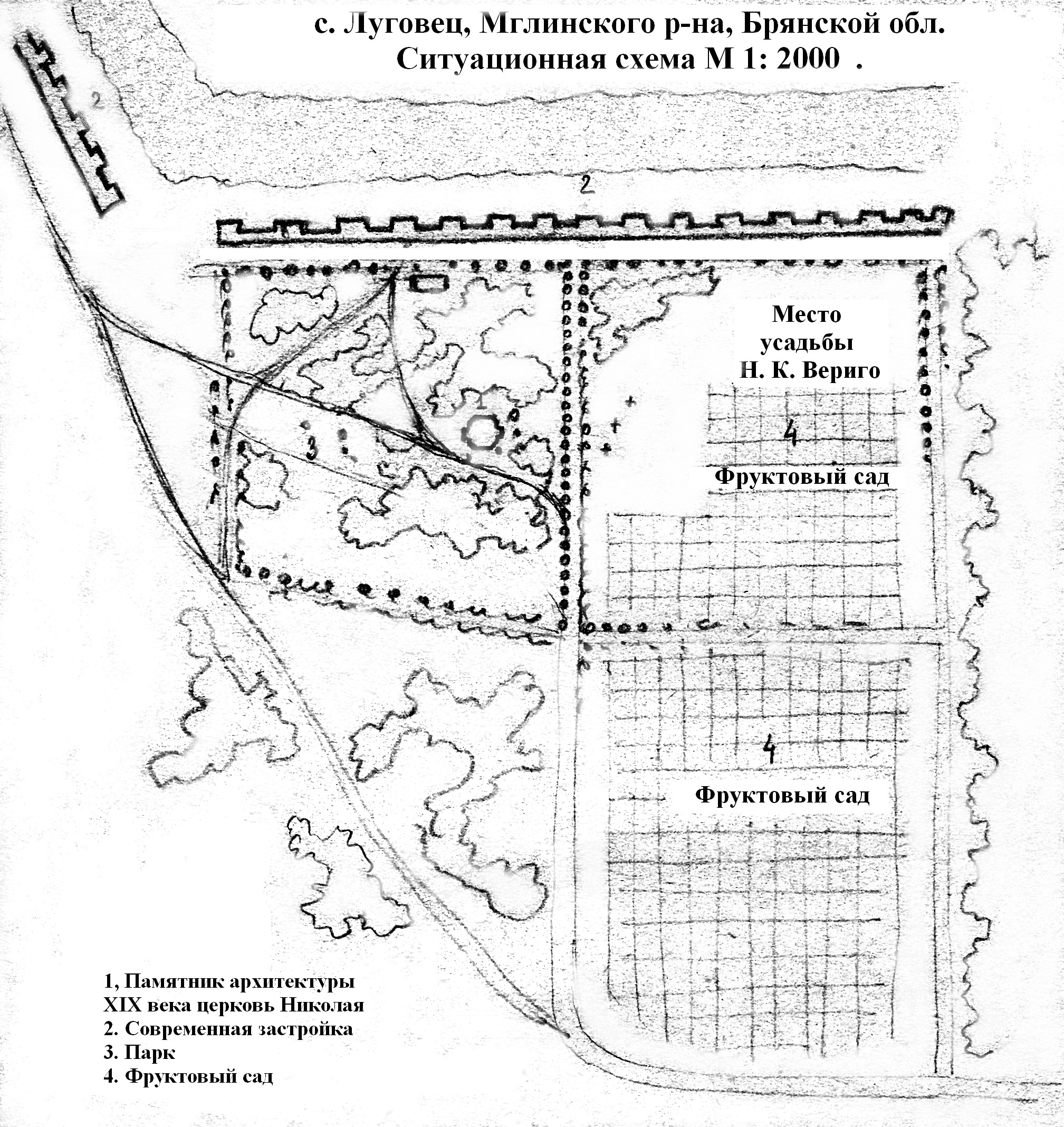

–ù–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –¥–≤—É—Ö –ª–µ—Ç –º—ã –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º–∏ –∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º–∏ –≤–µ–¥–æ–º—Å—Ç–≤–∞–º–∏, –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –≤ —Ç.—á. –ú–∏–Ω–∫—É–ª—å—Ç –Ý–§, –Ý–ü–¶ –∏ –∫ –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä—É –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞-—É—Å–∞–¥—å–±—ã –í–µ—Ä–∏–≥–æ –≤ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–µ –µ–¥–∏–Ω—ã–º –∞–Ω—Å–∞–º–±–ª–µ–º –∏ –æ –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ –µ–≥–æ –Ω–∞ —É—á—ë—Ç –∫–∞–∫ –≤–Ω–æ–≤—å –≤—ã—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—è, –æ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–µ–º–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–º –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ù–æ –≤—Å–µ –±—ã–ª–æ —Ç—â–µ—Ç–Ω–æ. –ù–∞ –Ω–∞—à–∏ –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—ã –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏ –ª–∏—à—å –æ—Ç–ø–∏—Å–∫–∏ –∏ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã. –ê —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ª–∏—Ü –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—à–µ–º—É –¥–µ–ª—É. –í —Å–µ–ª–µ –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é –∏ –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ–º —á–µ—Ç—ã –í–µ—Ä–∏–≥–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤–Ω—é –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä—É—é —Ä—É–∫—É, –∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å ¬´–≤—Å–µ–º –º–∏—Ä–æ–º¬ª –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è (–Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –æ—Ñ–æ—Ä–º–ª–µ–Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —É—á–µ—Ç–µ –∫–∞–∫ ¬´–±–µ—Å—Ö–æ–∑—è–π–Ω—ã–π –æ–±—ä–µ–∫—Ǭª). –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –º—ã –º–æ–≥–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–æ—Ç–µ—Ä—è—Ç—å —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ –≤—Å—é –æ–∫—Ä—É–≥—É –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–æ–¥—á–µ—Å—Ç–≤–∞! –ù–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã —Å –æ—Ä–≥–∞–Ω–æ–º –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã –∏ —Å–ø–æ–Ω—Å–æ—Ä–∞–º–∏. –£–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –∫ –∫–æ–Ω—Å–µ–Ω—Å—É—Å—É: —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —á–∞—Å–æ–≤–Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –æ—Ç–º–µ–Ω–∏–ª–∏.

–ú—ã –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã. –Ý—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å, –ï–ª–µ–Ω–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–Ω–∞ –ó—É–±–æ–≤–∞, –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤ –æ –ø–æ–º–æ—â–∏. –í–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –µ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤—ã–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞.

–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∏ –¥–æ –Ω–∞—Å –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω—É—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å. –ò –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –∏ –≤ 90-—Ö, –∏ –ø—Ä–∏ –±—ã–≤—à–µ–º –≥–ª–∞–≤–µ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –ö–æ–Ω–¥—Ä–∞—Ç –ù.–ù. –±—ã–ª –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ (—Ä–∞–∑–¥–µ–ª –Ý–î). –ù–æ —Å—É–º–º—ã, —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞ –ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å–µ–ª—è–Ω, –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∏, –∏ –¥–µ–ª–æ –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–æ...

–í 2017 –≥–æ–¥—É —è –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Ç–∏—Ü–∏—é –Ω–∞ –∏–º—è –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –Ý–§ –ú–µ–¥–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ —Å–≤—è—Ç—ã–Ω–∏. –ù–∏ –Ω–∞ —á—Ç–æ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è, —è —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Å—ã–ª–∞—Ç—å –ø–µ—Ç–∏—Ü–∏—é –ø–æ –¥—Ä—É–∑—å—è–º –∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º. –ò –≤ –æ–¥–∏–Ω –ª–µ—Ç–Ω–∏–π –¥–µ–Ω—å —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –∑–≤–æ–Ω–æ–∫. –ú–Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –õ—É–≥–æ–≤—Ü–∞ –∏ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—å, —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –≤ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–º –∫–ª—É–±–µ, –∏ –∑–∞—è–≤–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –≤ –¥–∞–Ω–Ω–æ–π –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–µ. –ù–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å —Ç–µ—Ö —á—É–≤—Å—Ç–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è —Ç–æ–≥–¥–∞. –≠–π—Ñ–æ—Ä–∏—è! –ü—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ –ª—é–¥–∏ –≤ –µ–¥–∏–Ω–æ–º –ø–æ—Ä—ã–≤–µ —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–≤–∞–ª–æ –Ω–µ —Ä–∞–∑ —Å –∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–∞–º–∏. –ò –º—ã —Å –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–∏–º —ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞–∑–º–æ–º –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –∑–∞ –¥–µ–ª–æ.

–¢—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–≤—à–∏—Å—å, –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–≤ –ø—Ä–µ—Å—Å—É, —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, 07.08.2017 –º—ã –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ I –æ—á–Ω–æ–µ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ø–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –°–≤. –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞. –°–æ–±—Ä–∞–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤–æ–∑–ª–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ, –ø–æ–≥–æ–¥–∞ –±–ª–∞–≥–æ–≤–æ–ª–∏–ª–∞. –°–æ–±—Ä–∞–ª–æ—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ –ª—é–¥–µ–π, —Å–µ–ª—è–Ω–µ —Ä–∞–¥—É—à–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –≥–æ—Å—Ç–µ–π. –í—Å–µ –±—ã–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –∫ –¥–∏–∞–ª–æ–≥—É, –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —á–∞—è–Ω–∏—è –ø–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏. –ü—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—é –∏ –∫—Ä–∞—Ç–∫–∏–π –∫—É—Ä—Å –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –ï.–ò. –õ–æ–º–∞–∫–æ. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è –∏–∑ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –í–û–û–ü–ò–∏–ö –ê.–ì. –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –µ–≥–æ –∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏ –∏–∑ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–µ—Ç–∏–ª–∏ –õ—è–ª–∏—á–∏ –∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–º–∞–ª–æ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω—ã –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É—Å–∞–¥—å–±—ã, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –æ–± –æ–ø—ã—Ç–µ –≤–æ–≤–ª–µ—á–µ–Ω–∏—è –≤–æ–ª–æ–Ω—Ç–µ—Ä–æ–≤ –≤ –¥–µ–ª–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º –º—ã –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏—Å—å —Å –ê—Ä—Ç—ë–º–æ–º –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º, –ü–∞–≤–ª–æ–º –®–∏—à–º–∞—Ä–µ–≤—ã–º –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∏ –ø–æ–º–æ—â—å –≤ –Ω–µ–ª—ë–≥–∫–æ–º –¥–µ–ª–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—Ç –í–û–û–ü–ò–∏–ö. –¢–∞–∫, –ø–æ –ø—Ä–æ—Å—å–±–µ –ï.–ú. –ó—É–±–æ–≤–æ–π –±—Ä—è–Ω—Å–∫–∏–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç –∑–æ–Ω—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª –±—ã –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—Ç –≤–ª–∏—è–Ω–∏—è –æ—Å–∞–¥–∫–æ–≤ –∏ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–µ –≥–æ–¥—ã. –ù–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤–æ–ø–ª–æ—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∂–∏–∑–Ω—å. –û—Å–µ–Ω—å—é 2017 –≥–æ–¥–∞ —Å–∏–ª–∞–º–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –º—ã —Å —É—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏—è –≥–æ—Å–æ—Ä–≥–∞–Ω–∞ –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç—å –æ—Ç –æ—Å–∞–¥–∫–æ–≤. –û–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º, –∫—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –≤ —ç—Ç–æ–º –ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω–æ–µ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å.

–ó–∞—Ç–µ–º, –ø–æ—Å–ª–µ –¥–æ–ª–≥–∏—Ö –∏ —É–ø–æ—Ä–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–æ–∫, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á —Å –∑–∞–º–≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –≤ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É "–Ý–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –∏ —Ç—É—Ä–∏–∑–º–∞ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª. 2016-2020 –≥–≥.". –ù–∞ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–Ω–æ-–≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –∏–∑ –±—é–¥–∂–µ—Ç–∞ –±—ã–ª–∏ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω—ã –ø–æ—á—Ç–∏ 10 –º–ª–Ω —Ä—É–±–ª–µ–π. –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—É–¥ –ø—Ä–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –ö–ª–∏–Ω—Ü–æ–≤—Å–∫–æ–π –µ–ø–∞—Ä—Ö–∏–∏ –∏ –≥–ª–∞–≤—ã —Ä–∞–π–æ–Ω–∞ –ü—É—â–∏–µ–Ω–∫–æ –ê.–ê. –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–∞ –≤ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –Ý–ü–¶. –ë—ã–ª–∞ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∞ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏—è –∏ –ø–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º –∑–∞–∫—É–ø–∫–∏ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–∞ —Ç–∞–º–±–æ–≤—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–Ω–∞—è –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è –û–û–û ¬´–Ý–æ—Å—Ç–µ—Ö–ø—Ä–æ–µ–∫—Ǭª, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ 2018 –≥–æ–¥—É. –ò –≤ 2019 –≥–æ–¥—É –∫ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∏ –û–û–û ¬´–î–∞—Ä–≥–µ–ª—嬪, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏–∑ –°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫–∞, —Ç–µ—Å–Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–π —Å –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å—é. –û–Ω–∏ –∂–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ –∏ –ö–ª–∏–Ω—Ü–∞—Ö...

И вот, в декабре 2020 года должны были завершиться реставрационные работы. Подрядчик заметно спешил получить свои деньги, многие технологии так и не были соблюдены, не смотря на замечания наблюдательной группы. На протяжении выполнения работ не раз возникали спорные ситуации, от этапа проектирования до сдачи объекта, в т.ч. и по вопросам допфинансирования и спонсорского участия. Так, проектом не были предусмотрены работы по утеплению крыши, целиком утрачена в процессе разбора подлежавшая ещё реставрации роспись над входной группой храма, не соблюдены пропорции и конструкция оконных и дверных проемов, изначально существовавших, вместо рубленных стыков фасад церкви увидел новую обшивку деревянной выгонкой типа «термоосина»... В итоге, церкви, конечно, не вернули исходный вид и вряд ли это можно назвать реставрацией, скорее реконструкцией (из старых материалов все же использованы методом «переборки» лучшие венцы, колонны, решетки на окнах).

–¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –ù–∏–∫–æ–ª–∞—è –ß—É–¥–æ—Ç–≤–æ—Ä—Ü–∞ —Å. –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏–∏, 2020.

Уже сейчас идёт сбор средств для устройства внутреннего убранства церкви. К сожалению, ничего до нас не дошло: ни чертежей, ни фото, ни зарисовок. Не поставлен ещё на кадастровый учёт земельный участок под церковью, не привязано здание к нему, нет отопления и не заведено электричество. Это будет обновлённый храм, с новым иконостасом. Но церковь по образу и подобию на старом, исстари предназначенном для этого месте – не часовня. И это радует. Не смотря на скептицизм многих, церковь в Луговце нужна. Спросите жителей. А сохранённый памятник архитектуры на Мглинщине, которых до нас дошли крупицы, - тем более. Это я Вам как краевед заявляю.

–ö–∞–∫ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –æ–±—ä–µ–∫—Ç –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—è - —Å—É–¥–∏—Ç—å —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–∞–º –∏ –ª—é–¥—è–º. –ù–æ –≤—Å–µ –∂–µ, —è —Ä–∞–¥, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–≤–µ—Ä—à–∏–ª–æ—Å—å, –∏ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –æ–±—Ä–µ–ª–∞ —Å–≤–æ—é –≤—Ç–æ—Ä—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ö—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Å–ø—É—Å—Ç—è –≥–æ–¥–∞, –Ω–∞—à–∏ –¥–µ—Ç–∏ –∏ –≤–Ω—É–∫–∏ —Å–∫–∞–∂—É—Ç —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –Ω–∞–º, –∑–∞ —Ç–æ —á—Ç–æ –º—ã —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö —á–∞—Å—Ç–∏—á–∫—É –ø–∞–º—è—Ç–∏ –æ –Ω–∞—à–∏—Ö —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–∞—Ö –∏ –∏—Ö –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –¥–µ–ª–∞—Ö. –ù–∞–¥–µ—é—Å—å, –∏ –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏, –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –Ω–∞–π–¥—É—Ç—Å—è —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∏ –Ω–µ–±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏.

–ê–Ω–æ–Ω—Å –∫–Ω–∏–≥–∏

–ê.–í. –®–ø—É–Ω—Ç–æ–≤. –õ–ò–®–ò–ù–´. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Ä–æ–¥–∞

–ö–Ω–∏–≥–∞ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –æ—Ç —Å–∞–º–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –¥–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏.

–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ –≤—Å–µ—Ö –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è—Ö —Ä–æ–¥–∞, –¥–∞—é—Ç—Å—è –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–∏ –∫ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è–º, –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è

(–∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ) —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, —Å–±–µ—Ä–µ–∂—ë–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º–∏. –ö–Ω–∏–≥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –∞—Ä-

—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ü–∏—Ç–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è.

–ö—Ä–æ–º–µ —ç—Ç–æ–≥–æ, –æ–±–∑–æ—Ä–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–æ–¥–∞—Ö, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ —Å —Ä–æ–¥–æ–º –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, –∫–∞–∫ —Ç–æ:

–ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã, –í–µ–ª–∏–æ, –ö–∞–ø–Ω–∏—Å—Ç—ã, –õ–∞–π–∫–µ–≤–∏—á–∏, –í–µ—Ä–∏–≥–æ, –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏–µ, –Ý—É–±—Ü—ã, –Ý–æ—Å–ª–∞–≤—Ü—ã, –ö–æ–≤–∞–Ω—å–∫–æ –∏ –¥—Ä.

–í –ü—Ä–∏–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω—ã –∫–∞–∫ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è, —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤—Ä–µ–Ω–∏—è –∏ –∑–∞–ø–∏—Å–∫–∏ —Å–∞–º–∏—Ö –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, —á—Ç–æ –∏–º–µ–µ—Ç –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â—É—é

–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, —Ç–∞–∫ –∏ –æ—á–µ—Ä–∫–∏, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–µ –ª–∏–±–æ –∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –ª–∏–±–æ –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞–º–∏ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —Å—Ä–µ–¥–∏

–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Å–æ–±–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç–µ–ª—å –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞ —Ä–æ–¥–∞ –∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–∏–∑–∞—Ç–æ—Ä –µ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä.

–ö–Ω–∏–≥–∞ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç–∞–Ω–∞ –Ω–∞ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–æ–≤, –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–æ–≤ –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏.

Многолетнее служение Отечеству – вот стержень этой книги, повествующей

–æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö.

–Ý–æ–¥ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö (–∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ ‚Äì –î—É–¥–∏—Ü–∫–∏—Ö-–õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö) –≤—ã—à–µ–ª —Å –í–æ–ª—ã–Ω–∏ –≤ XVII

–≤–µ–∫–µ, –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–µ –±—ã–ª –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω –≤–æ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–µ –ü—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º –°–µ–Ω–∞—Ç–æ–º —Å –≤–Ω–µ—Å–µ-

–Ω–∏–µ–º –≤ 6-—é —á–∞—Å—Ç—å —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ (–¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–æ).

–õ–∏—à–∏–Ω—ã —Å–ª—É–∂–∏–ª–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–∞—Ç –Ω—ã–Ω–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —É–∂–µ –ø—è—Ç—ã–π –≤–µ–∫: —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∏ –æ—Ñ–∏-

—Ü–µ—Ä—ã –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—ã, —Ñ–ª–æ—Ç–æ–≤–æ–¥—Ü—ã –∏ –∞–≤–∏–∞—Ç–æ—Ä—ã, –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∞—Ç–æ—Ä—ã –∏ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä—ã, –ø–æ—ç—Ç—ã –∏ –º—É-

зыканты, священники и врачи…

–°–ª—É–∂–∏–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –º—É–∂—á–∏–Ω—ã, —Ç–∞–∫ —É–∂ —É –Ω–∞—Å —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ –¥–∞–º—ã –Ω–µ

оставались в стороне – некоторые отметились благотворительной деятельностью,

–∫–æ–º—É-—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å –±—ã—Ç—å —Å—ë—Å—Ç—Ä–∞–º–∏ –º–∏–ª–æ—Å–µ—Ä–¥–∏—è (–∏ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç—å –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥—ã

за это), иные избирали монашеское служение…

–°–ª—É–∂–∏–ª–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–∞—Ç —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º: –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Ä–æ–¥—É,

—á—å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —á—å—è –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–ø—É—Ç–∞—Ü–∏—è –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ

–∑–∞–ø—è—Ç–Ω–∞–Ω–∞ –∏ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –æ–±—â–∏–º –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º —Ä–æ–¥–∞, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º–∏

за её сохранение – все эти соображения и мотивы и есть источник чувства чести.

Летопись рода – это срез общероссийского бытия, зеркало, в котором отража-

–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞; –∏ —ç—Ç–æ –Ω–µ –∏–∑–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤

к потомкам. Вокруг – бурлящее море событий, исторических перипетий, людских

судеб. С кем-то Лишины роднятся, с кем-то вместе служат…

Что для человека XIX века Отечество? В имении – семья, в столице – Госу-

дарь, а на небе – Бог. Современность, конечно, внесла в эту триаду некоторые

коррективы, но осталось главное – служение Отечеству.

Так давайте перелистаем страницы истории этого славного рода – одного из

—Ç—ã—Å—è—á —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤; –∏ –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ñ–∞–º–∏-

–ª–∏–∏, –∫–∞–∫ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏ –µ—ë –õ–∏—à–∏–Ω—ã; –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞—à–µ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π, –∫–∞–∫ –≥–æ—Ä–¥—è—Ç—Å—è

историей своего рода Лишины…

***

–û–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª (–±–æ–ª–µ–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –ª–∏—Å—Ç–æ–≤, –¥–µ—Å—è—Ç–∫–∏ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–π,

–º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç–æ–≤), —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–∏ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä–∞, —Å–±–µ—Ä–µ-

–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –ª—é–¥—å–º–∏, –ø—Ä–∏—á–∏—Å–ª—è—é—â–∏—Ö —Å–µ–±—è –∫ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö (–í.–ï. –ë–µ–ª–∏–∫–æ-

–≤—ã–º, –ê.–ò. –î—É–¥–∏–Ω—ã–º), –∞–∫–∫—É–º—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω—ã–Ω–µ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–º –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á–µ–º –õ–∏—à–∏-

–Ω—ã–º, –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º—É –∫–Ω–∏–≥–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω —É–ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–µ–Ω, —Å–∏-

—Å—Ç–µ–º–∞—Ç–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω, —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Å–æ–∫—Ä–∞—â—ë–Ω –∏ —Å–Ω–∞–±–∂—ë–Ω –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏—è–º–∏ –¥–ª—è —É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ—Å-

–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è. –ò –º–Ω–µ, –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–º—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—é –∏ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ç–æ—Ä—É, –≤—ã–ø–∞–ª–∞

—á–µ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —ç—Ç—É –∫–Ω–∏–≥—É –Ω–∞ —Å—É–¥ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π.

–ù–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —á–µ–º –ø—ã—Ç–ª–∏–≤—ã–π —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –æ—Ç–∫—Ä–æ–µ—Ç –ø–µ—Ä–≤—É—é –≥–ª–∞–≤—É, —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã –∫–æ-

—Ä–æ—Ç–∫–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–µ –∫–Ω–∏–≥–∏ –∏ –µ—ë –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö.

–ü—Ä–µ–¥–∏—Å–ª–æ–≤–∏–µ –æ—Ç —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è

–ü—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä—è—é—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–≤–æ–¥–Ω—ã–µ –≥–ª–∞–≤—ã: –≤ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∏–∑

них изложена легенда о происхождении рода, в другой исследуется герб – важ-

–Ω–µ–π—à–∏–π –∞—Ç—Ä–∏–±—É—Ç –∏ –≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∏–¥–µ–Ω—Ç–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ç–æ—Ä —Ä–æ–¥–∞, –∞ –≤ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏-

—á–µ—Å–∫–∞—è —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∞ –æ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–º —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏–∏ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –∏ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã–µ –¥–æ–∫—É-

–º–µ–Ω—Ç—ã, –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—â–∏–µ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö.

–î–∞–ª–µ–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è—Ö —Ä–æ–¥–∞.

–ù–∞ —Ñ–æ—Ä–∑–∞—Ü–∞—Ö —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –º–æ–∂–µ—Ç –≤–∏–¥–µ—Ç—å —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–µ –î—Ä–µ–≤–æ, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏ –æ—Ç-

—Ä–∏—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–º. –ò –≤ –≥–ª–∞–≤–Ω–µ–π—à–µ–π, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π, –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è

—Ä–∞–∑–±–∏—Ç–∞ –Ω–∞ –≥–ª–∞–≤—ã –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å –≤–µ—Ç–≤—è–º–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –î—Ä–µ–≤–∞, –∫–∞–∂–¥–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞ –ø—Ä–µ–¥–≤–∞-

—Ä—è–µ—Ç—Å—è —É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–Ω—ã–º —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–æ–º —Ä–æ–¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –î—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å–æ —Å—Ö–µ–º–∞-

тическим делением на «линии» и «ветви», а также «колена».

–ü–æ–∫–∞ –∂–µ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–º –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–µ –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è: –º—É–∂—Å–∫–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∞ (–∞ —Ç–∞–∫–æ–≤—ã—Ö

–∏–º—ë–Ω 194) –∏–º–µ—é—Ç –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–≤—ã–π –Ω–æ–º–µ—Ä, –ø—Ä–∏—Å–≤–∞–∏–≤–∞–µ–º—ã–π –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—Å—Ç–≤—É –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π

–≤–µ—Ç–≤–∏ –∏ –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –∫–æ–ª–µ–Ω–µ, –∏ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω—ã –≤ —Ä–∞–º–∫—É –≤ –≤–∏–¥–µ –≥–µ—Ä–±–æ–≤–æ–≥–æ —â–∏—Ç–∞.

–î–∞–º—ã, —Ö–æ—Ç—è –∏—Ö –Ω–∞ –î—Ä–µ–≤–µ –æ–∫–æ–ª–æ 80, –Ω–µ –ø—Ä–æ–Ω—É–º–µ—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã (–ø–æ —Ç–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏

–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—é—Ç —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º). –ñ–µ–Ω—Å–∫–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω—ã –≤ –æ–≤–∞–ª (–æ–≤–∞–ª—å–Ω–∞—è

—Ñ–æ—Ä–º–∞ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞ –¥–ª—è –¥–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –≥–µ—Ä–±–∞).

–ù–∞ –æ–±—â–µ–º –î—Ä–µ–≤–µ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω—ã –±—Ä–∞—á–Ω—ã–µ —Å–æ—é–∑—ã, –∑–∞—Ç–æ –≤–∞–∂–Ω–µ–π—à–∏–µ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω—ã

на тех фрагментах («ветвях»), что в увеличенном виде приводятся в каждой главе.

Часть овальных рамок окрашена в сиреневый цвет – в том случае, если дама

–≤—ã—à–ª–∞ –∑–∞–º—É–∂ –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞ –µ—ë –∏–∑–º–µ–Ω—ë–Ω–Ω–∞—è —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è (—Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è –º—É–∂–∞).

–ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ä–∞–º–∫–∏ –æ–∫—Ä–∞—à–µ–Ω—ã –≤ —Ä–æ–∑–æ–≤—ã–π, –ø—Ä–∏—á—ë–º –∫–∞–∫ –∂–µ–Ω—Å–∫–∏–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –º—É–∂—Å–∫–∏–µ.

–≠—Ç–∏–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º –æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω—ã –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∏ (–≤ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö) –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, –Ω–æ—Å—è—â–∏–µ

–¥—Ä—É–≥—É—é —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é.

В рамочках рядом с именами (мужскими) – цифры: чаще всего это даты жизни

(но иногда – только год рождения, иногда – год смерти), встречаются и даты об-

особленные (в круглых скобках) – случайного упоминания в документах.

***

–û –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ—Å–æ–±–æ.

–í –∫–Ω–∏–≥–µ —Ü–∏—Ç–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã XVIII, XIX –≤–≤. –î–∞–±—ã, —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —É–ø—Ä–æ-

стить изложение материала, а с другой – передать особенности цитируемых доку-

–º–µ–Ω—Ç–æ–≤, –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Ü–∏—Ç–∞—Ç –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Ä—Ñ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏, —Å –∑–∞–º–µ–Ω–æ–π

только дореформенных литер (ѣ, Ѳ, Ѧ, і ) на привычные, с удалением «ъ» на конце

—Å–ª–æ–≤, –¥–∞ –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ —Å —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–æ–π –∑–Ω–∞–∫–æ–≤ –ø—É–Ω–∫—Ç—É–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –º–∞–Ω–µ—Ä.

В старых текстах отсутствует буква «ё», и в этих случаях читателю она не встре-

—Ç–∏—Ç—Å—è, —Ö–æ—Ç—è –∫ —ç—Ç–æ–π –±—É–∫–≤–µ –∞–≤—Ç–æ—Ä –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –≤–µ—Å—å–º–∞ —É–≤–∞–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ü—Ä–æ–ø–∏—Å–Ω—ã–µ –∏ —Å—Ç—Ä–æ—á-

–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –¥–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Ç–æ–º –≤–∏–¥–µ, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è—é—Ç—Å—è –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö.

–ü–æ–ø—É—Ç–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–º, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞ –º–æ–≥–ª–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Ä–∞–∑-

–ª–∏—á–Ω—ã–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è –æ–¥–Ω–∏—Ö –∏ —Ç–µ—Ö –∂–µ —Å–ª–æ–≤.

–ü—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–º—ã–µ –≤ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö –≥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ–π —á–∞—Å—Ç—å—é —É–¥–∞–ª–æ—Å—å

—Å–æ–æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ —Å —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, –∏ –ø—Ä–∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–π (–∏–ª–∏

–ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∫–∞—Ä—Ç–∞).

–ö —Å–∫—É–ø–æ–º—É –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—á–Ω—é –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥ –∏ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤ –∞–≤—Ç–æ—Ä –¥–æ–±–∞-

вил, в меру возможности, некоторые подробности – карты, иллюстрации и спра-

–≤–æ—á–Ω—ã–µ —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è (–≤–µ–¥—å –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∑–∞–±—ã—Ç—ã, –∞ –æ –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π

–∑–Ω–∞—é—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã), –¥–∞–±—ã –ø–µ—Ä–µ–¥ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–ª–∞ –æ–±—â–∞—è –∏—Å-

—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–∞–Ω–æ—Ä–∞–º–∞: –≥–¥–µ –∏ –∑–∞ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥—ã –õ–∏—à–∏–Ω—ã, –≤–æ –∏–º—è —á–µ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä-

—à–∞–ª–∏—Å—å –±–∞—Ç–∞–ª–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ.

–ö —á–∞—Å—Ç–∏, –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–π –æ —Ä–æ–¥–µ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö, —Ç–µ—Å–Ω–æ –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–µ—Ç –∏ –¥—Ä—É–≥–∞—è, —Ç–æ–∂–µ –≥–µ-

–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è, —á–∞—Å—Ç—å.

–ë–æ–∫ –æ –±–æ–∫ —Å –õ–∏—à–∏–Ω—ã–º–∏ –∂–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö —Ä–æ–¥–æ–≤, —Å –∫–æ—Ç–æ-

—Ä—ã–º–∏ –õ–∏—à–∏–Ω—ã —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞. –í–µ–¥—å –±—Ä–∞–∫–∏ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞-

–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –ª—é–±–≤–∏, –∞ –≤–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö —è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ–º

не двух человек – жениха и невесты, а двух семей, двух родов; на первом месте

–ø—Ä–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏ –±—Ä–∞–∫–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—ã –¥–≤—É—Ö —Å–µ–º–µ–π.

–ò –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å —É–∑–Ω–∞–µ—Ç –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –æ —Ä–æ–¥–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ —Å

–õ–∏—à–∏–Ω—ã–º–∏.

В XVIII – XIX вв. в дворянской среде сохранялось очень большое внимание

–∫ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º, —Å–≤–æ–π—Å–∫–∏–º (—á–µ—Ä–µ–∑ –±—Ä–∞–∫), –∫—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (–ø–æ –æ–±—Ä—è–¥—É –∫—Ä–µ—â–µ–Ω–∏—è) –æ—Ç–Ω–æ-

—à–µ–Ω–∏—è–º: –æ–±—ã—á–Ω–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å —É—á—ë—Ç–æ–º –µ–≥–æ –ª–∏—á–Ω—ã—Ö –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤,

–Ω–æ –∏ –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–∏–π –∫ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–º—É —Ä–æ–¥—É –∏ —Å–µ–º—å–µ, –¥–æ–≤–µ—Ä–∏–µ –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Ä–∞—Å-

пространялось и на их представителей («по отцу и сыну честь»). Оказание по-

–º–æ—â–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫—É (–∏ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫—É) –∏ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä—è–º–∞—è –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫—Ü–∏—è –ø–æ —Å–ª—É–∂–±–µ

—Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏.

–ó–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±–∑–æ—Ä —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–æ–º –æ –í–µ–±–µ—Ä–∞—Ö, –ë–µ–ª–∏–∫–æ–≤—ã—Ö –∏ –î—É-

диных (упомянутых выше) – как о хранителях реликвий рода Лишиных.

***

–ù–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –≥–ª–∞–≤–∞ –ø–æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–∞ —Ç–µ–º –º–µ—Å—Ç–∞–º, –≥–¥–µ –∂–∏–ª–∏ –õ–∏—à–∏–Ω—ã ‚Äì –Ý–æ—Å—Ç–µ–æ, –û–¥–µ—Å—Å–∞,

–°–∞–º–∞—Ä–∞, –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–º–µ–Ω–∏–µ –≤ –ù–∏–≤–Ω–æ–º.

–°–µ–ª–æ –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∑–∞—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞.

–ü–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª–∞, –ø–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞, –ø–æ —Ä—è–¥–æ–≤—ã–º –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º –∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ-

–∂–∞–Ω–∞–º —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω —Å—Ç–∞—Ä–∞–Ω–∏—è–º–∏ –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª, –∫–æ-

—Ç–æ—Ä—ã–π, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ç—Å—è –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É.

–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Ä–æ–¥–∞ –õ–∏—à–∏–Ω—ã—Ö –±—É–¥–µ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è, —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –∑–∞–Ω–∏-

–º–∞–µ—Ç—Å—è –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏–µ–π, –∏ —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ —Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–∏–∑–º—É –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ä–æ–¥–∞ —Å–º–æ–∂–µ—Ç —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å

–∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –∂–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞—Ç—å –∫—Ä–∞–µ–≤–µ–¥–æ–≤

–ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω—ã, –Ω–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –≤—ã–∑–æ–≤–µ—Ç –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ —É —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ-

–≥–∏–∏ –∏ –≥–µ—Ä–∞–ª—å–¥–∏–∫–∏.

–ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É, –¥–∞–±—ã –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–≥—Ä—É–∂–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏ —Ç–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ –º–∞-

–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π, –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é —Ä–æ–¥–∞ –æ—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å–µ–ª–∞.

***

–ï—â—ë –æ–¥–∏–Ω –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ä–∞–∑–¥–µ–ª —ç—Ç–æ–π –∫–Ω–∏–≥–∏ –Ω–æ—Å–∏—Ç –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ ¬´–°–µ–º–µ–π–Ω—ã–π –∞—Ä—Ö–∏–≤:

люди и документы». В нём собраны фотографии, не вошедшие по каким-либо

–ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞–º –≤ –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫—É—é —á–∞—Å—Ç—å, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∞—Ä—Ç–µ—Ñ–∞–∫—Ç—ã –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã

–∞—Ä—Ö–∏–≤–Ω—ã—Ö –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤.

Завершает книгу объёмный раздел «Приложения»: это и сочинения самих Ли-

—à–∏–Ω—ã—Ö (–æ—Ç —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–π, –æ—á–µ—Ä–∫–æ–≤ –∏ –ø–∏—Å–µ–º –¥–æ –º–µ–º—É–∞—Ä–æ–≤), —ç—Ç–æ –∏ —Å–æ—á–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –æ –õ–∏-

—à–∏–Ω—ã—Ö (–≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –æ –Ω–∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –∏–∑

которых важнейшие – очерки В.Ф. Вебера).

Эмоциональные «Приложения», равно как и фотографии из «Семейного ар-

хива», призваны несколько «оживить» ту скупую информацию, которая состав-

–ª—è–µ—Ç –æ—Å–Ω–æ–≤—É –∫–Ω–∏–≥–∏.

***

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –Ω–µ–ª—å–∑—è –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –∏ –æ –ª—é–¥—è—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–Ω–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ,

—á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–∞ –∫–Ω–∏–≥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å.

–ê–≤—Ç–æ—Ä-—Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å –∏ –µ–≥–æ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–æ–∞–≤—Ç–æ—Ä, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏–π –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å-

–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤ –ø–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Ä–æ–¥–∞, –í.–§. –í–µ–±–µ—Ä, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä—è–º–æ–π –ø–æ—Ç–æ–º–æ–∫ –ø–æ-

—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏—è –≤ —Å–µ–ª–µ –ù–∏–≤–Ω–æ–º (–Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ) –ù.–ê. –õ–∏—à–∏–Ω

–≤—ã—Ä–∞–∂–∞—é—Ç —Å–≤–æ—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º, –∫—Ç–æ –≤ —Ç–æ–π –∏–ª–∏ –∏–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª

—Å–±–æ—Ä—É –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞ –∏–ª–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–∞ –∫–Ω–∏–≥–∞ –≤—ã—à–ª–∞

–≤ —Å–≤–µ—Ç. –í–æ—Ç –∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∞:

- 1. –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 2. –ë–∞—Ö—Ç–∏–Ω–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –°–µ—Ä–≥–µ–µ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 3. –ë–µ–ª–∏–∫–æ–≤ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ï–º–µ–ª—å—è–Ω–æ–≤–∏—á (–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥);

- 4. –ë–∏–±–∏–∫–æ–≤ –í–∞–ª–µ—Ä–∏–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 5. –ë—É–ª—å–±–æ–Ω—é–∫ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤ –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á (–ö–∏–µ–≤);

- 6. –í–µ–±–µ—Ä –õ–∞—Ä–∏—Å–∞ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 7. –í–µ–±–µ—Ä –≠—Ä–∏–∫–∞ –ö—É—Ä—Ç–æ–≤–Ω–∞ (–¢–∞–ª–ª–∏–Ω, –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏—è);

- 8. –î—É–¥–∏–Ω –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–õ—É–≥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª., –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –õ—É—á);

- 9. –î—É–¥–∏–Ω–∞ –¢–∞—Ç—å—è–Ω–∞ –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–Ω–∞;

- 10. –ó–∞–π—Ü–µ–≤ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ú–≥–ª–∏–Ω);

- 11. –ò–æ–Ω–∫–∏–Ω –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –°–µ–º–µ–Ω–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 12. –ö–∞—á—É—Ä –ü–∞–≤–µ–ª –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 13. –ö–æ–∑–∏–Ω–∞ –¢–∞–º–∞—Ä–∞ –ü–∞–≤–ª–æ–≤–Ω–∞ (–°—É—Ä–∞–∂);

- 14. –ö–æ–º–ª–µ–≤–∞ –ï—Ñ—Ä–æ—Å–∏–Ω—å—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–Ω–∞ (—Å. –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–∏–π —Ä-–Ω, –ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 15. –õ–∏—à–∏–Ω –ë–æ—Ä–∏—Å –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 16. –õ–∏—à–∏–Ω –û–ª–µ–≥ –í—Å–µ–≤–æ–ª–æ–¥–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 17. –õ–∏—à–∏–Ω –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –í–∏—Ç–∞–ª—å–µ–≤–∏—á (–í–æ—Ä–æ–Ω–µ–∂);

- 18. –õ–æ–º–∞–∫–æ –ï–≤–≥–µ–Ω–∏–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ú–≥–ª–∏–Ω);

- 19. –õ—É–∫—å—è–Ω–æ–≤ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 20. –ú–∞–ª—ã—à–∫–æ-–ë–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—Å–∫–∞—è –ï–ª–µ–Ω–∞ –ï–≤–≥–µ–Ω—å–µ–≤–Ω–∞ (–ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤, –ö–∏–µ–≤);

- 21. –ú–∞—Ä–∫–æ–≤–∞ –ò—Ä–∏–Ω–∞ –ê–ª—å–±–µ—Ä—Ç–æ–≤–Ω–∞ (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 22. –ú–∞—Ä—å–∏–Ω –ú–∞–∫—Å–∏–º (–°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥);

- 23. –ú–µ—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–π –ê–Ω–∞—Ç–æ–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–∏–Ω—Å–∫);

- 24. –ú–∏—Ä–æ—à–Ω–∏—á–µ–Ω–∫–æ (–õ–∏—à–∏–Ω–∞) –ê–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –î–º–∏—Ç—Ä–∏–µ–≤–Ω–∞ (–ú—É—Ä–º–∞–Ω—Å–∫);

- 25. –ù–µ—á–∞–µ–≤ –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –õ–µ–æ–Ω–∏–¥–æ–≤–∏—á (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 26. –ù–µ—á–∞–µ–≤ –õ–µ–æ–Ω–∏–¥ –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∏—á (—Å. –ù–∏–≤–Ω–æ–µ, –°—É—Ä–∞–∂—Å–∫–∏–π —Ä-–Ω, –ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 27. –ù–∏–∫—É–ª–∏–Ω–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

- 28. –ü–∏–∫–∏–Ω–∞ –ì–∞–ª–∏–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–°—É—Ä–∞–∂);

- 29. –ü–æ–Ω–æ–º–∞—Ä–µ–≤–∞ –ï–ª–µ–Ω–∞ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤, –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∞);

- 30. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–µ–Ω –ï–ª–µ–Ω–∞ (–ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤);

- 31. –°–∞–ø–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 32. –§–∞—Ä–∞–æ–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∏—á, –ø—Ä–æ—Ç–æ–∏–µ—Ä–µ–π (–°—É—Ä–∞–∂);

- 33. –§—Ä–æ–ª–æ–≤ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞);

- 34. –ß–µ–ø–ª—è–Ω—Å–∫–∞—è –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–Ω–∞ (–ë—Ä—è–Ω—Å–∫);

35. –®–µ—Ä—Å—Ç—é–∫ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–æ—Å–∫–≤–∞

–ó–∞–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∫–Ω–∏–≥—É –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ —Å—Å—ã–ª–∫–µ - http://petergen.com/shop/18476o.shtml

–§–∏–ª—å–º "–°–µ–ª–æ –õ—è–ª–∏—á–∏ - –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è" –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –ø–æ –Ω–∏–∂–µ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π —Å—Å—ã–ª–∫–µ:

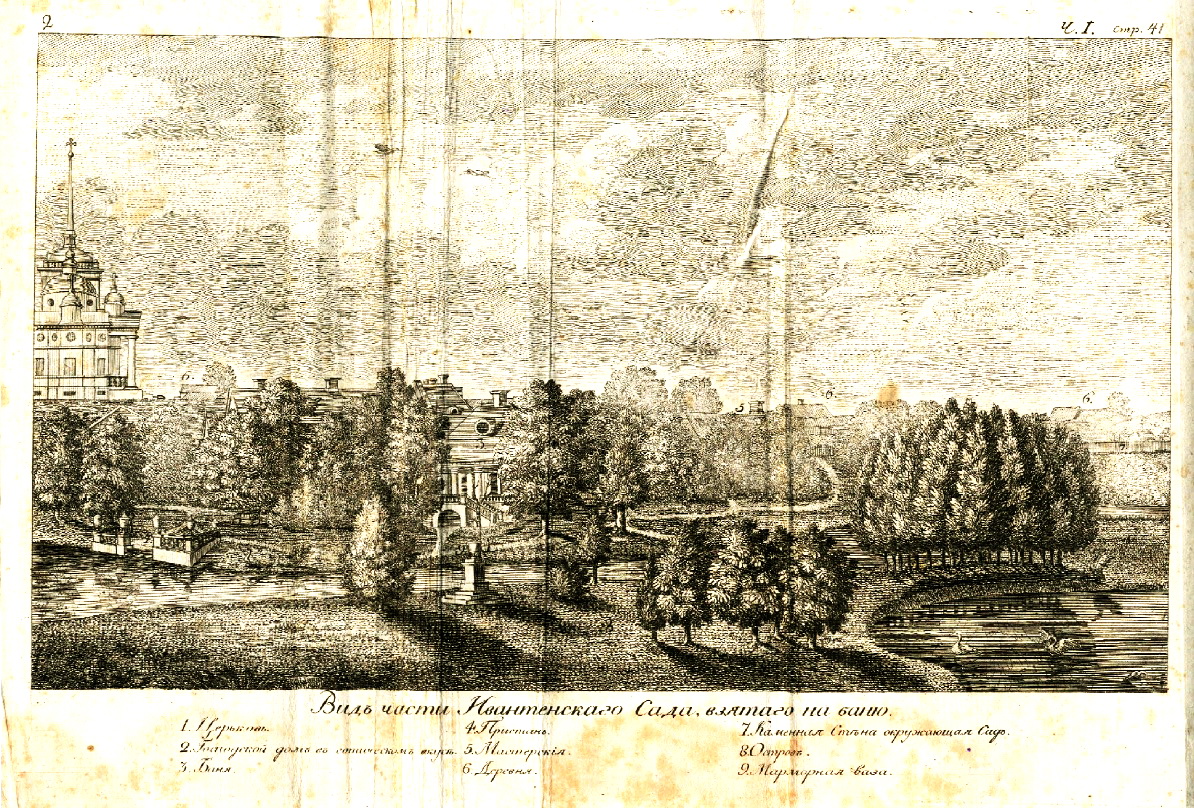

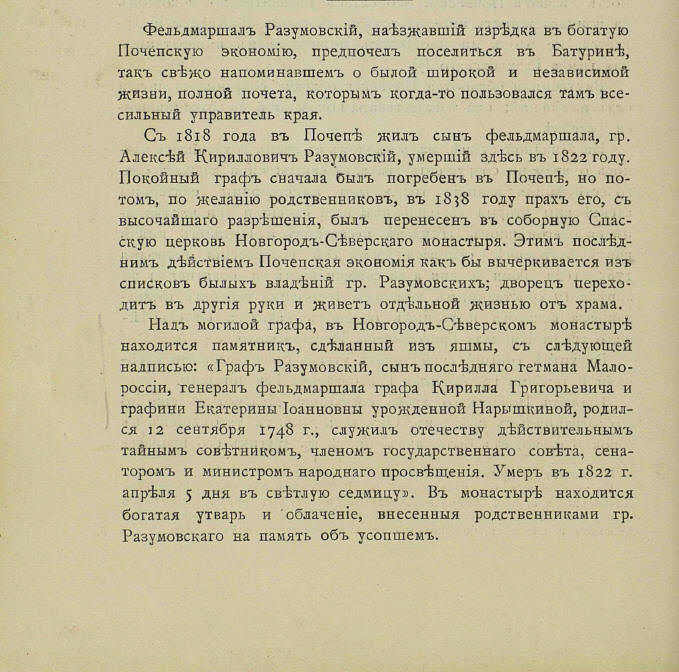

–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –∏ –¥–≤–æ—Ä–µ—Ü –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –ü–æ—á–µ–ø–µ

–û–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–∞–∏–ª—É—á—à–∏—Ö –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–π –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –ü–æ—á–µ–ø–µ, –±—ã–ª–æ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–æ –ì–æ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∞–µ–≤—ã–º –§. –§. –≤ –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–µ –î–≤–æ—Ä—Ü—ã –∏ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –Æ–≥–∞. –î–≤–æ—Ä–µ—Ü, –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, —Å–≥–æ—Ä–µ–ª –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –í–µ–ª–∏–∫–æ–π –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã.

|

|

|

|

|

|

|

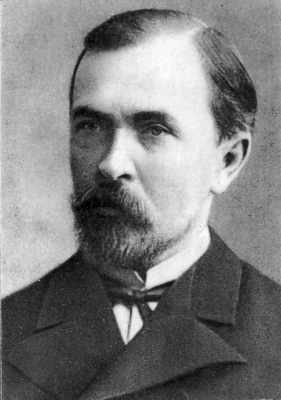

–£–°–ê–î–¨–ë–ê –ê.–ö. –¢–û–õ–°–¢–û–ì–û –≤ –ö–Ý–ê–°–ù–û–ú –Ý–û–ì–ï

–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Å. –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–º –Ω–∏–∑–∫–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä. –Ý–æ–∂–æ–∫ (–ø—Ä–∏—Ç–æ–∫ —Ä. –°—É–¥–æ—Å—Ç—å). –û—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ —Å–µ—Ä. 18 –≤. –≥—Ä–∞—Ñ–æ–º –ö.–ì. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (1728-1803) -–≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–º, –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-—Ñ–µ–ª—å–¥–º–∞—Ä—à–∞–ª–æ–º, –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –Ω–∞—É–∫; —É–Ω–∞—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∞ –µ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–º —Å—ã–Ω–æ–º –ê.–ö. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–º (1748-1822) - –≤–∏—Ü–µ-–ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –ë–∏–±–ª–µ–π—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞, –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–º –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏—è (1810-16). –° 1822 –≥. –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–º—É (1787-1836) - –≤–Ω–µ–±—Ä–∞—á–Ω–æ–º—É —Å—ã–Ω—É –ê.–ö. –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫—É –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã 1812 –≥. –∏ –∑–∞–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤, —á–ª–µ–Ω—É –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏, –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–≤—à–µ–º—É –ø–æ–¥ –ø—Å–µ–≤–¥–æ–Ω–∏–º–æ–º –ê–Ω—Ç–æ–Ω–∏–π –ü–æ–≥–æ—Ä–µ–ª—å—Å–∫–∏–π. –í 1836 –≥. –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –≤—Å–µ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏—è –ø–ª–µ–º—è–Ω–Ω–∏–∫—É, –ê–ª–µ–∫—Å–µ—é –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–≤–∏—á—É –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–º—É, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–º—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—é.

–ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π (1817-1875) —Å—á–∏—Ç–∞–ª —É—Å–∞–¥—å–±—É —Å–≤–æ–µ–π –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω–æ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π. –ú–∞—Ç—å –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø–æ—Å–ª–µ –µ–≥–æ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –º—É–∂–∞ –∏ —É–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –±—Ä–∞—Ç–∞ –ü–æ–≥–æ—Ä–µ–ª—å—Ü—ã, –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥. –ê.–ê. –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞–ª –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–º –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º —É—á–∏—Ç–µ–ª–µ–º –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞. –í–º–µ—Å—Ç–µ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ—Ä–æ–≥—Å–∫–∏–º –ø–∞—Ä–∫–æ–º –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—É—é —Ä–æ—â—É.

–û –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —É—Å–∞–¥—å–±–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –ø–∏—Å–∞–ª: "–Ø –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –∫ –º–µ—á—Ç–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–≤—à–µ–π—Å—è –≤ —è—Ä–∫–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—É—é —Å–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –ø–æ—ç–∑–∏–∏. –ú–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ —ç—Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –∂–∏–ª: –≤–æ–∑–¥—É—Ö –∏ –≤–∏–¥ –Ω–∞—à–∏—Ö –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –ª–µ—Å–æ–≤, —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–Ω–æ –ª—é–±–∏–º—ã—Ö –º–Ω–æ—é, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ, –Ω–∞–ª–æ–∂–∏–≤—à–µ–µ –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–æ–∫ –Ω–∞ –º–æ–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –∏ –Ω–∞ –≤—Å—é –º–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤—à–µ–µ—Å—è –≤–æ –º–Ω–µ –∏ –ø–æ–Ω—ã–Ω–µ".

–í—ã–π–¥—è –≤ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∫—É –≤ 1861 –≥., –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∂–µ–Ω–æ–π –°–æ—Ñ—å–µ–π –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–Ω–æ–π (—É—Ä–æ–∂–¥. –ë–∞—Ö–º–µ—Ç–µ–≤–æ–π) –∂–∏–ª –ø–æ–¥ –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥–æ–º –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –ü—É—Å—Ç—ã–Ω—å–∫–∞, –∑–∞—Ç–µ–º –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ. –£—Å–∞–¥—å–±–∞ —Å –±–æ–≥–∞—Ç–æ–π –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–æ–π –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞–ª–µ—Ä–µ–µ–π —Å—Ç–∞–ª–∞ –ª—é–±–∏–º–æ–π –æ–±–∏—Ç–µ–ª—å—é –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è. –í –Ω–µ–π –±—ã–≤–∞–ª–∏ –Ø.–ü. –ü–æ–ª–æ–Ω—Å–∫–∏–π, –ê.–ê. –§–µ—Ç, –ò.–°. –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤ –∏ –¥—Ä.

–í 1860-–≥ –≥–≥. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–π —Å–æ–∑–¥–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ä–æ–º–∞–Ω "–ö–Ω—è–∑—å –°–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã–π", –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ç—Ä–∏–ª–æ–≥–∏—é "–°–º–µ—Ä—Ç—å –ò–æ–∞–Ω–Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ", "–¶–∞—Ä—å –§–µ–¥–æ—Ä –ò–æ–∞–Ω–Ω–æ–≤–∏—á", "–¶–∞—Ä—å –ë–æ—Ä–∏—Å", –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤. –í 1873 –≥. –µ–≥–æ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∏ —á–ª–µ–Ω–æ–º-–∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–æ–º –ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥—Å–∫–æ–π –ê–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏ –Ω–∞—É–∫.

–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –≥–æ–¥—ã –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å —Ç—è–∂–µ–ª–æ –±–æ–ª–µ–ª. –°–∫–æ–Ω—á–∞–ª—Å—è 28 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1875 –≥. –∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ. –¢–∞–º –∂–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∞ –µ–≥–æ –∂–µ–Ω–∞.

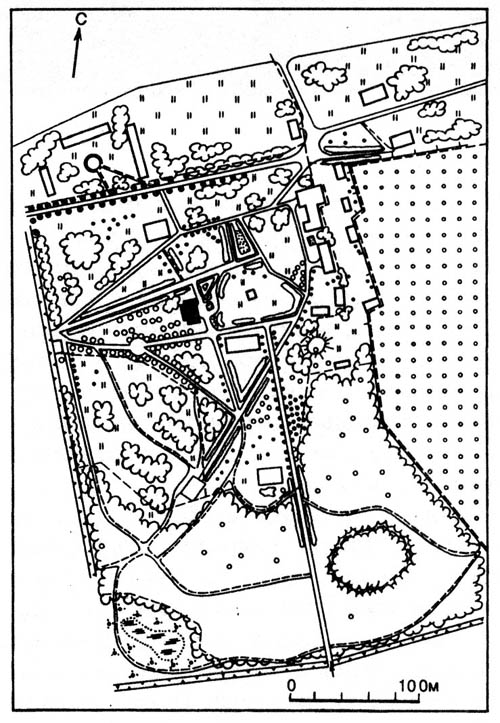

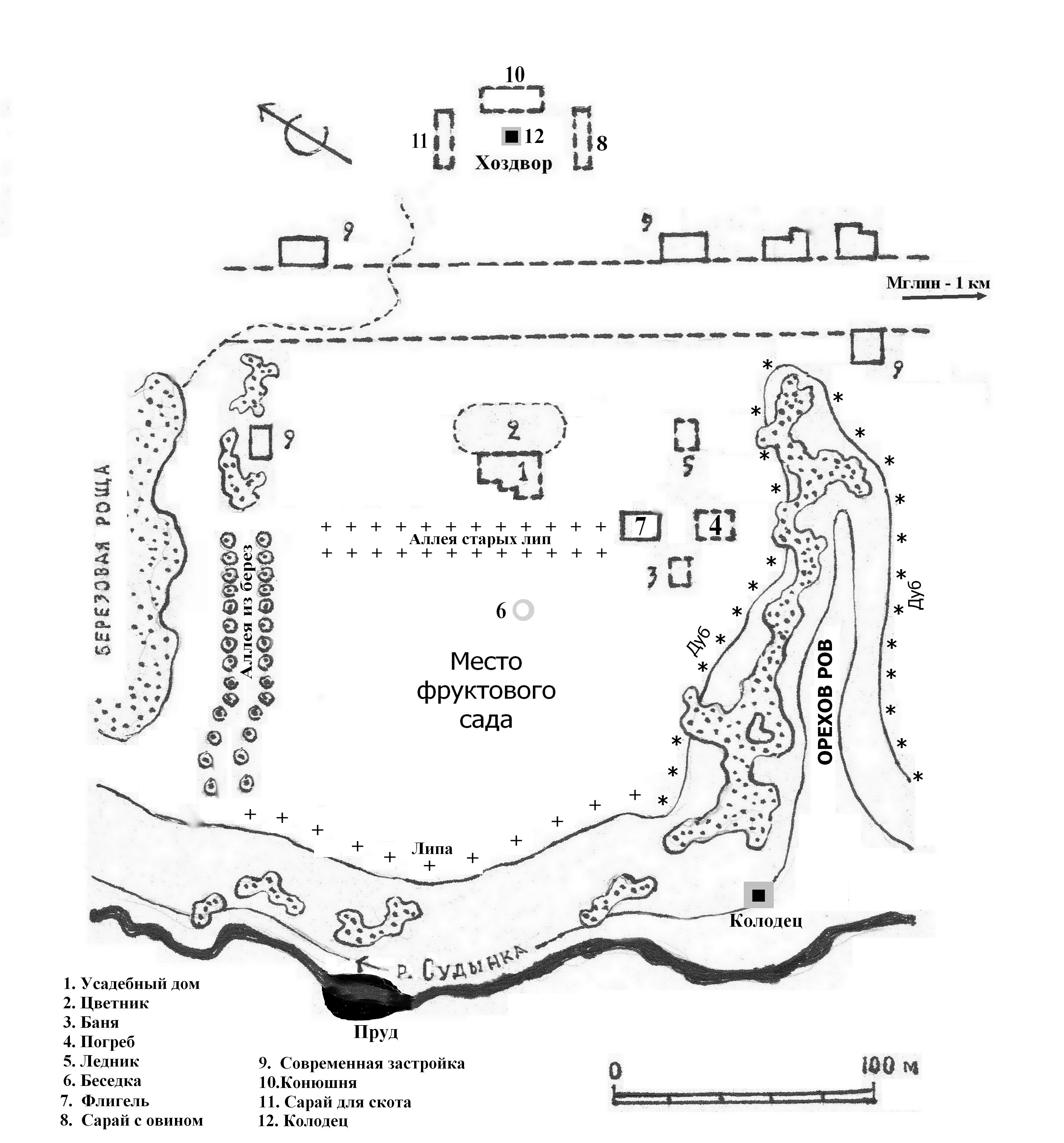

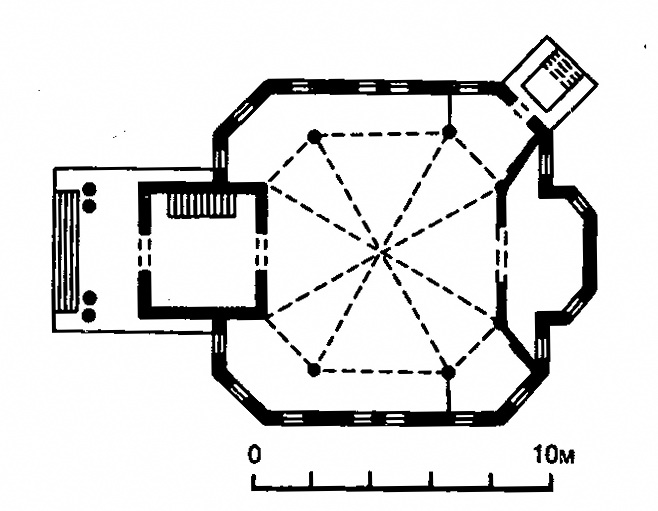

–ì–µ–Ω.–ø–ª–∞–Ω —É—Å–∞–¥—å–±—ã

–ü—Ä–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–º –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ —Ä–∞–∑–±–∏—Ç –ø–∞—Ä–∫ –∏ –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–∫, —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –û—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫ (—Å–≥–æ—Ä–µ–ª –≤ 1943 –≥., –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –≤ 1990 –≥.), –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç—É –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –í.–í. –Ý–∞—Å—Ç—Ä–µ–ª–ª–∏.

–ö –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Å–ª—É–∂–±—ã –∏ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤–æ 2-–π –ø–æ–ª. 18 –≤. –∏ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤ 1837 –≥.; –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –ø–∞—Ä–∫–∞ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –∏—Å–∫–∞–∂–µ–Ω–∞.

–ü–∞—Ä–∫ - —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —ç–ø–æ—Ö–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ 2-–π –ø–æ–ª. 18 - –Ω–∞—á. 19 –≤., —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—â–∏–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ —Å –ø–µ–π–∑–∞–∂–Ω–æ–π. –í –ø–ª–∞–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å—é –æ–∫. 9 –≥–∞. –ü—Ä–µ–∂–¥–µ –ø–∞—Ä–∫ –±—ã–ª –æ–±—Å–∞–∂–µ–Ω –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ª–∏–ø–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞ –≤ –¥–≤–∞ —Ä—è–¥–∞.

–ü–∞—Ä–∫ - —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü —ç–ø–æ—Ö–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ 2-–π –ø–æ–ª. 18 - –Ω–∞—á. 19 –≤., —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—â–∏–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ —Å –ø–µ–π–∑–∞–∂–Ω–æ–π. –í –ø–ª–∞–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å—é –æ–∫. 9 –≥–∞. –ü—Ä–µ–∂–¥–µ –ø–∞—Ä–∫ –±—ã–ª –æ–±—Å–∞–∂–µ–Ω –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ª–∏–ø–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á–µ–º —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞ –≤ –¥–≤–∞ —Ä—è–¥–∞.

–í —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è –û—Ö–æ—Ç–Ω–∏—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫. –ü—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –±—ã–ª —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–Ω—ã–π –ø–∞—Ä—Ç–µ—Ä —Å–æ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –≥–µ–æ–º–µ—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ—Å–∞–¥–∫–æ–π, –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ–ª—å—Ü–µ–≤–æ–π –∞–ª–ª–µ–µ–π. –ù–∞ –µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–µ –≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞–∑–±–∏—Ç –æ–±—ã—á–Ω—ã–π —Ü–≤–µ—Ç–Ω–∏–∫.

–í –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ —ç—Ç–æ–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫–∂–µ –±–æ–ª—å—à–∞—è –±–µ—Å–µ–¥–∫–∞ –∏–∑ –ª–∏–ø, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å –∑–∞–ø–∞–¥–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∏–∑–æ–≥–Ω—É—Ç–∞—è –∞–ª–ª–µ—è, –∏–¥—É—â–∞—è –∑–∞—Ç–µ–º —Ç—Ä–µ–º—è –ª—É—á–∞–º–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –ø–∞—Ä–∫–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞ –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º –ø—Ä–µ–∂–Ω—é—é, –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ-–ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω—É—é –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫—É: —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –≤–∏–¥—ã —Å –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏ –∑–µ–ª–µ–Ω–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –æ—á–µ—Ä—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª—è–Ω —á–µ—Ä–µ–¥—É—é—Ç—Å—è —Å –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ –Ω–∞ –æ–ø—É—à–∫–∞—Ö.

–ü—Ä—è–º–∞—è –∞–ª–ª–µ—è –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–∞–µ—Ç –ø–∞—Ä–∫ —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –Ω–∞ —é–≥, –≤—ã—Ö–æ–¥—è –∫ –ø–æ–π–º–µ —Ä. –Ý–æ–∂–æ–∫; –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É –æ—Ç –∑–∞–º–∫–∞ –µ–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥ –∫ –¥–æ–º—É. –ï—â–µ –æ–¥–Ω–∞, –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∞—è –∞–ª–ª–µ—è –∏–¥–µ—Ç –æ—Ç –∑–∞–º–∫–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, –ø–æ –≥—Ä–µ–±–Ω—é –ø–ª–æ—Ç–∏–Ω—ã –∏ –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –ø–∞—Ä–∫–∞, –≥–¥–µ, –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–∞—è —Ä–µ—á–∫—É, –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É.

–í –∞–ª–ª–µ—è—Ö –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–µ—Ç —Ä—è–¥–æ–≤–∞—è –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∞ –ª–∏–ø. –í —Ä–æ—â–∞—Ö –∏ –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–Ω—ã—Ö –≥—Ä—É–ø–ø–∞—Ö —Ä–∞—Å—Ç—É—Ç –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∫–ª–µ–Ω –∏ –ª–∏–ø–∞, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—é—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–∂–µ —Ç–µ–º–Ω—ã–π —è—Å–µ–Ω—å, –±–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–π —Ç–æ–ø–æ–ª—å, —á–µ—Ä–Ω–∞—è –æ–ª—å—Ö–∞, –µ–ª—å, —Å–æ—Å–Ω–∞, –æ—Å–æ–∫–æ—Ä—å, –ª–∏—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—Ü–∞, –∏–ª—å–º, —á–µ—Ä–µ–º—É—Ö–∞, —Ä—è–±–∏–Ω–∞, –±—É–∑–∏–Ω–∞, –ª–µ—Å–Ω–æ–π –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫, —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫, –∞ —É –ø–æ–π–º—ã - —á–µ—Ä–Ω–æ—Ç–∞–ª –∏ –∏–≤–∞.

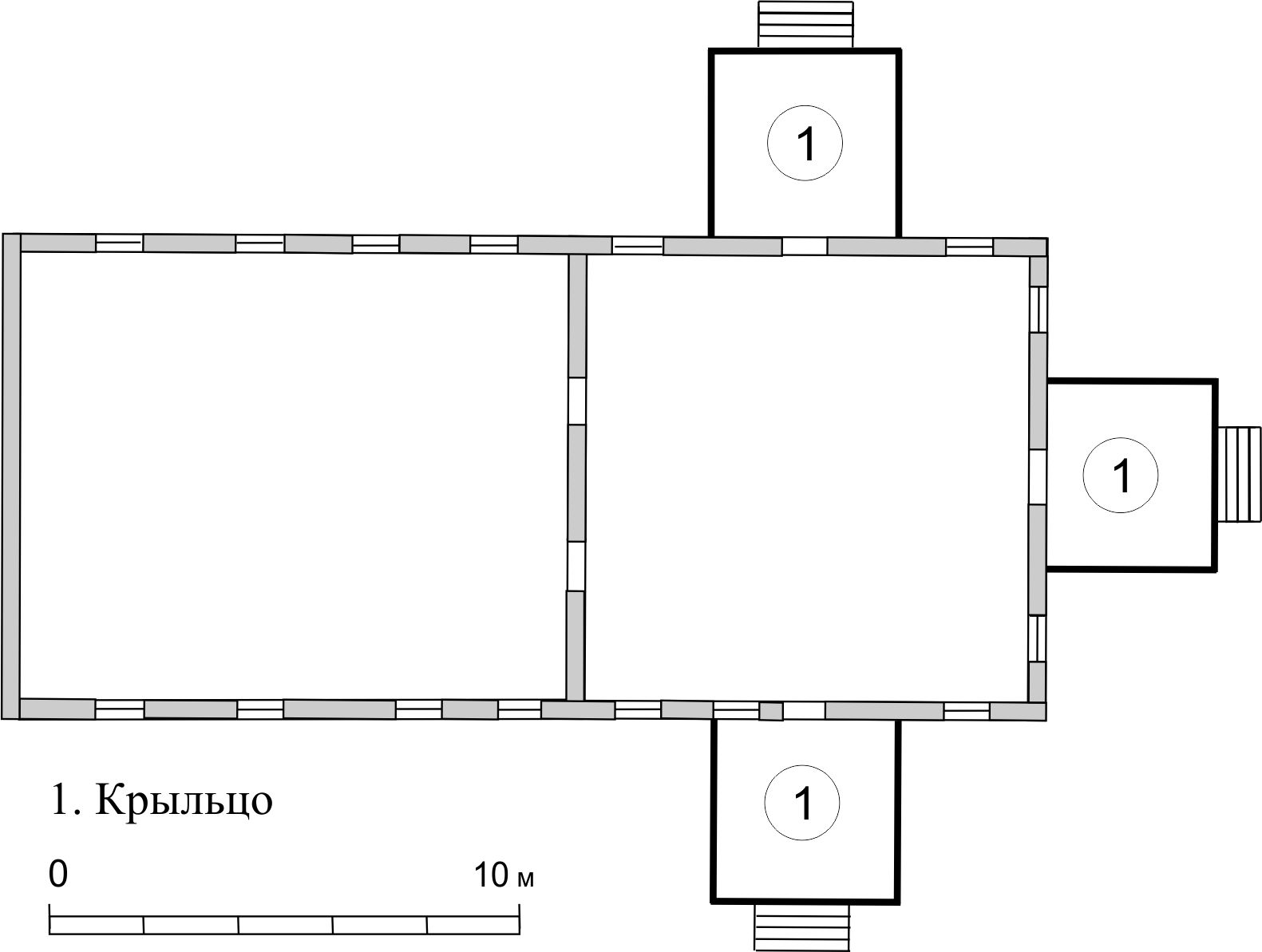

–§–ª–∏–≥–µ–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—É—é –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–µ–±–Ω—É—é –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫—É, –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—â—É—é—Å—è –∫–æ 2-–π –ø–æ–ª. 19 –≤. –û–¥–Ω–æ—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–µ –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–µ –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –ø–æ–¥ –≤–∞–ª—å–º–æ–≤–æ–π –∫—Ä–æ–≤–ª–µ–π. –°—Ç–µ–Ω—ã —Ä—É–±–ª–µ–Ω—ã –∏–∑ –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –±–µ–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –∏ –æ–±—à–∏—Ç—ã —Ç–µ—Å–æ–º, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω–æ–µ. –§–∞—Å–∞–¥—ã –ø—Ä–æ—Ä–µ–∑–∞–Ω—ã –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –æ–∫–Ω–∞–º–∏ —Å —á–∞—Å—Ç—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç–∞–º–∏. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –ø—Ä–æ–¥–æ–ª—å–Ω–æ–º —Ñ–∞—Å–∞–¥–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω —Ç–∞–º–±—É—Ä, –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º - –∑–∞—Å—Ç–µ–∫–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞. –í—Ö–æ–¥—ã —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω—ã –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–æ–º, –ø–æ –æ–±–µ–∏–º —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã.

–í–æ —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ –æ–±—ã—á–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –±—Ä–∞—Ç—å—è –ñ–µ–º—á—É–∂–Ω–∏–∫–æ–≤—ã. –ö–∞–±–∏–Ω–µ—Ç –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π —É–≥–ª–æ–≤–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –≤—Ö–æ–¥–∞ —Å –æ–∫–Ω–∞–º–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–∞—Ä–∫–∞.

–° 1960-—Ö –≥–≥. –≤ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–µ –∏–≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –Ý–æ–≥–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ—Å—Ç–≤–∞. –í–æ —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ –≤ 1967 –≥. –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç –º—É–∑–µ–π –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ. –í —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∞—Ä–∫–∞ –≤ 1972 –≥. —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –±—é—Å—Ç –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—è. –£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –Ý–æ–≥ - –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é –∏ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ê.–ö. –¢–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ.

–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫:

–°–≤–æ–¥ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –∏ –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å—Å–∫—É—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å. –ú. –ù–∞—É–∫–∞ 1997.

http://history.region32.ru/?id=10&ido=346&act=view&p=0&obl=1&re=21&obj=&sub=&tobj=

http://history.region32.ru/?id=10&ido=345&act=view&p=0&obl=1&re=21&obj=&sub=&tobj=

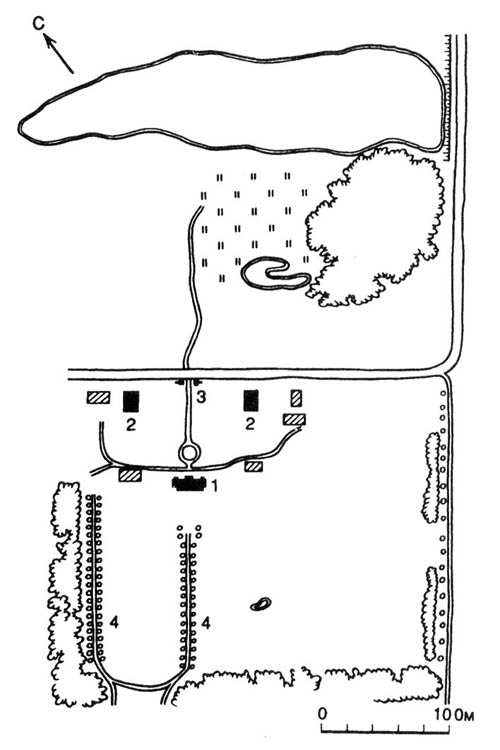

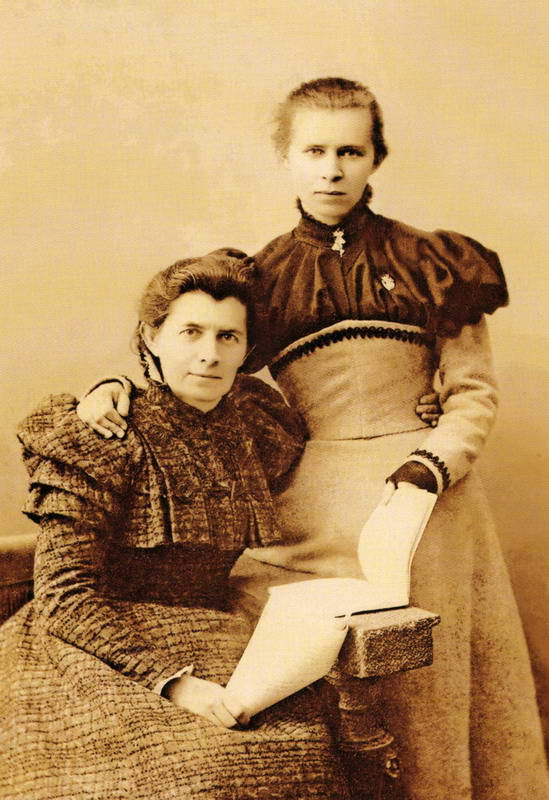

–£–°–ê–î–¨–ë–ê –ò–°–ö–Ý–ò–¶–ö–ò–• –≤ —Å–µ–ª–µ –î–ê–õ–ò–°–ò–ß–ò

–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞. –°–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ –¥–æ–º–∞, –¥–≤—É—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π –∏ —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –ü–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö, —Ä–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É–ª —Ü–µ–ª—É—é –ø–ª–µ—è–¥—É –≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –Ý–µ–¥–∫–∏–π –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –º–µ–ª–∫–æ–ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã, –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞. –ü–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–∏–ø–∏—á–Ω–∞ –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π —ç–ø–æ—Ö–∏. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ. –¶–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å–∫–∏–π –¥–æ–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥–≤–æ—Ä–∞ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ. –î–≤–∞ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—è, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –¥–æ–º–∞ –ø–µ—Ä–ø–µ–Ω–¥–∏–∫—É–ª—è—Ä–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –¥–≤–æ—Ä. –ó–∞ –¥–æ–º–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥. –í—Å—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º.

–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞. –°–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ –¥–æ–º–∞, –¥–≤—É—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–µ–π –∏ —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –ü–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–≤–æ—Ä—è–Ω –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö, —Ä–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É–ª —Ü–µ–ª—É—é –ø–ª–µ—è–¥—É –≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –Ý–µ–¥–∫–∏–π –Ω–∞ –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –º–µ–ª–∫–æ–ø–æ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã, –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤ —Å—Ç–∏–ª–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞. –ü–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ—á–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É–∫—Ç—É—Ä–∞ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–∏–ø–∏—á–Ω–∞ –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π —ç–ø–æ—Ö–∏. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ. –¶–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≥–æ—Å–ø–æ–¥—Å–∫–∏–π –¥–æ–º, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥–≤–æ—Ä–∞ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ. –î–≤–∞ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã—Ö —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—è, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –¥–æ–º–∞ –ø–µ—Ä–ø–µ–Ω–¥–∏–∫—É–ª—è—Ä–Ω–æ —É–ª–∏—Ü–µ, –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π –¥–≤–æ—Ä. –ó–∞ –¥–æ–º–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–π —Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–≤—ã–π —Å–∞–¥. –í—Å—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã–º –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º.

–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –ò—Å–∫—Ä–∏—Ü–∫–∏—Ö.

–ì–µ–Ω–ø–ª–∞–Ω:

1 –¥–æ–º;

2 —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª–∏;

3 –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ —Å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞–º–∏ –æ–≥—Ä–∞–¥—ã;

4 —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –∞–ª–ª–µ–∏.

–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫: –°–≤–æ–¥ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –∏ –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏—Å—Å–∫—É—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å. –ú. –ù–∞—É–∫–∞ 1997.

http://history.region32.ru/?id=50&ido=413&act=view

–û—Ç—Ç–æ —Ñ–æ–Ω –ì—É–Ω.

–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –≥—Ä–∞—Ñ–æ–≤ –ì—É–¥–æ–≤–∏—á–µ–π –≤ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞—Ö

___"–í—á–µ—Ä–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª —è –∫ –±–æ–ª—å–Ω–æ–º—É –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-–º–∞–π–æ—Ä—É –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä—É –ì—É–¥–æ–≤–∏—á—É, –∏ —Å–µ–≥–æ –¥–Ω—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –ü–æ—á–µ–ø. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏–º–∞–Ω—á–∏–≤–∞. –ü–æ–º–Ω–∏—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —è –ø–æ –≤—Å–µ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–∞–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏, –∞ –≤–∏–¥–µ–ª —Ç–æ–∫–º–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±–µ–¥–Ω—ã—Ö –∂–∏–¥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö —à–∏–Ω–∫–æ–≤. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –∂, —á–µ–º –±–ª–∏–∂–µ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞–µ—à—å –∫ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞–º, —Ç–µ–º –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–Ω—ã–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –±–ª–∞–≥–æ—Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –∏ –≤–∫—É—Å –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Ç–∞–º–æ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –° –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏—é –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ–∑–∞–¥–∏ –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—Å–Ω–µ–π—à–∏—Ö –ø–æ–ª–µ–π, –∑–∞—Å–µ—è–Ω–Ω—ã—Ö –≥—Ä–µ—á–µ—é, –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ª–µ—Å–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —á–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–∑–Ω—è–∫–∞. –í –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –±–ª–∏–∑ —Å–∞–º–æ–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –≤–∏–¥–Ω–æ –∫–∞–∫ –±—ã —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –æ–∑–µ—Ä–æ —Å–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞ –Ω–µ–º –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–≤, —Ç–æ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º—Ä–∞–º–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ —É—Ä–Ω–∞–º–∏, —Ç–æ –∑–∞—Å–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ —Ä–æ—â–∏—Ü–∞–º–∏, –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏, –±–æ—Å–∫–µ—Ç–∞–º–∏, –∫–ª—É–º–±–∞–º–∏ –∏ —Ü–≤–µ—Ç–∞–º–∏. –û–∫–æ–ª–æ –Ω–∏—Ö –ø–ª–∞–≤–∞—é—Ç –≥–æ—Ä–¥—ã–µ –ª–µ–±–µ–¥–∏, –≤–æ—Å–ø–µ–≤–∞—è –ê—Ä–∫–∞–¥—Å–∫—É—é –ø–µ—Å–Ω—å —Å–≤–æ—é, –∏ –≥—É—Å–∏ —Å –º—ã—Å–∞ –î–æ–±—Ä–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã. –ß–µ–º –¥–æ–ª–µ –∏–¥–µ—à—å, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–∏ –≤—Å–µ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∞ –∑–¥–µ—Å—å –≤ –º–µ—Å—Ç–µ, –æ–∫–æ–ª–æ –æ—Å—å–º–∏ –≤–µ—Ä—Å—Ç –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –¥–µ—Å—è—Ç–∏–Ω –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –∏–º–µ—é—â–µ–º, –≤—Å—ë —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–æ –ø–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ–º. –û–Ω–∞ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∞ —Å–µ–±–µ –≤ —Å–∞–¥–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ —Å–µ–≥–æ –ø—Ä—è–º–æ –®–≤–µ–π—Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–æ–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è; –∏–±–æ –æ–Ω, –∫–∞–∫ –¥—Ä—É–≥ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, –∫–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∏ –≤–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ, —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–µ—Ç –≤ —Å–µ–±–µ —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –≤–∫—É—Å, –¥–∞–±—ã —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ—é —Ä—É–∫–æ—é –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—Ç—É—Ä–µ –∏ –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–∞—Ç—å –µ–π –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–µ–µ –ø–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–∞—è —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–æ–ª–∏–Ω –∏ –≥–æ—Ä, –ª–µ—Å–æ–≤, –ª—É–≥–æ–≤ –∏ –ø–æ–ª–µ–π, –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ –∏ –≤ –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—â–∏—Ö –¥–æ—Ä–æ–∂–µ–∫, –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥–æ–≤, –æ–∑–µ—Ä, —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤ –∏ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π —Å–µ–≤–µ—Ä–æ–∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö, —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –∏ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —Ç–æ–º—É –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫—É –Ω–µ—É—Ç–æ–º–∏–º–æ–µ —É–ø—Ä–∞–∂–Ω–µ–Ω–∏–µ; –∂–∞–ª—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–º—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫—É –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–∂–∏—Ç—å –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ —Ç–∞–∫–æ–º –ø—Ä–µ–ª–µ—Å—Ç–Ω–æ–º —É–≥–æ–ª–∫—É, –¥–∞–±—ã –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –ª—É—á—à–µ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –≤—Å—ë –≤ –Ω—ë–º –∑–∞–∫–ª—é—á–∞—é—â–µ–µ—Å—è. –Ø –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –≤–µ—Å–Ω–æ—é –∏ –≤ –ª—É—á—à–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ª–µ—Ç–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –∑–¥–µ—Å—å, –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç –±—ã—Ç—å –≤ —é–∂–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã, —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ —Å—É—Ä–æ–≤–æ—Å—Ç—å –∑–∏–º—ã –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–µ –Ω–µ –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞. –ù–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—å –æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –ö–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–º –¥–æ–º–∏–∫–µ, –≤ —Å–∞–¥—É –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ—é –≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏—é –∏ —Ç–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏—é, —Å –∫–∞–∫–æ–≤—ã–º–∏ –≤—Å—ë –≤ –Ω—ë–º —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–µ, –∑–∞–Ω—è—Ç–æ –æ—Ç –ö–∏—Ç–∞–π—Ü–æ–≤. –ó–¥–µ—Å—å –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∫–∞–∂–¥–∞—è –¥–≤–µ—Ä—å, —Å–∞–º–∞—è –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–∞, –∫–∞–∂–¥–æ–µ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–µ, –¥–∞–∂–µ –∑–∞–º–∫–∏, –º–µ–±–µ–ª–∏, –æ–¥–Ω–∏–º —Å–ª–æ–≤–æ–º –≤—Å—ë, –∫–∞–∫ —Å –Ω–∞—Ä—É–∂–∏, —Ç–∞–∫ –∏ –∏–∑ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç –≤—Å–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã –æ–±–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –ª–∞–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Å –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º –¥–æ—Å–∫–∞–º–∏, –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏–º–∏ –∂–∏–∑–Ω—å –ö–æ–Ω—Ñ—É—Ü–∏—è. –í –¥—Ä—É–≥–æ–º —Å–∞–¥–æ–≤–æ–º –∂–µ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –±–∞–Ω—è —Å –≤–∞–Ω–Ω–æ—é, –º–Ω–æ–≥–∏–º–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞–º–∏ –∏ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å–º–∏. –û—Ä–∞–Ω–∂–µ—Ä–µ–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–µ; –∂–∞–ª—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç –¥–ª—è –Ω–∏—Ö —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —Å–∞–¥–æ–≤–Ω–∏–∫–∞. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –≤—Å—ë –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ç—É—Ç –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω—ã–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–º –∏ –≤–æ –≤—Å–µ–º –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏—é. –ú—É–∑—ã–∫–∞ –∑–¥–µ—à–Ω—è—è, –∏–∑ —à–µ—Å—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–∞—è –∏ –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ –∏–≥—Ä–∞—é—â–∞—è, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫–∂–µ —á–∞—Å—Ç—å –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö.

___–ù–µ–∫—Ç–æ, –∂–∏–≤—É—â–∏–π –≤ –ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∞—Ö, –æ–±–µ—â–∞–ª –º–Ω–µ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–∏–¥–æ–≤ –∑–¥–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–∞–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–Ω —Å–Ω—è—Ç—å –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–≤–∞–ª—Å—è, –∏ —è –±—É–¥—É –∏–º–µ—Ç—å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –∏—Ö –∏ –≤–∞–º. (–ü–æ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≥–æ–¥–∞ –∏ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à–∏—Ö –º–æ—Ä–æ–∑–æ–≤ –æ–Ω —É—Å–ø–µ–ª –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ —Å–Ω—è—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω –≤–∏–¥, –∞ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –∏ –Ω–∞ –±–∞–Ω—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–¥–µ—Å—å –∏ –ø—Ä–∏–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è)

–û–≤—Ü–µ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Ü–≤–µ—Ç—É—â–µ–º –∏ –≤ –Ω–∞–∏–ª—É—á—à–µ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –ß–∏—Å–ª–æ –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ –¥–æ —Ç—ã—Å—è—á–∏, –∏ –æ–Ω–µ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è —Å –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–º —Ä–∞—á–µ–Ω–∏–µ–º –∏ –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–ª–µ–∂–Ω–µ–π—à–∏–º –Ω–∞–¥–∑–æ—Ä–æ–º. –ù–∞—á–∞–ª–æ —Å–µ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –ø—Ä—è–º–æ –∫ —á–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤ —Å–ª—É–∂–∞—â–µ–≥–æ –∏ –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ç—Ä—É–¥–æ–º –∏ –ø–æ–ø–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –æ –±–ª–∞–≥–µ, –≤–æ –≤—Å—ë–º —É—Å–ø–µ—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º: –≤ 1793 –≥–æ–¥—É –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Å—å –µ—â—ë –≤ —Å–ª—É–∂–±–µ —Å —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–ª–∫–æ–º –≤ –±—ã–≤—à–µ–π –ü–æ–ª—å—à–µ, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª —Ç–∞–º –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –°—É—Ñ—Ñ–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ —Ç–æ–Ω–∫–æ—à–µ—Ä—Å—Ç–Ω—ã—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –±—ã–≤ –ø—Ä–∏–≥–Ω–∞–Ω—ã —Å—é–¥–∞, —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –¥–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –≤ 1797 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π —Ñ–µ–ª—å–¥–º–∞—Ä—à–∞–ª –≥—Ä–∞—Ñ –Ý–∞–∑—É–º–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤—ã–ø–∏—Å–∞–ª –¥–ª—è —Å–µ–±—è –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —Å —Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –æ–≤–µ—á—å–∏—Ö –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –∫–Ω—è–∑—è –õ–∏—Ö—Ç–µ–Ω—à—Ç–µ–π–Ω–∞, —á—Ç–æ –≤ –ê–≤—Å—Ç—Ä–∏–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –¢—Ä–∏–µ—Å—Ç–∞, –∑–¥–µ—à–Ω–∏–µ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã (–ò–≤–∞–π—Ç–µ–Ω–∫–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç –¥–≤—É–º –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–∞–º, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –º–∞–π–æ—Ä–∞–º –∏ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∞–º –ú–∏—Ö–∞–π–ª–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á—É –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–µ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á—É –ì—É–¥–æ–≤–∏—á–∞–º, –∫–æ–∏ –≤–ª–∞–¥–µ—é—Ç –≤—Å–µ–º —Å–≤–æ–∏–º –∏–º–µ–Ω–∏–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ –∏ –Ω–µ—Ä–∞–∑–¥–µ–ª—å–Ω–æ) –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–∏–º —Å–ª—É—á–∞–µ–º, –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º–∏ –≤—ã–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –æ–≤–µ—Ü –∏ –¥–≤—É—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤; –ø–æ–ª—É—á–∞ —Å–∏—Ö, —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –æ—Ç–¥–∞–ª–∏–ª–∏, –∞ —á–∞—Å—Ç—å –æ–≤–µ—Ü –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å–ø—É—â–∞—Ç—å —Å –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–∞–º–∏; –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –∂–µ –æ–≤–µ—Ü –¥–ª—è —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–µ–Ω–∏—è —á–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –æ—Ç –°—É—Ñ—Ñ–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –∏ –æ—Ç –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —è—Ä–æ—á–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω—ã –≤ –∑–∞–≤–æ–¥–µ, –∞ –±–∞—Ä–∞—à–∫–∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–µ–Ω—ã; —Å–∏–∏ –≤–Ω–æ–≤—å —Ä–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –∏–º–µ–ª–∏ —à–µ—Ä—Å—Ç—å —Ç–æ–Ω–µ, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –∏—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä—è—Ö; –Ω–æ —Ä–æ—Å—Ç–æ–º –∏ –≤—Å–µ–º–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≤ –æ—Ç—Ü–æ–≤. –û—Ç —Å–∏—Ö –ø—Ä–∏–ø–ª–æ–¥ –±—ã–ª —É–∂–µ —Å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ—é –®–ø–∞–Ω—Å–∫–æ–π —à–µ—Ä—Å—Ç—å—é, –∞ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∏ —Ä–∞–∑–≤–µ–ª—Å—è –∑–∞–≤–æ–¥, —Å—á–∏—Ç–∞—è –Ω—ã–Ω–µ –æ–¥–Ω–∏—Ö —Å–∏—Ö –æ—Ç –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–∏—Ö –æ–≤–µ—Ü –º–∞—Ç–æ–∫ —Å —Å–µ–≥–æ – –ª–µ—Ç–Ω–∏–º–∏ —è—Ä–æ—á–∫–∞–º–∏ –¥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —Å–æ—Ç —à—Ç—É–∫. –ù–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–µ –∂–µ –®–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –∏–∑ –ê–≤—Å—Ç—Ä–∏–∏ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ–¥—É—Ç –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –µ—â—ë —Å–≤–æ–π —Ä–æ–¥ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å, –æ–≤—Ü—ã –æ—Ç –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–∏–µ –æ—Ç–Ω—é–¥—å —Å —Ç–µ–º–∏ –Ω–µ —Å–º–µ—à–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è, –∏ –∏—Ö —á–∏—Å–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ –∑–∞ —Å—Ç–æ. –ë–∞—Ä–∞—à–∫–∞–º–∏ –æ—Ç —Å–∏—Ö —Ä–æ–¥—è—â–∏–º–∏—Å—è –ø–æ–ø–æ–ª–Ω—è–µ—Ç—Å—è –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –¥–ª—è —Ç—ã—Å—è—á–∏ –æ–≤–µ—Ü —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–Ω, –∏ —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ —à–µ—Å—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –ø—Ä–∏–ø—É—Å–∫–Ω—ã—Ö –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤, –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è –±–∞—Ä–∞—à–∫–æ–≤, –∫–æ–∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –¥–ª—è —É–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤–ø—Ä–µ–¥—å –∏ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω—ã –∏–º–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—â–∏—Ö—Å—è –Ω–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–º–∏ –∫ –∑–∞–≤–æ–¥—É. –ü—Ä–∏ —Å–ø—É—Å–∫–µ –∏—Ö –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–µ—Ç—Å—è —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–æ–¥—ã –∏—Ö, –∏–ª–∏ —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ –Ω–µ —Å–º–µ—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, –¥–ª—è —á–µ–≥–æ –≤ –∑–∞–≤–æ–¥–µ –∏ –ø–æ–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–π, –∫–∞–∫ –≤ –∫–ª–µ–≤–∞—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–∞ –¥–≤–æ—Ä–∞—Ö.

___–ñ–∞–ª—å, –æ—á–µ–Ω—å –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫—É –ø–∞—Å—Ç–±–∏—â–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç, –∫–æ–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ä–æ–¥—è—â–∏–º—Å—è –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∫–æ—Ä–º–æ–º –∏ —Å–≤–æ–∏–º –±–æ–ª—å—à–µ—é —á–∞—Å—Ç–∏—é –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–∞—Ö –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏ –¥–ª—è –æ–≤–µ—Ü, –Ω–µ –º–æ–∂–Ω–æ –æ–Ω—ã—Ö —Ä–∞–∑–º–Ω–æ–∂–∞—Ç—å –¥–æ –±–æ–ª—å—à–µ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞, —á—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ—é, —á—Ç–æ –≥–≥. –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω—ã –∑–∞–≤–µ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –∑–∞–≤–æ–¥ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º —Å–≤–æ—ë–º –∏–º–µ–Ω–∏–∏ –≤–µ—Ä—Å—Ç–∞—Ö –≤–æ —Å—Ç–∞ –æ—Ç—Å—é–¥–∞, –∏ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏. –¢–∞–∫–æ–≤–æ–π –∑–∞–≤–æ–¥ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –≤–µ—Å—å–º–∞ –≤–∞–∂–Ω—É—é –∏ –ø—Ä–∏–±—ã–ª—å–Ω—É—é —Å—Ç–∞—Ç—å—é –≤ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ, –∏–±–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –º–Ω–µ –æ—Ç –≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, —á—Ç–æ –≤ –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–º –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ—â—ë –∏ —á–∏—Å–ª–æ –º–∞—Ç–æ–∫ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –≤ –¥–æ—Ö–æ–¥–µ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É–±–ª–µ–π, —á—Ç–æ –æ—Ç–Ω—é–¥—å –∏ –Ω–µ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ—Å–∫–æ–ª–∏–∫—É –æ–¥–Ω–∏—Ö –±–∞—Ä–∞—à–∫–æ–≤ –ø—Ä–æ–¥–∞–Ω–æ –¥–≤—É—Ö —Å–æ—Ç, –∑–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –ø–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —Ä—É–±–ª–µ–π, –∞ —à–µ—Ä—Å—Ç—å –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –º–µ–Ω–µ–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ø—è—Ç–∏ —Ä—É–±–ª–µ–π –∑–∞ –ø—É–¥ –Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å. –í –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º –≥–æ–¥—É –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É –∏ —â—ë—Ç—ã –µ—â—ë –Ω–µ –æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω—ã, —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –µ—â—ë, —Å–∫–æ–ª—å –≤–µ–ª–∏–∫ –±—É–¥–µ—Ç –¥–æ—Ö–æ–¥. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –µ—Å–ª–∏ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –±–∞—Ä–∞—à–∫–∏ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–∞—é—Ç—Å—è, —Ç–æ –≤—Å—ë –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ —É–±—ã—Ç–∫—É –Ω–µ—Ç, –∏–±–æ –∏—Ö –≤—Å–µ—Ö –∑–∞ –∏–∑–ª–∏—à–µ—Å—Ç–≤–æ–º –æ—Å—Ç–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –∏ –æ—Ç—Å—ã–ª–∞—é—Ç –≤ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫—É—é –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏—é, –≥–¥–µ —É —Å–∏—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤ –µ—Å—Ç—å –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É –æ—Ç –î–Ω–µ–ø—Ä–∞ –æ–±—à–∏—Ä–Ω–æ–µ –∑–µ–º–ª—è–º–∏ –∏–º–µ–Ω–∏–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –æ–Ω–∏ –∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è. –í—ã–≥–æ–¥–∞ –æ—Ç —Å–µ–≥–æ —Ç–∞, —á—Ç–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –∏—Ö –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ, –∞ —à–µ—Ä—Å—Ç–∏ –æ–Ω–∏ –¥–∞—é—Ç –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –±–æ–ª–µ–µ, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –æ–≤—Ü—ã –∏ –±–∞—Ä–∞–Ω—ã. –û–¥–Ω–∞–∫–æ–∂–µ –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –Ω–µ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ —É—á–∏–Ω–µ–Ω–∏–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤–µ–¥–æ–º–æ—Å—Ç–∏ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–π –æ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–µ, –¥–∞–±—ã –∂–µ–ª–∞—é—â–∏–µ –∏—Ö –∏–º–µ—Ç—å, –º–æ–≥–ª–∏ —Å–µ–±–µ –∫—É–ø–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —É–∂–µ –ø–æ–∫—É–ø—â–∏–∫–∏ —è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç, —Ç–æ–≥–¥–∞ –∏ –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç –∏—Ö. –û–¥–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–æ, –∏–ª–∏ –ª—É—á—à–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å —É–≥—Ä–æ–∂–∞–µ—Ç –≤—Å–µ–º —Ç–∞–∫–æ–≤—ã–º —Å–ª–∞–≤–Ω—ã–º –∫ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–æ–ª—å–∑–µ —Å–ª—É–∂–∞—â–∏–º –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è–º, –∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è, –≥–∏–±–µ–ª—å–Ω–∞—è, –≤–µ—Å—å–º–∞ —á–∞—Å—Ç–æ –º–µ–∂–¥—É –∏—Ö —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å, –æ—Å–ø–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è, –∫–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –µ—Å–ª–∏ –≤–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑, —Ç–æ –Ω–µ—Ç –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Å–º–µ—Ä—Ç–∏, —Ö–æ—Ç—è –æ–¥–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–µ, —Å–∫–æ–ª—å –±—ã –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å—Ç–∞–¥–æ –Ω–∏ –±—ã–ª–æ. –í –ø—Ä–æ—à–µ–¥—à–µ–º –≥–æ–¥—É —É–≥—Ä–æ–∂–∞–ª–∞ —Å–∏—è –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –∑–¥–µ—à–Ω–µ–º—É —Å–ª–∞–≤–Ω–æ–º—É –∑–∞–≤–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–æ –≤—Å–µ–π –∑–¥–µ—Å—å –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–∞ –±–æ–ª–µ–∑–Ω—å —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞; –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–º–∏ –º–µ—Ä–∞–º–∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –æ–Ω–∞—è —Å—é–¥–∞ –Ω–µ –¥–æ–ø—É—â–µ–Ω–∞, –∏ –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –±—ã–ª —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —â–∞—Å—Ç–ª–∏–≤, —á—Ç–æ —Å–ø–∞—Å –≤—Å—ë —Å–≤–æ—ë —Å—Ç–∞–¥–æ, –Ω–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–≤ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –æ–≤—Ü—ã. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—è –æ —Å–µ–º, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª —è –µ–º—É –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –æ–≤—Ü–∞–º –∫–æ—Ä–æ–≤—å–µ–π –æ—Å–ø—ã, –Ω–∞ —á—Ç–æ –æ–Ω, —è–∫–æ –ø–æ–ø–µ—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏ –¥–∞–ª—å–Ω–æ–≤–∏–¥—è—â–∏–π —Ö–æ–∑—è–∏–Ω, –≤–µ—Å—å–º–∞ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –∏ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è, –∏ —è –≤—ã–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –≤—Å—ë –∫ —Ç–æ–º—É –Ω—É–∂–Ω–æ–µ.

___–•–æ—Ç—è –∑–¥–µ—à–Ω–∏–π –∑–∞–≤–æ–¥ –∏ –¥–æ–≤–µ–¥–µ–Ω —É–∂–µ –¥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞, –∏ –≤—Å–µ —Ä–æ–¥—è—â–∏–µ—Å—è –∑–¥–µ—Å—å –±–∞—Ä–∞–Ω—ã –∏ –æ–≤—Ü—ã –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—Ç —É–∂–µ —Å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â—É—é –®–ø–∞–Ω—Å–∫—É—é —à–µ—Ä—Å—Ç—å —Å–∞–º–æ–π –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–≥–æ –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –≥—Ä—É–±–µ—é—â—É—é, –Ω–æ –µ—â—ë –≥–æ–¥ –æ—Ç –≥–æ–¥–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—â—É—é—Å—è –ª—É—á—à–µ—é, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ–∂ –≥. –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω –∂–µ–ª–∞—è –µ—â—ë —É–ª—É—á—à–∏—Ç—å —Å–≤–æ–π –∑–∞–≤–æ–¥ –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –±—ã –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏–ª –¥–æ—Ä–æ–≥–æ—é —Ü–µ–Ω–æ—é –∑–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∂–µ, –∏–∑ —Å–∞–º–æ–π –ò—Å–ø–∞–Ω–∏–∏ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ —Å–∞–º–æ–π –ª—É—á—à–µ–π –¥–æ–±—Ä–æ—Ç—ã, —Ö–æ—Ç—è–± —Ç–æ –∏ –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–æ—Ç —Ä—É–±–ª–µ–π –∑–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ. –ù–æ –∫–∞–∫ –æ–Ω –Ω–µ –∏–º–µ–µ—Ç –∫ —Ç–æ–º—É —É–¥–æ–±–Ω–æ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞—è, —Ç–æ –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é –∏ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å —Å–µ–≥–æ –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º —Å—Ç–æ–ª—å –ø–æ—Ö–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏—è. –°–≤–µ—Ä—Ö –≤—Å–µ–≥–æ –∏–∑—è—â–µ—Å—Ç–≤–∞ —Å–∞–º–∏—Ö —Å–∏—Ö –º–∏–ª—ã—Ö –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã—Ö, –∫–∞–∫ –≤–∏–¥–æ–º –∏—Ö, —Ç–∞–∫ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ—é –∏ –º—è–≥–∫–æ—Å—Ç–∏—é –∏—Ö —à–µ—Ä—Å—Ç–∏, –∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏—Ö, –ø—Ä—è–º–æ –≤ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—â–µ–π, –Ω–∞–π–¥—ë—Ç–µ –≤—ã –µ—â—ë –ø—Ä–∏—Ç–æ–º –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –∫–∞–∫ –∫ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—é –∏—Ö –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏—é, —Ç–∞–∫ –∏ –∫ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—é, —Å–∫–∞–∂—É —Å –ø–æ–∑–≤–æ–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ—á—Ç–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–≥. –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤, –∏—Ö –ø—Ä–∏—Ö–æ—Ç–∏ —Å–ª—É–∂–∞—â–∏—è. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Å—ë—Ç—Å—è —Å—Ç–∞–¥–æ, —Ç–æ –Ω–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—É—é –≤–∞–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –¥–∞–∂–µ –∏ –∏–∑–¥–∞–ª–∏, –∏–±–æ –µ–≥–æ –æ–±–µ—Ä–µ–≥–∞–µ—Ç –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–µ–≤–µ–ª–∏–∫–∏—Ö, —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã—Ö –æ–≤—á–∞—Ä—Å–∫–∏—Ö, –æ—Ç–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–ª—ã—Ö —Å–æ–±–∞–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–±–ª–µ–≥—à–∏ –≤—Å—ë —Å—Ç–∞–¥–æ, —Å—Ç–µ—Ä–µ–≥—É—Ç –æ–Ω–æ–µ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Å–∞–º—ã–µ –±–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∞ –∏ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∏ –ª—É—á—à–µ –∏—Ö —Å—Ç–µ—Ä–µ—á—å –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç. –ë—ã–ª–∏ —Å–ª—É—á–∞–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –≤–æ–ª–∫–æ–≤ –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–µ–¥–∞–ª–∏. –í –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞—Ö –Ω–∞–π–¥—ë—Ç–µ –≤—ã –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏—Ö —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –æ–≤—á–∞—Ä–æ–≤, –≤ –æ—Å–æ–±–ª–∏–≤–æ–º –∫ —Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ–º –Ω–∞—Ä—è–¥–µ —Å –ø—Ä–µ–≤–µ–ª–∏–∫–æ—é –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –ø–∞–ª–∫–æ—é —Å –∫—Ä—é—á–∫–æ–º –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –ø–æ–π–º–∞–µ—Ç –≤–∞–º –æ–≤—Ü—É, –∫–∞–∫—É—é –≤–∞–º —É–≥–æ–¥–Ω–æ, –∑–∞ –∑–∞–¥–Ω—é—é –Ω–æ–≥—É, –∏ —Ç–∞–∫ –∏—Å–∫—É—Å–Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ä–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –¥–∞—Å—Ç –ø—Ä–æ–º–∞—Ö–∞.…»

–ò—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫: http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=5918

–û—Ç—á–µ—Ç –æ–± –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω–æ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–µ "–û–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã" –ø–æ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏

–ü–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–∞–º —Å–∞–π—Ç–∞ "–û–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã" http://oiru.archeologia.ru/ex002.htm#1

11-14 –∏—é–Ω—è 2004 –≥–æ–¥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–Ω–∞—è –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞ –û–ò–Ý–£ –ø–æ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞–º –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ó–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–Ω—è –±—ã–ª–∏ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω—ã –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ—Å—Ç–æ–ø—Ä–∏–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –∏ —É—Å–∞–¥–µ–±. –ú–∞—Ä—à—Ä—É—Ç –æ—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å–µ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —Ü–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–æ-–∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω–æ–º –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏–∏ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π, –∫–∞–∫ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –≤ 1944 –≥. –∏–∑ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–π–æ–Ω–æ–≤ –û—Ä–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π, –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –ú–æ–≥–∏–ª–µ–≤—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–π. –û—Å–æ–±–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞ –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Ç—Ä–µ—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤ - –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –∏ –ë–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∏–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–æ —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–µ –µ–≥–æ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –í –Ω–µ–π –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª–æ —Å–µ–±—è –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π. –ú–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—ã, –Ω–∞–ª–∏—á–∏–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–π —Å–µ—Ç–∏ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ –ø–µ–π–∑–∞–∂–µ–π –¥–µ–ª–∞—é—Ç –ë—Ä—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –¥–ª—è –ª—é–±–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞. –ù–∞–¥–µ–µ–º—Å—è, —á—Ç–æ —Ç.–Ω. "–±–æ–ª—å—à–æ–µ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–µ –∫–æ–ª—å—Ü–æ" –ø—Ä–∏–≤–ª–µ—á–µ—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Ü–µ–Ω–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ, –∏ —Ä–∞–∑–≤–∏—Ç–∏–µ —Ç—É—Ä–∏–∑–º–∞ –ø–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–∫–∞ –µ—â–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–∏—Ö—Å—è –≤ –Ω–µ—É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –î–ª—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–º, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º—ã –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª–∏, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω—ã–º–∏. –≠—Ç–æ –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç –ë—Ä—è–Ω—Å–∫—É—é –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å –æ—Ç —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏—Ö —Å –Ω–µ–π —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–æ–≤.

–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã—Ö –≤ —Å–µ–ª–µ –ë—Ä—ã–Ω—å –ö–∞–ª—É–∂—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏

–ü–µ—Ä–≤—ã–º –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–º –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –±—ã–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã—Ö –≤ —Å–µ–ª–µ –ë—Ä—ã–Ω—å. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ —ç—Ç–æ –µ—â–µ –î—É–º–∏–Ω–∏—á—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω –ö–∞–ª—É–∂—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ–∑–µ—Ä–∞, –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–ª–æ—Ç–∏–Ω–æ–π –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫–µ –ë—Ä—ã–Ω—å —Å –Ω–∞—á–∞–ª–∞ 18 –≤. –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–æ–ø–ª–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π –∑–∞–≤–æ–¥, –ø—Ä–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —É–∂–µ –≤ 1720-—Ö –≥–≥. –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—á–µ—Å–∫–∞—è —É—Å–∞–¥—å–±–∞. –ù–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—è—Ö 1970-—Ö –≥–≥. –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—ã–º–∏ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–∞–ª–∞—Ç—ã, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–≤—à–∏–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–µ —Å–º–µ—à–µ–Ω–∏–µ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ—Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π —Å —á–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ –ø–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã, –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω—ã –µ—â–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏–º–∏—Å—è. –°–µ–π—á–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä—É–∏–Ω—ã, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏. –£–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–π —É—Å–∞–¥–µ–±–Ω–æ-–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –ø–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏, –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –≤ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω –∑–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è. –ù–µ–ø–æ–¥–∞–ª–µ–∫—É –æ—Ç —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –≤ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª—É—á—à–µ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —É—Ü–µ–ª–µ–ª–∞ –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å 1846 –≥. –û–Ω–∞ –≤–æ—Å–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤—ã—Ö –ø—Ä–æ–µ–∫—Ç–æ–≤ —Ä–æ—Ç–æ–Ω–¥–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–∞–º–∞. –û—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ —Ç–∏–ø–æ–ª–æ–≥–∏–∏, —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –¥–µ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∏. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –µ–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –∏—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏–ª–∞ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω—è—è –±–µ–∑–≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω–∞—è —Ä–µ—Å—Ç–∞–≤—Ä–∞—Ü–∏—è.

–£—Å–∞–¥—å–±–∞ –§.–ò.–¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ

–ó–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ —Å –¥–æ—Å—Ç–æ–ø—Ä–∏–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ –ë—Ä—è–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–π —É—Å–∞–¥—å–±—ã –§.–ò.–¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –≤ –û–≤—Å—Ç—É–≥–µ (–ñ—É–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä-–æ–Ω). –°–µ–π—á–∞—Å –∑–¥–µ—Å—å –º—É–∑–µ–π-—É—Å–∞–¥—å–±–∞, –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏—Ö –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã—Ö —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –ë—Ä—è–Ω—â–∏–Ω—ã. –í —Å–µ–ª–µ –≤–∏–¥–Ω—ã –ø—Ä–∏–º–µ—Ç—ã —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—É—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –±–ª–∞–≥–æ—É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–∞ - –Ω–æ–≤—ã–µ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏, –≥–∞–∑–æ–Ω—ã, –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∏ –∏ —Ç.–¥. –°–∞–º–∞ —É—Å–∞–¥—å–±–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–æ—Å—Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –∑–∞–Ω–æ–≤–æ. –í –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ö –∞–º–ø–∏—Ä–Ω–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã –æ—Ç—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω —É—Ç—Ä–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–π –±–∞—Ä—Å–∫–∏–π –¥–æ–º (–∑–¥–µ—Å—å —Å–µ–π—á–∞—Å —ç–∫—Å–ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –º—É–∑–µ—è), –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –≤–æ—Å—Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –£—Å–ø–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å - –æ–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –±–∞—Ä–æ–∫–∫–æ. –ù–∞—Å–∞–∂–µ–Ω—ã –ø–∞—Ä–∫–æ–≤—ã–µ –∞–ª–ª–µ–∏, –Ω–∞ –ø—Ä—É–¥—É —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ —Å –±–µ—Å–µ–¥–∫–æ–π. –ú–µ—Å—Ç–æ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ, –∫ —Ç–æ–º—É –∂–µ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å –∂–∏–∑–Ω—å—é –≤–µ–ª–∏–∫–æ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞. –û–¥–Ω–∞–∫–æ, –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å, –≤–æ –≤—Å–µ–º –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—É—Ç–∞—Ñ–æ—Ä—Å–∫–∏–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≤—Ä–µ–º–µ–Ω.

–°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ —Å–µ–ª–µ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∏

–í —Å–µ–ª–µ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∏ (–ñ–∏—Ä—è—Ç–∏–Ω—Å–∫–∏–π —Ä-–æ–Ω) —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã. –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –≤ 1818 (–ø–æ –¥—Ä—É–≥–∏–º, —É—Å—Ç–∞—Ä–µ–≤—à–∏–º –¥–∞–Ω–Ω—ã–º –≤ 1850-58 –≥–≥.) –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É —Ç–µ—Ç–∫–∏ –¢—é—Ç—á–µ–≤–∞ –ø–æ–º–µ—â–∏—Ü—ã –í.–ù.–ë–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–æ–π. –í–Ω–µ—à–Ω–µ –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–∞ —Ö—Ä–∞–º–∞ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—Å—É—Ä–∞–∑–Ω–æ–π - —Ä–∞—Å—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–µ, –ª–∏—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–≥–æ –∫—É–ø–æ–ª–∞ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –∂–∏–ª–æ–π –¥–æ–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–∑–¥–Ω—è—è –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª—å–Ω—è —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Ö—Ä–∞–º–æ–≤—ã–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏. –ù–∞ —Ñ–∞—Å–∞–¥–∞—Ö, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ –µ—Å—Ç—å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç–∞–ª–∏ - –≥–∏–ø—Å–æ–≤—ã–µ –±–∞—Ä–µ–ª—å–µ—Ñ—ã –∞–ø–æ—Å—Ç–æ–ª–æ–≤ –∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞. –í —Å—Ç–∏–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–µ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—è —Ñ–æ—Ä–º—ã –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ü–∏–∑–º–∞ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Å —á–µ—Ä—Ç–∞–º–∏ "–≥–æ—Ç–∏–∫–∏", –ø—Ä–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ –æ–∫–æ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–µ–º–æ–≤. –í—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Ö—Ä–∞–º–∞ –∏ –µ–≥–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä–µ - —Ç–∞–º —Å–æ–∑–¥–∞–Ω —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä–Ω—ã–π —Ç–µ–∞—Ç—Ä, –∏–º–∏—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–π –≥–æ—Ä—É –§–∞–≤–æ—Ä –∏–∑ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–ª—ã–±. –ù–∞–≤–µ—Ä—Ö, –∫ –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å—É –≤–æ—Å—Ö–æ–¥—è—Ç –¥–≤–µ –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—ã, –∞ –ø–æ –ø–µ—Ä–∏–º–µ—Ç—Ä—É –≤—Å–µ–≥–æ –æ–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É—Ç –±–∞–ª–∫–æ–Ω, –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–µ–º—ã–π –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞–º–∏. –í–Ω–∏–∑—É, –ø–æ–¥ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π, –∫–∞–∫ –±—ã –≤ –ø–µ—â–µ—Ä–µ, —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –ì–µ–æ—Ä–≥–∏–µ–≤—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–¥–µ–ª. –í —Ü–µ–ª–æ–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä—å–µ—Ä —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–∏—á–Ω–æ–º—É —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—é –≤ —Ö—Ä–∞–º–µ –°–ø–∞—Å–æ-–í–∏—Ñ–∞–Ω—Å–∫–æ–π –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–∏ –±–ª–∏–∑ –¢—Ä–æ–∏—Ü–µ-–°–µ—Ä–≥–∏–µ–≤–æ–π –ª–∞–≤—Ä—ã. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –ø–æ –∑–∞–º—ã—Å–ª—É –º–∏—Ç—Ä–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∞ –ü–ª–∞—Ç–æ–Ω–∞ –∏ –≤ –∑—Ä–∏–º—ã—Ö —Ñ–æ—Ä–º–∞—Ö –≤–æ–ø–ª–æ—â–∞–ª –ø–µ–π–∑–∞–∂ –°–≤—è—Ç–æ–π –ó–µ–º–ª–∏, –≥–¥–µ –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–ª–æ—Å—å –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ. –•—Ä–∞–º –≤ –í–∏—Ñ–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É –ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ –¢–≤–æ—Ä–∏—â–∏—á–∞—Ö —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞. –ù–∞–¥–æ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏—Ç—å —Ç–∞–∫–∂–µ –∏–∫–æ–Ω–æ—Å—Ç–∞—Å—ã, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞–º–∏ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –æ–∫–∫—É–ø–∞—Ü–∏–∏. –£–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏—è —Å–æ–±—Ä–∞–Ω—ã –∏–∑ —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ —Ä–µ–∑–Ω—ã—Ö –æ–∫–æ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ª–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤, –∞ —Å–∞–º–∏ –∏–∫–æ–Ω—ã –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—Ç—Å—è –æ—Ä–∏–≥–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –ê—Ç–º–æ—Å—Ñ–µ—Ä–∞ –≤ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ—á–µ–Ω—å –¥–æ–±—Ä–æ–∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∏ —É—é—Ç–Ω–∞—è, —á–µ–º—É –Ω–µ–º–∞–ª–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞, –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö —Å–≤–µ—Ç–ª—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –¥–æ–≤–µ–ª–æ—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∞–º–∫–∞—Ö —ç—Ç–æ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏.

–ê—Ö—Ç—ã—Ä—Å–∫–∞—è —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤ —Å–µ–ª–µ –ß–µ—Ä–Ω–µ—Ç–æ–≤–æ