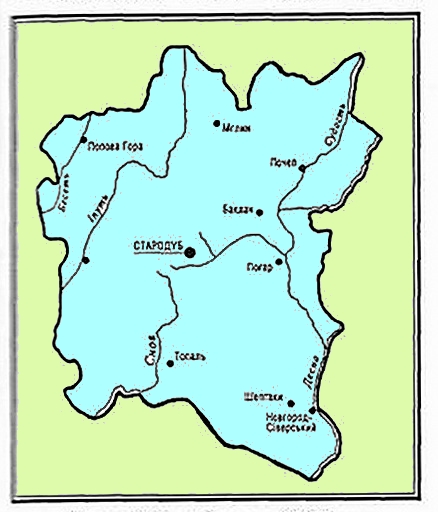

–ö—Ä–∞–π –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏

–ü–æ—Å–ª–µ –ü–µ—Ä–µ—è—Å–ª–∞–≤—Å–∫–æ–π –Ý–∞–¥—ã –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—è—Ö –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—å—è, –ø–µ—Ä–µ—à–µ–¥—à–∏—Ö –≤ –ø–æ–¥–¥–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –∫ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É —Ü–∞—Ä—é, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–ª–æ—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –ì–µ—Ç–º–∞–Ω—à–∏–Ω–∞. –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –æ–±–ª–∞—Å—Ç–µ–π –ú–æ—Å–∫–æ–≤–∏–∏, –≤—Å—è –ø–æ–ª–Ω–æ—Ç–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ – –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è – –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ª–∏—Ü—É – –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—É, –∏–∑–±–∏—Ä–∞–µ–º–æ–º—É –Ý–∞–¥–æ–π.

–ü–æ—Å–ª–µ –ü–µ—Ä–µ—è—Å–ª–∞–≤—Å–∫–æ–π –Ý–∞–¥—ã –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—è—Ö –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—å—è, –ø–µ—Ä–µ—à–µ–¥—à–∏—Ö –≤ –ø–æ–¥–¥–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –∫ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É —Ü–∞—Ä—é, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–ª–æ—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –ì–µ—Ç–º–∞–Ω—à–∏–Ω–∞. –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –æ–±–ª–∞—Å—Ç–µ–π –ú–æ—Å–∫–æ–≤–∏–∏, –≤—Å—è –ø–æ–ª–Ω–æ—Ç–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ – –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è – –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ª–∏—Ü—É – –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—É, –∏–∑–±–∏—Ä–∞–µ–º–æ–º—É –Ý–∞–¥–æ–π.

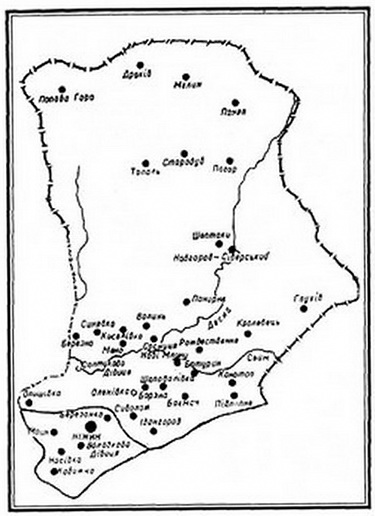

–ü–æ —Å—É—Ç–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –Ý—É—Å–∏ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—å—è –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏—è, –∏–º–µ–Ω—É–µ–º–∞—è –ì–µ—Ç–º–∞–Ω—â–∏–Ω–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏–º–µ–ª–∞ —Å–≤–æ—é –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ-—Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É, —Å—É–¥, —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å—ã, –≤–æ–π—Å–∫–æ. –°–∞–º–æ–±—ã—Ç–Ω–æ–µ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ-—Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤–µ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ—É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã—Ö –≤ –í–æ–π—Å–∫–µ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–º. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è –∞–≤—Ç–æ–Ω–æ–º–∏–∏, –∫–∞–∫ –∏ —Ä–∞–Ω–µ–µ –í–æ–π—Å–∫–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–≥–æ, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–ª–∫–∏ –∏ —Å–æ—Ç–Ω–∏. –ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ —ç—Ç–∏—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å –∫ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–µ –ø–æ–ª–∫–æ–≤–æ–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–µ–π –±—ã–ª–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–æ –Ω–∞ –≤—Å–µ–π –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–µ–Ω–æ –∏ –Ω–∞ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—å–µ, –≥–¥–µ –±—ã–ª–∞ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–∞—è –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü–∞ – –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–∏–π –ø–æ–ª–∫.

–°–ø–∏—Å–æ–∫ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤, –º–µ—Å—Ç–µ—á–µ–∫, –ø–æ—Å–∞–¥–æ–≤ –∏ —Å–µ–ª –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ—Ç–∞ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –Ω–∞ 1799-1801–≥–≥

(Источник – Ведомость состоящим в Малороссийской губернии селениям // Описи Лiвобережной Украйни кiнця XVIII - початку XIX ст. – Киев, Наукова думка, 1997)

|

‚Ññ –ø/–ø |

–ù–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è |

–ß–∏—Å–ª–æ –¥—É—à—ä |

|

1. |

–≥–æ—Ä–æ–¥—ä –ú–≥–ª–∏–Ω—ä |

1623 |

|

2. |

–∑–∞—à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–π –≥–æ—Ä–æ–¥—ä –°—É—Ä–∞–∂—ä |

476 |

|

3. |

–º—£—Å—Ç–µ—á–∫–æ –ü–æ—á–µ–ø—ä |

1826 |

|

4. |

–ø–æ—Å–∞–¥—ä –ê—Ä–¥–æ–Ω—ä |

282 |

|

5. |

–ø–æ—Å–∞–¥—ä –ö–ª–∏–Ω—Ü—ã |

1108 |

|

6. |

—Å–µ–ª–æ –ê–ª–µ–∫—Å—£–µ–≤—Å–∫—ä |

127 |

|

7. |

—Å–µ–ª–æ –ë–∞–±–∏–Ω–∏—á–∏ |

265 |

|

8. |

—Å–µ–ª–æ –ë–∞–∫–ª–∞–Ω—ä |

398 |

|

9. |

—Å–µ–ª–æ –ë–∞–ª—ã–∫–∏ |

67 |

|

10. |

—Å–µ–ª–æ –ë–∞—Ä—ã–∫–∏ |

94 |

|

11. |

—Å–µ–ª–æ –ë–µ—Ä–µ–∑–æ–≤–∫–∞ |

265 |

|

12. |

—Å–µ–ª–æ –ë–æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏—Ü–∫–æ–µ |

175 |

|

13. |

—Å–µ–ª–æ –ë–æ–ª—å—à–∞—è –î–µ—Ä–µ–º–∫–∞ |

384 |

|

14. |

—Å–µ–ª–æ –ë—É–¥–∞ |

78 |

|

15. |

—Å–µ–ª–æ –ë—£–ª–∫–æ–≤–æ |

96 |

|

16. |

—Å–µ–ª–æ –ë—£–ª–æ–≥–æ—â—ä |

51 |

|

17. |

—Å–µ–ª–æ –í–∞–ª—É–µ—Ü—ä |

405 |

|

18. |

—Å–µ–ª–æ –í–∞—Å—å–∫–æ–≤–∏—á–∏ |

102 |

|

19. |

—Å–µ–ª–æ –í–µ–ª–∏–∫–∞—è –î—É–±—Ä–æ–≤–∞ |

337 |

|

20. |

—Å–µ–ª–æ –í–µ–ª–∏–∫–æ–µ –£–¥–µ–±–Ω–æ–µ |

291 |

|

21. |

—Å–µ–ª–æ –í–µ–ª—å–∂–∏—á–∏ |

199 |

|

22. |

—Å–µ–ª–æ –í–µ—Ä–µ–±–µ–π–Ω–∞ |

107 |

|

23. |

—Å–µ–ª–æ –í–µ—Ä–µ—â–∞–∫–∏ |

353 |

|

24. |

—Å–µ–ª–æ –í–∏—Ç–æ–≤–∫–∞ |

226 |

|

25. |

—Å–µ–ª–æ –í–æ—Ä–º–∏–Ω—ä |

259 |

|

26. |

—Å–µ–ª–æ –í—ã—Å–æ–∫–æ–µ |

190 |

|

27. |

—Å–µ–ª–æ –í—ã—Å–æ–∫–æ–µ |

253 |

|

28. |

—Å–µ–ª–æ –í—è–ª–∫–∏ |

106 |

|

29. |

—Å–µ–ª–æ –ì–∞—Ä—Ü–æ–≤—ä |

234 |

|

30. |

—Å–µ–ª–æ –ì–ª–∞–∑–æ–≤–æ |

61 |

|

31. |

—Å–µ–ª–æ –ì–ª–∏–Ω–Ω–æ–µ |

317 |

|

32. |

—Å–µ–ª–æ –ì–æ—Ä–¥—£–µ–≤–∫–∞ |

306 |

|

33. |

—Å–µ–ª–æ –ì–æ—Ä–æ–¥–µ—á–Ω—è |

312 |

|

34. |

—Å–µ–ª–æ –ì–æ—Ä—è–Ω—ã |

152 |

|

35. |

—Å–µ–ª–æ –ì—É–±–æ—Å—Ç–æ–≤–æ |

61 |

|

36. |

—Å–µ–ª–æ –î–µ–º—å—è–Ω–æ–≤–æ |

206 |

|

37. |

—Å–µ–ª–æ –î–µ—Ö—Ç—è—Ä–æ–≤–∫–∞ |

84 |

|

38. |

—Å–µ–ª–æ –î–∏–≤–æ–≤–∫–∞ |

417 |

|

39. |

—Å–µ–ª–æ –î–æ–ª–∏—Å–∏—á–∏ |

166 |

|

40. |

—Å–µ–ª–æ –î–æ–º–∞–Ω–∏—á–∏ |

232 |

|

41. |

—Å–µ–ª–æ –î—Ä–æ–∫–æ–≤–æ –ù–æ–≤–æ–µ |

342 |

|

42. |

—Å–µ–ª–æ –î—É—à–∞—Ç–∏–Ω—ä |

564 |

|

43. |

—Å–µ–ª–æ –î—ã–º–æ–≤–æ |

70 |

|

44. |

—Å–µ–ª–æ –ñ–æ–≤–Ω–µ—Ü—ä |

87 |

|

45. |

—Å–µ–ª–æ –ñ—É–∫–æ–≤—ä |

135 |

|

46. |

—Å–µ–ª–æ –ó–∞–±–æ—Ä—å–µ |

653 |

|

47. |

—Å–µ–ª–æ –ò–≤–æ–π—Ç–µ–Ω–∫–∏ |

214 |

|

48. |

—Å–µ–ª–æ –ò—à–æ–≤–æ |

64 |

|

49. |

—Å–µ–ª–æ –ö–∞–¥–µ—Ü–∫—ä |

47 |

|

50. |

—Å–µ–ª–æ –ö–∞–∂–∞–Ω—ã |

92 |

|

51. |

—Å–µ–ª–æ –ö–∞–ª–∞—á–µ–≤–æ |

295 |

|

52. |

—Å–µ–ª–æ –ö–∞—Ä–±–æ–≤—â–∏–Ω–∞ |

237 |

|

53. |

—Å–µ–ª–æ –ö–ª–∏–Ω–æ–∫—ä |

65 |

|

54. |

—Å–µ–ª–æ –ö–æ–∑–∞—Ä–∏—á–∏ |

123 |

|

55. |

—Å–µ–ª–æ –ö–æ–ª–æ–¥–µ—Å—å–∫–∏ |

108 |

|

56. |

—Å–µ–ª–æ –ö–æ—Å—Ç–µ–Ω–∏—á–∏ |

396 |

|

57. |

—Å–µ–ª–æ –ö–æ—Ç–ª—è–∫–æ–≤–æ |

231 |

|

58. |

—Å–µ–ª–æ –ö–æ—à–æ–≤–æ |

155 |

|

59. |

—Å–µ–ª–æ –ö—Ä–∞—Å–∫–æ–≤–∏—á–∏ |

233 |

|

60. |

—Å–µ–ª–æ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –Ý–æ–≥—ä |

405 |

|

61. |

—Å–µ–ª–æ –ö—Ä–æ–º–æ–≤–æ |

104 |

|

62. |

—Å–µ–ª–æ –ö—É–ª–∞–≥–∏ |

226 |

|

63. |

—Å–µ–ª–æ –ö—É—Ä—á–∏—á–∏ |

156 |

|

64. |

—Å–µ–ª–æ –õ–∏–∑–æ–≥—É–±–æ–≤–∫–∞ |

308 |

|

65. |

—Å–µ–ª–æ –õ–æ–ø–∞–∑–Ω–∞ |

381 |

|

66. |

—Å–µ–ª–æ –õ–æ—Ç–∞–∫–∏ |

564 |

|

67. |

—Å–µ–ª–æ –õ—è–ª–∏—á–∏ –æ–Ω–æ –∂—ä –∏ –ï–∫–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–æ–¥–∞—Ä—ä |

570 |

|

68. |

—Å–µ–ª–æ –õ—£—Ç—è—Ö–∏ |

333 |

|

69. |

—Å–µ–ª–æ –ú–µ–¥–≤–µ–¥–∏ |

488 |

|

70. |

—Å–µ–ª–æ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤—Å–∫—ä |

143 |

|

71. |

—Å–µ–ª–æ –ú–æ–ª–æ–¥–∫–æ–≤—ä |

69 |

|

72. |

—Å–µ–ª–æ –ù–µ–≥–ª—é–±–∫–∞ |

632 |

|

73. |

—Å–µ–ª–æ –ù–µ—Ç—è–≥–æ–≤–∫–∞ |

173 |

|

74. |

—Å–µ–ª–æ –ù–∏–≤–Ω–æ–µ |

392 |

|

75. |

—Å–µ–ª–æ –ù–æ—Ä–∏–Ω–æ |

85 |

|

76. |

—Å–µ–ª–æ –û–≤—á–∏–Ω–µ—Ü—ä |

306 |

|

77. |

—Å–µ–ª–æ –û—Å–∫–æ–ª–∫–æ–≤–æ |

276 |

|

78. |

—Å–µ–ª–æ –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∫–∞ |

195 |

|

79. |

—Å–µ–ª–æ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫—ä |

263 |

|

80. |

—Å–µ–ª–æ –ü–µ—á–Ω—è |

70 |

|

81. |

—Å–µ–ª–æ –ü–æ–¥–±–µ–ª–æ–≤–æ |

436 |

|

82. |

—Å–µ–ª–æ –ü–æ–ø–æ–≤–∞ –ì–æ—Ä–∞ |

602 |

|

83. |

—Å–µ–ª–æ –ü–æ–ø–æ–≤–∫–∞ |

10 |

|

84. |

—Å–µ–ª–æ –ü—É—á–∫–æ–≤–∫–∞ |

231 |

|

85. |

—Å–µ–ª–æ –ü—å—è–Ω–æ–π –Ý–æ–≥—ä |

{312 |

|

86. |

—Å–µ–ª–æ –Ý–∞–∑—Ä—ã—Ç–æ–µ |

249 |

|

87. |

—Å–µ–ª–æ –Ý–æ–≥–æ–≤–æ |

183 |

|

88. |

—Å–µ–ª–æ –Ý–æ–∂–Ω—ã |

154 |

|

89. |

—Å–µ–ª–æ –Ý–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

166 |

|

90. |

—Å–µ–ª–æ –Ý–æ—Å—É—Ö–∞ |

59 |

|

91. |

—Å–µ–ª–æ –°–∞–≤–∞—Å—Ç—å—è–Ω–æ–≤–æ |

377 |

|

92. |

—Å–µ–ª–æ –°–∞–≤–ª—É–∫–æ–≤–æ |

123 |

|

93. |

—Å–µ–ª–æ –°–µ–º–∫–∏ |

203 |

|

94. |

—Å–µ–ª–æ –°–µ—Ç–æ–ª–æ–≤–æ |

242 |

|

95. |

—Å–µ–ª–æ –°–∏–º–æ–Ω—Ç–æ–≤–∫–∞ |

188 |

|

96. |

—Å–µ–ª–æ –°–∏–Ω–∫–æ–≤–æ |

92 |

|

97. |

—Å–µ–ª–æ –°–º–æ–ª–µ–≤–∏—á–∏ |

180 |

|

98. |

—Å–µ–ª–æ –°–æ–∫–æ–ª–æ–≤–∫–∞ |

23 |

|

99. |

—Å–µ–ª–æ –°—Ç–∞—Ä–æ–µ –ó–∞–¥—É–±–µ–Ω—å–µ |

221 |

|

100. |

—Å–µ–ª–æ –°—Ç–∞—Ä–æ–ø–æ—á–µ–ø—å–µ |

200 |

|

101. |

—Å–µ–ª–æ –°—Ç–∞—Ä–æ—Å–µ–ª—å–µ |

87 |

|

102. |

—Å–µ–ª–æ –°—Ç—Ä–∏–≥–æ–≤–æ |

87 |

|

103. |

—Å–µ–ª–æ –°—Ç—Ä—É–≥–æ–≤—Å–∫–∞—è –ë—É–¥–∞ |

585 |

|

104. |

—Å–µ–ª–æ –°—É–ø—Ä—è–≥–∏–Ω—ä |

162 |

|

105. |

—Å–µ–ª–æ –¢–µ—Ä–µ–º–æ—à–∫–∞ |

180 |

|

106. |

—Å–µ–ª–æ –¢—Ä–µ—Ç—å—è–∫–∏ |

67 |

|

107. |

—Å–µ–ª–æ –¢—É–±–æ–ª—Ü—ã |

47 |

|

108. |

—Å–µ–ª–æ –£–Ω–∞—à–µ–≤–æ |

507 |

|

109. |

—Å–µ–ª–æ –£—Ä—è–Ω—Ü—ã |

139 |

|

110. |

—Å–µ–ª–æ –£—â–µ—Ä–±—å–µ |

607 |

|

111. |

—Å–µ–ª–æ –ß–µ—Ö–æ–≤–∫–∞ |

160 |

|

112. |

—Å–µ–ª–æ –ß–æ–ø–æ–≤–æ |

50 |

|

113. |

—Å–µ–ª–æ –®–∞—É–ª–∏–Ω—ä |

105 |

|

114. |

—Å–µ–ª–æ –®–∏—Ä–∞–µ–≤–∫–∞ |

175 |

|

115. |

—Å–µ–ª–æ –®—É–º–∞—Ä–æ–≤–æ |

196 |

|

116. |

—Å–µ–ª–æ –®—É–º–∞—Ä–æ–≤–æ –ü–æ—á–µ–ø—Å–∫–æ–µ |

136 |

|

117. |

—Å–µ–ª–æ –Æ–¥–∏–Ω–æ–≤—ä |

359 |

|

118. |

—Å–µ–ª–æ –Ø–ª–æ–≤–∫–∞ |

419 |

–°–ø–∏—Å–æ–∫ —Ö—É—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ—Ç–∞ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –Ω–∞ 1799-1801–≥–≥

(Источник – Ведомость состоящим в Малороссийской губернии селениям // Описи Лiвобережной Украйни кiнця XVIII - початку XIX ст. – Киев, Наукова думка, 1997)

|

‚Ññ –ø/–ø |

–ù–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è |

–ß–∏—Å–ª–æ –¥—É—à—ä |

|

1. |

–∫–∞—Ä—á—å–º—ã –ü–æ—á–µ—Ç—µ—Ö–∞ –ø–æ–¥—ä –ö–ª–∏–Ω—Ü–∞–º–∏ |

10 |

|

2. |

–ü–æ–¥—ä–º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∞—è —Å–ª–æ–±–æ–¥–∫–∞ |

95 |

|

3. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤—Å–∫–æ–π |

— |

|

4. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ê–Ω—Ç–æ–Ω–µ–Ω–∫–æ–≤—ä |

9 |

|

5. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ê—Ä—Ö–∏–ø–æ–≤–∫–∞ |

19 |

|

6. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë–∞–∑—ã–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

1 |

|

7. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë–µ–ª–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏–ª–∏ –ë–µ–ª–∫–æ–≤–æ |

23 |

|

8. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë–æ–±—Ä–∏–∫—ä –æ–Ω—ä –∂–µ –∏ –û–±—Ä—É–±—ä |

1 |

|

9. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë–æ–≤—Å—É–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–π |

10 |

|

10. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë–æ—Ä–æ–≤–∏–∫–æ–≤—ä |

— |

|

11. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë—É–¥–∏–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π |

7 |

|

12. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë—É–¥–ª—è–Ω—Å–∫–æ–π |

— |

|

13. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë—£–ª–∏—Ü–∞ |

— |

|

14. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ë—£–ª–æ–≤–æ–¥–∫–∞ |

1 |

|

15. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–∞—Å–µ–Ω–∫–æ–≤—ä |

20 |

|

16. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–∞—Å–∏–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

7 |

|

17. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–∞—Å–∏–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

2 |

|

18. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–µ–ª–∏–∫–æ–±–æ—Ä—Å–∫–æ–π |

16 |

|

19. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–µ—Ä–µ–±–µ–∏–Ω—Å–∫–æ–π |

7 |

|

20. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–µ—Ä–µ–±—å–µ–≤—Å–∫–æ–π |

— |

|

21. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–µ—Ä—Ç–æ–≥–æ–ª–æ–≤–æ–π |

3 |

|

22. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–æ–ª–æ—Ç–∏–Ω—Å–∫–æ–π |

3 |

|

23. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –í–æ–ª–æ—Ö–æ–≤—ä |

— |

|

24. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ì–∞ –ª–æ—Ç–∞ |

— |

|

25. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ì–æ–ª—è–∫–æ–≤–∫–∞ |

29 |

|

26. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ì–æ—Ä–æ–¥–∏—â–µ |

9 |

|

27. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –î–µ–¥–Ω–µ–≤—ä |

4 |

|

28. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–∫–∏–Ω—ä |

9 |

|

29. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –î—Ä–∏–Ω–µ–≤–∫–∞ |

10 |

|

30. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –î—Ä–æ–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π |

20 |

|

31. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –î—É–±–Ω–∞ |

13 |

|

32. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ï–ª–æ–≤–µ—Ü—ä |

— |

|

33. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ò–≥—Ä—É—à–∏–Ω—Å–∫–æ–π |

21 |

|

34. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∞–∑–∞–Ω–æ–≤—Å–∫—ñ–π |

2 |

|

35. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∞–º–µ–Ω–µ—Ü—ä |

4 |

|

36. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∞—à–ª–∏–∫–æ–≤—ä |

7 |

|

37. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∏—Å–µ–ª–µ–≤—ä –õ–æ–∂–æ–∫—ä |

— |

|

38. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∏—Å–µ–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

9 |

|

39. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–∏—Å–ª–æ–≤–∫–∞ |

80 |

|

40. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–Ω—è–∂–æ–≤–∫–∞ –∏–ª–∏ –ü–æ–ø–æ–≤—Å–∫–æ–π |

4 |

|

41. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ–∑–∞—á–µ–π |

— |

|

42. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ–∑—ñ–æ–ª—ä |

4 |

|

43. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ–ª–æ–¥–µ–∑–∫–æ–≤—ä |

15 |

|

44. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ—Å–∞—á–æ–≤—ä |

— |

|

45. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ—Å–µ–Ω—å–∫–æ–≤—ä |

13 |

|

46. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö–æ—Å—Ç–∞ |

3 |

|

47. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–ø–æ–ª—å–µ |

18 |

|

48. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö—É–∂–µ–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

5 |

|

49. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ö—É—á–µ–µ–≤—Å–∫–æ–π |

34 |

|

50. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –õ–∏—Å–Ω–æ–≤–∫–∞ |

41 |

|

51. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –õ—É—Ü–∫–æ–≤—Å–∫—ñ–π |

1 |

|

52. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –õ—é–±–æ—Ü–∫–æ–µ –æ–Ω—ä –∂–µ –∏ –ó–∞–π–º–∏—â–µ |

2 |

|

53. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ú–∞–∫–∞—Ä–∏—á–∏ |

12 |

|

54. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ú–∞—Ä—Ö–æ–ª–µ–π–∫–æ–≤—ä |

— |

|

55. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ú–æ—Å—Ç–∏—â–µ |

3 |

|

56. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –û–º–µ–ª—å–∫–æ–≤—ä |

7 |

|

57. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–∞—Ä—Ñ–µ–Ω–æ–≤–∫–∞ |

30 |

|

58. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–≥—Ä–µ–±–∫–∏ |

1 |

|

59. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–¥—É–µ–Ω–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π |

14 |

|

60. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ø–æ–¥—ä –ì–Ω–∏–ª–∏—Ü–µ—é |

1 |

|

61. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–∫—É–Ω–µ–≤–∏—á–µ–≤—ä |

— |

|

62. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–º–∞–∑–æ–≤–∫–∞ |

3 |

|

63. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–ø–æ–≤–∫–∞ |

21 |

|

64. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ–ø–æ–≤–∫–∞ |

14 |

|

65. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ü–æ—Ä—Ç–Ω–∏—Ö–∏ |

1 |

|

66. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ø—Ä–∏ –ù–∏–∂–Ω–µ–π –º–µ–ª–Ω–∏—Ü—£ |

13 |

|

67. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –Ý–∞–∑—Ä—ã—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–π |

— |

|

68. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –Ý–µ—É—Ç–æ–≤—ä |

2 |

|

69. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –Ý–µ—á–∏—Ü–∞ |

— |

|

70. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –Ý–∂–∞–≤–µ–¥—ä |

11 |

|

71. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –Ý—ã–∂–µ–Ω–∫–æ–≤—ä |

— |

|

72. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –°–≤—è—Ç–µ—Ü—ä |

2 |

|

73. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –°–µ—Ä–¥—é–∫–æ–≤–∫–∞ –æ–Ω—ä –∂–µ –∏ –ü–∞–Ω–∏–∫–æ–≤–∫–∞ |

7 |

|

74. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –°–∏–Ω–µ—Ü—ä |

16 |

|

75. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –°–æ–±–æ–ª–µ—Ü—ä |

3 |

|

76. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –¢—É–ª—É–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π |

65 |

|

77. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –£—â–µ—Ä–±—Å–∫–æ–π |

— |

|

78. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ß–µ–º–æ–¥–∞–Ω–æ–≤—ä |

14 |

|

79. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ß–µ—Ä–∫–æ–≤—Ü–æ–≤—ä |

— |

|

80. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π |

9 |

|

81. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –®–∏—à–∫–æ–≤—ä |

2 |

|

82. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –®—É–π–∫–æ–≤—ä |

6 |

|

83. |

—Ö—É—Ç–æ—Ä—ä –©–µ–¥—Ä–∏–Ω—Å–∫–æ–π |

2 |

–°–ø–∏—Å–æ–∫ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—å –∏ –∑–∞–≤–æ–¥–æ–≤ –ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–≤–µ—Ç–∞ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –≥—É–±–µ—Ä–Ω–∏–∏ –ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –Ω–∞ 1799-1801–≥–≥

(Источник – Ведомость состоящим в Малороссийской губернии селениям // Описи Лiвобережной Украйни кiнця XVIII - початку XIX ст. – Киев, Наукова думка, 1997)

|

‚Ññ –ø/–ø |

–ù–∞–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è |

–ß–∏—Å–ª–æ –¥—É—à—ä |

|

1. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–∫—Å–∞–º–∏—Ç–æ–≤–æ |

75 |

|

2. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∫–∞ |

119 |

|

3. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–∫–∞ |

112 |

|

4. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–∫–∞ |

14 |

|

5. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–Ω–¥—Ä–µ–µ–≤–∫–∞ |

81 |

|

6. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–Ω–∏—à–∏–Ω–∞ |

13 |

|

7. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∫–∞ |

254 |

|

8. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–∞—Ç—É—Ä–æ–≤–∫–∞ |

36 |

|

9. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–∞—Ç—É—Ä–æ–≤–∫–∞ |

245 |

|

10. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–∞—Ö–∞—Ä–∏—á–∏ |

26 |

|

11. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–µ–ª—ñ–æ–≤—Å–∫—ä |

30 |

|

12. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–µ–ª—è–Ω—ã |

114 |

|

13. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–µ—Ä–µ–∑–æ–≤–∫–∞ |

59 |

|

14. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–∏–±–∏–∫–∏ |

48 |

|

15. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–ª–∏–∑–Ω–µ—Ü—ã |

79 |

|

16. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ–≤—Å—É–Ω—ã |

226 |

|

17. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ–ª–æ—Ç–∏—Ö–æ–≤–æ |

94 |

|

18. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ–ª—à–∞—è –õ–æ–≤—á–∞—è |

99 |

|

19. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ—Ä–æ–¥–∏–Ω–∫–∞ |

74 |

|

20. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ—Ä–æ–∑–¥–Ω–∏–Ω–æ |

46 |

|

21. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë–æ—Ä—â–æ–≤–∞ |

70 |

|

22. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—Ä–µ—à–∫–æ–≤–∫–∞ |

22 |

|

23. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—É–¥–∞ |

175 |

|

24. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—É–ª–∞—à–µ–≤–æ |

95 |

|

25. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—É—Ä–æ–≤–∫–∞ |

23 |

|

26. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—É—Ä—á–∞–∫—ä |

83 |

|

27. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—É—á–∏—á–∫–∏ |

37 |

|

28. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—ã–∫–æ–≤–∫–∞ |

79 |

|

29. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—ã—Ç–Ω—è |

33 |

|

30. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ë—£–ª–æ–≤–æ–¥–∫–∞ |

35 |

|

31. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–∞—Å–∏–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

72 |

|

32. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–∞—Å–∏–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

56 |

|

33. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ–∂–Ω–æ–≤–∫–∞ |

243 |

|

34. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ–∑–æ–≤–∫–∞ |

21 |

|

35. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ–ª—é—Ö–∞–Ω—ã |

143 |

|

36. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ–ø—Ä–∏–Ω—ä —Å—ä –º—£–¥–Ω—ã–º—ä –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–º—ä |

100 |

|

37. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ—Ä—Å–ª–∏—á–∏ |

236 |

|

38. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ—Ç–ª—£–≤–∫–∞ |

107 |

|

39. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–µ—Ç–æ—à–∫–∏ |

42 |

|

40. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–∏—Ö–æ–ª–∫–∞ |

126 |

|

41. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–ª–∞–∑–æ–≤–∏—á–∏ |

288 |

|

42. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–æ–¥–≤–∏–Ω–∫–∞ |

85 |

|

43. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–æ–ª–∂–∏–Ω–∞ |

173 |

|

44. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–æ–ª–æ—Ö–∏ |

23 |

|

45. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í–æ—Ä–º–∏–Ω—ä |

54 |

|

46. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í—ã–¥—Ä—ã |

26 |

|

47. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í—ã—Å–æ–∫–æ–µ |

38 |

|

48. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í—ã—Å—à–∞—è –ó–ª–æ–±–∏–Ω–∫–∞ |

57 |

|

49. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í—è–∑–æ–≤—Å–∫—ä |

52 |

|

50. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –í—è–ª–∫–∏ |

50 |

|

51. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì–∞—Ä–∏—Ü—ã |

113 |

|

52. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì–≤–æ–∑–¥–æ–≤–æ |

45 |

|

53. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì–Ω–µ–∑–¥–∏–ª–∏—á–∏ |

133 |

|

54. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì–Ω–∏–ª–∏—Ü–∞ |

63 |

|

55. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì–æ—Ä–±–∞—á–∏ |

39 |

|

56. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—Ä–∞–±–æ–≤–∫–∞ |

28 |

|

57. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—Ä–∏—à–∫–æ–≤–∏—á–∏ |

25 |

|

58. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—É–¥–æ–≤–∫–∞ |

237 |

|

59. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—É—Ç–∞ –ë–ª–∏–∑–Ω–∞ |

46 |

|

60. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—É—Ç–∞ –ö–æ—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ |

70 |

|

61. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ì—É—â–∏–Ω–æ |

71 |

|

62. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–∞–¥–∞—Ä–æ–≤–∫–∞ |

46 |

|

63. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–∞–Ω–∏–ª–æ–≤–∫–∞ |

174 |

|

64. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–µ–≥—Ç—è–Ω–∞—è |

81 |

|

65. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–µ–≥—Ç—è—Ä–Ω—è |

22 |

|

66. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–µ—Ä–µ–º–µ–Ω–∫–∞ –æ–Ω–∞ –∂—ä –∏ –ú–∞–ª–∞—è –î–µ—Ä–µ–º–Ω–∞ |

81 |

|

67. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–º–∏—Ç—Ä–æ–≤—ä |

123 |

|

68. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–æ–ª–±–µ–∂–∏ |

93 |

|

69. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–æ–ª–±–æ—Ç–æ–≤—ä |

98 |

|

70. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î–æ–ª–æ—Ç–Ω—è |

42 |

|

71. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î—É–±–µ–Ω–µ—Ü—ä |

127 |

|

72. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î—É–±—Ä–æ–≤–∫–∞ |

80 |

|

73. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –î—è–≥–æ–≤–æ |

71 |

|

74. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ï–ª–∏—Å–µ–µ–≤–∏—á–∏ |

61 |

|

75. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ï–ª–Ω—è |

12 |

|

76. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ï–ª—å–Ω—è |

76 |

|

77. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ï–º–µ–ª—å—è–Ω–æ–≤–∫–∞ |

75 |

|

78. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ï–Ω—å–∫–æ–≤–∫–∞ –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ |

37 |

|

79. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ–∞—Å—Ç–∫–æ–≤—ä |

120 |

|

80. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ–µ–º–µ—Ä–¥–µ–µ–≤–∫–∞ |

106 |

|

81. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ–µ–Ω—Å–∫–æ–µ |

62 |

|

82. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ–∏—Ç–Ω—è |

181 |

|

83. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ–ª—É–¥–∫–∏ |

28 |

|

84. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ—É–¥–∏–ª–æ–≤—ä |

47 |

|

85. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ—É—Ä–∞–≤–∫–∞ |

70 |

|

86. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ñ—É—Ä–∞–≤–ª–µ–≤–æ |

89 |

|

87. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∞–≤–∞–ª–∏–ø—É—Ç—å–µ |

45 |

|

88. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∞–π–º–∏—â–µ |

97 |

|

89. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∞–º–æ–∑—Å–∫–∞—è |

122 |

|

90. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∞–ø–æ–ª—å–µ |

45 |

|

91. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–µ–≤–∞–∫–∏ |

33 |

|

92. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∏–∫–µ–µ–≤–æ |

54 |

|

93. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ó–∏–º–æ–Ω–¥—Ä–æ–≤–∫–∞ |

32 |

|

94. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

117 |

|

95. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

68 |

|

96. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

57 |

|

97. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

112 |

|

98. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≤–∞—à–∫–æ–≤–∞ |

37 |

|

99. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≥–Ω–∞—Ç—å–µ–≤–æ |

63 |

|

100. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–≥—Ä—É—à–∏–∏–æ |

145 |

|

101. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–ª—å—ñ–æ—à–∏–Ω–æ |

55 |

|

102. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ò–ø—É—Ü–∫—ñ–µ –•–∞–ª–µ–≤–∏—á–∏ |

128 |

|

103. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–±—ã–ª–∏–Ω–∫–∞ |

169 |

|

104. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–∑–∞–Ω–æ–≤–∞ |

19 |

|

105. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–∑–∞–Ω–æ–≤–æ |

44 |

|

106. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–∑–∏–ª–æ–≤–∫–∞ |

171 |

|

107. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–∑–ª–æ–≤–∫–∞ |

71 |

|

108. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–ª–∏–Ω–∫–∏ |

125 |

|

109. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–ª–∏–Ω–æ–≤–∫–∞ |

6 |

|

110. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞–º–µ–Ω—Å–∫—ä |

128 |

|

111. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞—Ä–ø–æ–≤–∞ |

40 |

|

112. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞—Ç–∏—á–∏ |

96 |

|

113. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞—à–∫–æ–≤–∫–∞ |

108 |

|

114. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∞—à–æ–≤–∫–∞ |

224 |

|

115. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∏–±–∏—Ä—â–∏–Ω–∞ |

420 |

|

116. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∏–ø—Ç–∏ |

45 |

|

117. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–∏—Ä–∏–ª–æ–≤–∫–∞ –∏–ª–∏ –î–æ–±—Ä–∏–∫—ä |

72 |

|

118. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–Ω—è–∂–∞—è |

13 |

|

119. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–±–µ–ª–∏ |

32 |

|

120. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–∂–µ–º—è–∫–∏ |

63 |

|

121. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–∂—É—à—å–µ |

61 |

|

122. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–∑–∞—Ä–µ–∑–æ–≤–∫–∞ |

104 |

|

123. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–∫–æ—Ç—ã |

95 |

|

124. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–ª–æ–¥–Ω—è |

49 |

|

125. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–ª—ã–±–µ–ª—å |

66 |

|

126. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–º–∞—Ä–æ–≤–∫–∞ |

18 |

|

127. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ–ø—ã–ª—ã |

32 |

|

128. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Ä–µ–Ω–µ–≤–æ |

80 |

|

129. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Ä–æ–±–∞–Ω–∏—á–∏ |

130 |

|

130. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Ä–æ—Å—Ç–µ–ª–µ–≤–æ |

47 |

|

131. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Ä–æ—Ç–∫–∞—è |

77 |

|

132. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Å–∞—Ä–∏ |

36 |

|

133. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Å–∞—á–∏ |

59 |

|

134. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Å–∏—á–∏ |

153 |

|

135. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Å—Ç—è–Ω—Å–∫–∞—è |

81 |

|

136. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Å—å–º–æ–≤–æ |

22 |

|

137. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö–æ—Ç–µ–ª–∫–∏ |

79 |

|

138. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—Ä–∞—Å–Ω–∞ –ì–æ—Ä–∫–∞ |

20 |

|

139. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–µ |

19 |

|

140. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—Ä—É—Ç–æ–π –Ø—Ä—ä |

86 |

|

141. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–≥—É—á–µ–≤–æ |

35 |

|

142. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–∑–Ω–µ—Ü—ã |

34 |

|

143. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–∑–Ω–µ—Ü—ã |

54 |

|

144. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–∑–Ω–µ—Ü—ã |

193 |

|

145. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–∫—à–∏–Ω–æ–≤–∞ |

57 |

|

146. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É–ª—å–Ω–µ–≤–æ |

85 |

|

147. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É—Ä–≥–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

145 |

|

148. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É—Ä–º–∞–Ω–æ–≤–æ |

46 |

|

149. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ö—É—á–µ–µ–≤–æ |

137 |

|

150. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–∞–ø–∏–Ω–æ |

66 |

|

151. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–∏–ø–∫–∏ |

20 |

|

152. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–∏—Å–∫–∏ |

26 |

|

153. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–∏—á–æ–≤–æ |

92 |

|

154. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–æ–±–æ–¥–∏–Ω–æ |

34 |

|

155. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ–æ–ø–∞—Ç–Ω–∏ |

150 |

|

156. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—É–±–µ–Ω–∫–∏ |

231 |

|

157. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—É–≥–æ–≤–µ—Ü—ä |

223 |

|

158. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—É–≥–æ–≤–∫–∞ |

56 |

|

159. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—É–∫–∞–≤–∏—Ü–∞ |

53 |

|

160. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—é–±–æ–≤—à–∞ |

323 |

|

161. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –õ—£—Å–Ω–∞—è |

31 |

|

162. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–∫–∞—Ä–∏—á–∏ |

219 |

|

163. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤–æ |

86 |

|

164. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–ª–∞—è –ó–∞–¥—É–±–µ–Ω—å–µ |

59 |

|

165. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–ª–∞—è –õ–æ–≤—á–∞—è |

51 |

|

166. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–ª–æ–µ –°—Ç–∞—Ä–æ—Å—£–ª—å–µ |

43 |

|

167. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞–ª–æ–µ –£–¥–µ–±–Ω–æ–µ |

236 |

|

168. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∞—à–∫–æ–≤–æ |

74 |

|

169. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–µ—Ö–æ–≤–æ |

116 |

|

170. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∏–ª–∞—à–µ–≤–∞ |

39 |

|

171. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∏–ª–∞—à–µ–≤–æ |

63 |

|

172. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∫–∞ |

89 |

|

173. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∏—Ö–µ–µ–≤–∫–∞ |

19 |

|

174. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–∏—Ö–Ω–æ–≤–∫–∞ |

188 |

|

175. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–æ—Ä–µ–≤–æ |

39 |

|

176. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú–æ—â–æ–Ω–∞—è |

24 |

|

177. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ú—É—Ä–∞–≤–∫–∞ |

23 |

|

178. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–∞–¥–∏–Ω–∫–∞ |

97 |

|

179. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–∞–¥–∏–Ω–∫–∞ |

16 |

|

180. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–µ–ª–∂–∏—á–∏ |

85 |

|

181. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–µ—Å–≤–æ–µ–≤–∫–∞ |

148 |

|

182. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–µ—Å—Ç–µ—Ä–æ–≤–∫–∞ |

58 |

|

183. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–∏–∂–Ω—è—è –ó–ª–æ–±–∏–Ω–∫–∞ |

41 |

|

184. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–∏–∫–æ–ª–∞–µ–≤–∫–∞ |

263 |

|

185. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–∏–∫–æ–ª—ã—Ü–∏–Ω–∞ |

75 |

|

186. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–æ–≤–∞—è –Ý—É–¥–Ω—è |

8 |

|

187. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–æ–≤–∏—Ü–∫–∞—è |

263 |

|

188. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ù–æ–≤—ã–µ –ß–µ—à—É–π–∫–∏ |

89 |

|

189. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∏ |

64 |

|

190. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û–∂–µ–≥–∏ |

39 |

|

191. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û–∑–∞—Ä–æ–≤–æ |

117 |

|

192. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û–ª–∏—Å–æ–≤–∫–∞ |

91 |

|

193. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û–Ω–æ—Ö–æ–≤–æ |

166 |

|

194. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –û—Å–∏–Ω–∫–∞ |

23 |

|

195. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞–∫–æ–Ω—ä |

{198 |

|

196. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞–ª–∞–Ω–∞ |

248 |

|

197. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞–ª—É–∂—Å–∫–∞—è –Ý—É–¥–Ω—è |

270 |

|

198. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞–Ω–∏–∫–æ–≤–∫–∞ |

51 |

|

199. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞–Ω–∫–æ–≤–∏—á–∏ |

127 |

|

200. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∞—à–∫–æ–≤–∞ |

58 |

|

201. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–µ—Ä–µ–ª–∞–∑—ã |

555 |

|

202. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤–∞ –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ |

56 |

|

203. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–µ—â–∞–Ω–∫–∞ |

{82 |

|

204. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∏—Ä—è—Ç–∏–Ω–∞ |

246 |

|

205. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–∫–∞ |

93 |

|

206. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–∏—Å–∞—Ä–µ–≤–æ |

43 |

|

207. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–ª–µ–≤–∫–∏ |

111 |

|

208. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–¥–∑–æ—Ä–∏—á–∏ |

47 |

|

209. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–¥—É–∑–æ–≤–æ |

144 |

|

210. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–¥—ä–∏–º–µ–Ω–∫–∞ |

61 |

|

211. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–∫—É—Å–∏–Ω–æ |

76 |

|

212. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ª–Ω–∏–∫–∏ |

60 |

|

213. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ª—Ö–æ–≤–∫–∞ |

97 |

|

214. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ª—è–Ω–∫–∞ |

33 |

|

215. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–Ω–µ–±–µ–ª—å |

65 |

|

216. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ø–µ–ª—ñ–æ–≤–∫–∞ |

281 |

|

217. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ø–æ–≤–∫–∞ |

128 |

|

218. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ø–æ–≤–∫–∞ |

172 |

|

219. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ–ø—Å—É–µ–≤–∫–∞ |

120 |

|

220. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü–æ—á–∏–Ω–∫–∏ |

204 |

|

221. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü—Ä–∏–¥–∞—á–∏ |

65 |

|

222. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü—Ä–∏–ª–µ–ø–æ–≤–∫–∞ |

56 |

|

223. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü—É—à–∫–∞—Ä–∏ |

73 |

|

224. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ü—£—Å–∫–∏ |

92 |

|

225. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–∞–≥–æ–∑–∏–Ω–æ |

38 |

|

226. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–∞—Ç–Ω–æ–µ |

94 |

|

227. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–µ—á–∏—Ü—ã |

75 |

|

228. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–∂–∞—á—ä |

48 |

|

229. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–æ–±—á–∏–∫—ä |

41 |

|

230. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ |

233 |

|

231. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý–æ—Å–ª—å |

125 |

|

232. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–±—á–∞ |

235 |

|

233. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è |

68 |

|

234. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –í–æ–ª–æ–≤–∫–∞ |

61 |

|

235. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –ì–æ–ª—É–±–æ–≤–∫–∞ |

97 |

|

236. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –ö–∞—Å–∏—Ü–∫–∞—è |

71 |

|

237. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –ö–æ–º–∞—Ä–æ–≤–∫–∞ |

19 |

|

238. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –ü–æ—á–µ–ø–æ–≤—Å–∫–∞—è |

43 |

|

239. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –£–Ω–µ—á–∞ –æ–Ω–∞ –∂—ä –∏ –ü–∏–ª–Ω—è |

135 |

|

240. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –•–∞–ª—£–µ–≤—Å–∫–∞—è |

71 |

|

241. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –•–∞—Ä–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è |

37 |

|

242. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–¥–Ω—è –•–æ–¥–∏–Ω—Å–∫–∞—è |

117 |

|

243. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—É–∫–∞–≤–∏—á–∏–Ω–æ |

29 |

|

244. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Ý—è–±—Ü—ã |

58 |

|

245. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–∞–≤–∏–Ω–∫–∏ |

32 |

|

246. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–∞–¥–æ–≤–∏—á–∏ |

79 |

|

247. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ |

136 |

|

248. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ü–æ—á–µ–ø–æ–≤—Å–∫—ñ–µ |

40 |

|

249. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–≤–∏–Ω—É—Ö–∞ |

48 |

|

250. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–±—£–∫–∏ |

65 |

|

251. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–ª–µ—Ü—ä |

432 |

|

252. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–ª–∏—â–µ |

154 |

|

253. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–ª–∏—â–µ |

37 |

|

254. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–º–µ–Ω–æ–≤–∫–∞ –æ–Ω–∞ –∂—ä –∏ –ù–µ–∂—á–∞—è |

130 |

|

255. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–µ–Ω—á–∞ |

72 |

|

256. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–ª–∏—â–µ |

136 |

|

257. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–º—è–ª—á—å, –æ–Ω–∞ –∂—ä –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∫–∞ |

156 |

|

258. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–æ–∫–æ–ª—å—è |

179 |

|

259. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤–∞ |

74 |

|

260. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç–∞—Ä–∞—è –ì—É—Ç–∞ |

92 |

|

261. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç–∞—Ä—ã–µ –ß–µ—à—É–π–∫–∏ |

78 |

|

262. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç–∞—Ä—ã–π –î—Ä–æ–∫–æ–≤—ä |

74 |

|

263. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç–æ–¥–æ–ª—ä |

58 |

|

264. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç—Ä–∞—à–∏–ª–æ–≤–∫–∞ |

3 |

|

265. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç—Ä—É–≥–æ–≤–∫–∞ |

185 |

|

266. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—Ç—Ä—É–∂–∞–Ω–∫–∞ |

138 |

|

267. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—É–±–æ—Ç–æ–≤–∏—á–∏ |

104 |

|

268. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –°—É–¥–∏–Ω–∫–∞ –æ–Ω–∞ –∂—ä –∏ –ö–æ–Ω–æ–≤–∞–ª–æ–≤–∫–∞ |

51 |

|

269. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–∞—Ä—É—Ç–∏–Ω–∞ |

51 |

|

270. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–∞—Ç–∏—â–µ–≤—ä |

112 |

|

271. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–≤–∞—Ä–∏—à–∏–Ω–∞ |

187 |

|

272. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–µ–ª–µ—à–∏ |

46 |

|

273. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–∏—Ç–æ–≤—ñ—Ü–∏–Ω–∞ |

153 |

|

274. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢–æ–≤–±–æ–∑–∏–Ω–æ |

74 |

|

275. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢—Ä—É—Å–æ–≤–∫–∞ |

47 |

|

276. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¢—É—Ä–æ—Å–Ω–∞ |

72 |

|

277. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –£—Å–æ—à–∫–∏ |

42 |

|

278. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –£–≤–µ–ª—å–µ |

219 |

|

279. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –£—Å—Ç–∏–Ω–æ–≤–æ |

28 |

|

280. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –§–µ–¥–æ—Ä–æ–≤–∫–∞ |

89 |

|

281. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•–∞—Ä–∫–æ–≤–∫–∞ |

105 |

|

282. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•–æ—Ä–µ–Ω–æ–≤–∫–∞ |

6 |

|

283. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•–æ—Ä–º–∏–Ω–∫–∞ |

194 |

|

284. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•–æ—Ç–µ–Ω–∏—á–∏ |

20 |

|

285. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•—Ä–∞–ø–æ–≤–∫–∞ |

35 |

|

286. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –¶—ã–Ω–∫–∞ |

96 |

|

287. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ß–µ–º–æ–¥–∞–Ω–æ–≤–æ |

65 |

|

288. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ß–µ—Ä–Ω–æ–±–∞–±–∫–∏ |

40 |

|

289. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ß–µ—Ä–ø–æ–≤–æ–¥–∫–∞ |

110 |

|

290. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –ß–µ—Ä—Ç–æ–≤–∏—á–∏ |

250 |

|

291. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–∞–ª—É—Ç–∫–∏ |

84 |

|

292. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–∞–ø–æ—á–∫–∏ |

49 |

|

293. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–µ–≤–µ—Ä–¥—ã |

111 |

|

294. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–µ—Ä—à–µ–≤–∏—á–∏ |

79 |

|

295. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–∏–Ω—á–∏ |

54 |

|

296. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–∏—Ä–∞–µ–≤–∫–∞ |

35 |

|

297. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–∏—Ä–∫–∏ |

287 |

|

298. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–ª–µ–Ω–≥–æ–≤–∫–∞ |

21 |

|

299. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®–º–∞—Ç–æ–≤–∫–∞ |

27 |

|

300. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –®—É–ª–∞–∫–æ–≤–∫–∞ |

137 |

|

301. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –©–æ–∫–æ—Ç–æ–≤–æ |

87 |

|

302. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Æ—Ä–∫–æ–≤—ä |

61 |

|

303. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –Æ—Å–∫–æ–≤–æ |

37 |

|

304. |

–¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –•–∞—Ä–∞–±–æ—á–∏ |

55 |

|

305. |

–∑–∞–≤–æ–¥—ä –ö–∞—à–æ–≤—Å–∫–æ–π |

13 |

|

306. |

–∑–∞–≤–æ–¥—ä –ö–æ—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ |

129 |

–ú–≥–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–µ —Å–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∏ –∏—Ö —Ä–æ–ª—å –≤ –∑–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –∏ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–æ—â–µ–Ω–∏–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –∫—Ä–∞—è

–°–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—è –≤ –∫—Ä–∞–µ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ç—á–∏–Ω—ã

–í–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏–µ –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–∞ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–æ –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ-—ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç. –ö–∞–∫ –º–µ—Ç–∫–æ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª –î–º–∏—Ç—Ä–∏–π –ë–∞–≥–∞–ª–µ–π, –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–µ –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–µ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∏ –±—ã–ª–∏ «—Å–∫–∞—Å–æ–≤–∞–Ω—ã» —Å–∞–±–ª–µ—é –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ—é. –ó–µ–º–ª—è —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∞ –±—ã—Ç—å —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ, –∞ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤–∞» – –í–æ–π—Å–∫–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–≥–æ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ. –ö—Ä—É–ø–Ω–æ–µ —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –∑–µ–º–ª–µ–≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –∏—Å—á–µ–∑–ª–æ. –í–µ—Å—å –Ω–∞—Ä–æ–¥ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏–ª—Å—è –æ–∫–∞–∑–∞—á–∏—Ç—å—Å—è, –∏ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –ø–æ—Ä–∞—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–æ–±–æ–π –µ–¥–∏–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—É—é –º–∞—Å—Å—É. –í –°–µ–≤–µ—Ä—â–∏–Ω–µ –∏ –ß–µ—Ä–Ω–∏–≥–æ–≤—â–∏–Ω–µ, –≥–¥–µ –¥–æ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∫–∞–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω–æ –Ω–∞–±—Ä–∞–ª–æ –±–æ–ª—å—à—É—é —Å–∏–ª—É. –û–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è —Ä—è–¥ —Å–æ—Ç–µ–Ω –≤ –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä–æ—Å—Ç–≤–∞—Ö, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–∏ –∏–∑–≥–Ω–∞–Ω—ã –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã-—à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–∏ –∏ –∏—Ö –∞—Ä–µ–Ω–¥–∞—Ç–æ—Ä—ã.

–í–æ—Ç —á—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É –ª–µ—Ç–æ–ø–∏—Å—å –°–∞–º–æ–≤–∏–¥—Ü–∞:

«–ò —Ç–∞–∫—ä, –Ω–∞—Ä–æ–¥—ä –ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—ã–π –Ω–∞ –£–∫—Ä–∞–π–Ω—£, —É—Å–ª—ã—à–∞–≤—à–∏ –æ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω—ñ–∏ –≤–æ–π—Å–∫—ä –∫–æ—Ä–æ–Ω–Ω—ã—Ö—ä –∏ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–≤—ä, —Å–µ–π—á–∞—Å—ä –Ω–∞—á–∞–ª—ä —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—Ç—å—Å—è –≤—ä –ø–æ–ª–∫–∏ –∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—£, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∫–æ–∑–∞–∫–∞–º–∏ –±—ã–≤–∞–ª–∏, –Ω–æ –∏ —Ç—£, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –∫–æ–∑–∞—Ü—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏. –í–∏–¥—è —ç–≥–æ, —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫—ñ–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—Ü—ã, —Å–∏–¥—£–≤—à—ñ–µ –ø–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º—ä, –ø—Ä–∏–Ω—É–∂–¥–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å–ø–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –±—£–≥—Å—Ç–≤–æ–º—ä; –≤—ä —á–∏—Å–ª—£ –∏—Ö—ä –±—ã–ª—ä –∏ –∫–Ω—è–∑—å –í–∏—à–Ω–µ–≤–µ—Ü–∫—ñ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á—É—Ç—å-–ª–∏ –Ω–µ –≤—Å–µ –õ—£–≤–æ–±–µ—Ä–µ–∂—å–µ –∏–º—£–ª—ä –≤—ä —Å–≤–æ–µ–º—ä –ø–æ–¥–¥–∞–Ω—Å—Ç–≤—£, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞–≥–æ –±—ã–ª–∏ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –≤–æ–∏–Ω–æ–≤—ä –Ω–∞ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω—å–∏, –∫—Ä–æ–º—£ –¥—Ä–∞–≥—É–Ω–æ–≤—ä –∏ –±–µ–∑—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞–≥–æ –≥–∞—Ä–Ω–∏–∑–æ–Ω–∞, –Ω–∞–±—Ä–∞–Ω–Ω–∞–≥–æ –∏–∑—ä –µ–≥–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö—ä –ø–æ–¥–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö—ä... –í—Å–µ, —á—Ç–æ –∂–∏–ª–æ, –ø–æ–¥–Ω—è–ª–æ—Å—å –≤—ä –∫–æ–∑–∞—Ü—Å—Ç–≤–æ; —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–π—Ç–∏ –≤—ä —Å–µ–ª–µ–Ω—ñ–∏ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤—£–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏–ª–∏ —Å–∞–º—ä-–±—ã –Ω–µ —à–µ–ª—ä, –∏–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ—Å–ª–∞–ª—ä —Å—ã–Ω–∞, –∞ –Ω–µ —Ç–æ –∏ —Å–ª—É–≥—É-–ø–∞—Ä—É–±–∫–∞».

–í—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ-–ª–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞, –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏—è –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—â–∏–Ω–∞ –≤ —Ö–æ–¥–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–∞ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ, —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —Å —Å–µ–±—è –ø–æ–ª—å—Å–∫—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –∏ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞. –≠—Ç–æ—Ç —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç —Å–æ–≤–ø–∞–ª —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–º –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π. –°—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–µ–µ —Ä–∞–Ω—å—à–µ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω—ã –æ–¥–Ω–æ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ —á–µ—Ç–∫–∏–º–∏ –ø—Ä–∞–≤–æ–≤—ã–º–∏ —Ä–∞–º–∫–∞–º–∏, –±—ã–ª–æ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–æ. –ü—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –±—ã–ª —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π —Å–ª–æ–π —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ — –ø—Ä–∏–≤–∏–ª–µ–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –∫–ª–∞—Å—Å —à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–µ–π, –≤–ª–∞–¥–µ–≤—à–∏–π –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –∏–º–µ–Ω–∏—è–º–∏ –≤ –∫—Ä–∞–µ.

|

|

–í. –ú—è–∫–æ—Ç–∏–Ω –≤ –∫–Ω–∏–≥–µ «–û—á–µ—Ä–∫–∏ —Å–æ—Ü—ñ–∞–ª—å–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä—ñ–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –≤—ä –•—¥–Ü–Ü-–•—¥–Ü–Ü–Ü –≤–≤.» –ø—Ä–æ–≤–µ–ª –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∞–Ω–∞–ª–∏–∑ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ç—á–∏–Ω—ã —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–æ–≤, –≥–¥–µ –æ–Ω, –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ —Ç–∞–∫–æ–º—É –≤—ã–≤–æ–¥—É:

«–ü–∞–Ω—ã, –∫–∞–∫—ä –æ—Å–æ–±–æ–µ —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–æ–µ —Å–æ—Å–ª–æ–≤—ñ–µ, –Ω–∞–¥—£–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ —Ä—è–¥–æ–º—ä —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω—ã—Ö—ä –ø—Ä–∞–≤—ä –∏ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤—ä, –æ–±–ª–∞–¥–∞–≤—à–µ–µ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–π —Å–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü—ñ–µ–π –∏ –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–≤—à–µ–µ—Å—è –Ω–∞–¥—ä –≤—Å—£–º–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∞–º–∏, –∏—Å—á–µ–∑–ª–∏ –≤—ä –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–µ–π—Å—è –æ—Ç—ä –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ–∏. –ù–∏ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—Å–∫—ñ—è «—Å—Ç–∞—Ç—å–∏», –Ω–∏ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∞—è –∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–∞ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –≤–æ–∑—Ä–æ–¥–∏—Ç—å –≤—ä —Å—Ç—Ä–∞–Ω—£ —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–∞–≥–æ —Å–æ—Å–ª–æ–≤—ñ—è, —Å–º–µ—Ç–µ–Ω–Ω–∞–≥–æ —Å—ä –ª–∏—Ü–∞ –∑–µ–º–ª–∏ —É—Ä–∞–≥–∞–Ω–æ–º—ä –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∞–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω—ñ—è. –®–ª—è—Ö—Ç–∞, –∫–∞–∫—ä —Å–æ—Å–ª–æ–≤—ñ–µ, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –±—É–º–∞–≥—£, — –≤—ä –¥—£–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏–≤—à–µ–π—Å—è —Å—ä –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–º—ä –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–º—ä –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ–∏ –æ–Ω–∞ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞».

–ß–∞—Å—Ç—å —à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–µ–π –ø–æ–≥–∏–±–ª–∞ –æ—Ç —Ä—É–∫–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –≤ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö —Å–µ–ª–∞—Ö –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è—Ö –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏, —á–∞—Å—Ç—å –±–µ–∂–∞–ª–∞ –≤ –ü–æ–ª—å—à—É, –∞ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —É—Ü–µ–ª–µ–≤—à–∏–µ —à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–∏ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ —É–∂–µ —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –∑–∞ —Å–æ–±–æ—é –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –æ—Å–æ–±–æ–π —Å–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∏ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ «–ª—è—Ü–∫–∏—Ö –ø–∞–Ω–æ–≤» —Ä–∞—Å—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ä—è–¥–∞—Ö –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–≥–æ –≤–æ–π—Å–∫–∞, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–º–∫–Ω—É–ª–∏. –£—Ü–µ–ª–µ–ª–∏ –≤ –Ω–µ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–µ —à–ª—è—Ö—Ç–∏—á–∏, –ø—Ä–∏–º–∫–Ω—É–≤—à–∏–µ –∫ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—é. –ù–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —É–∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–∞–ª–∫–∏–µ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞, —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –∂–µ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏–µ, –∫–∞–∫ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ–µ, –∏—Å—á–µ–∑–ª–æ –∏–∑ –∂–∏–∑–Ω–∏ –∫—Ä–∞—è.

–ö—Ä–æ–º–µ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π —à–ª—è—Ö—Ç—ã –≤ –∫—Ä–∞–µ –±—ã–ª –µ—à–µ –æ–¥–∏–Ω –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ —Å–≤–æ–∏–º —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º –∑–µ–º–ª–µ–≤–ª–∞–¥–µ–ª–µ—Ü –≤ –≤–∏–¥–µ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∏–π. –í –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ „–≤—Å—é–¥—É –ø–æ–¥–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–∞–Ω–æ–≤ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å, –∞ (—Å—Ç–∞–ª–∏) –Ω–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å —É–±–∏–≤–∞—Ç—å», –Ω–µ –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∏–π –ø–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ —Ç–∞ –∂–µ —Å—É–¥—å–±–∞, —á—Ç–æ –∏ –∏–º–µ–Ω–∏—è —à–ª—è—Ö—Ç—ã. –û–∫–∞–∑–∞–≤—à–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ —É–≥—Ä–æ–∑–æ–π –ø–æ–ª–Ω–æ–π –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–π, –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–µ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–∏ –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª–∏ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ –∂–∞–ª–æ–±–∞–º–∏ –∏ –ø—Ä–æ—Å—å–±–∞–º–∏ –æ –ø–æ–º–æ—â–∏, –∏ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–π –≤–∑—è–ª —ç—Ç–∏ –∏–º–µ–Ω–∏—è –ø–æ–¥ —Å–≤–æ—é –∑–∞—â–∏—Ç—É. –í —Ä—è–¥–µ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–π, –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—é –∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–∏–º –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º, –æ–Ω –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞—è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∏—è—Ö –∫–∞–∫–∏–µ-–ª–∏–±–æ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç—ã –∏ –æ–ø—É—Å—Ç–æ—à–µ–Ω–∏—è, —É–≥—Ä–æ–∂–∞—è –Ω–∞—Ä—É—à–∏—Ç–µ–ª—è–º —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∑–∞–ø—Ä–µ—Ç–∞ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –∫–∞—Ä–∞–º–∏, –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π –∫–∞–∑–Ω–∏.

–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–µ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏, –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ–π –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –∏—Å—á–µ–∑–ª–∏, –Ω–æ –µ—â–µ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞—Ö. –£–≤–µ–ª–∏—á–∏–ª–∏—Å—å –∏ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å –∑–µ–º–µ–ª—å, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –æ–±–ª–∞–¥–∞–Ω–∏–∏ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ–π, –∏ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω, –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏—Ö –≤–ª–∞—Å—Ç–∏. –í –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–∫—É —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –¥–≤—É—Ö —Å–æ—Ç–µ–Ω – –ü–æ–ø–æ–≤–æ–≥–æ—Ä—Å–∫–∞—è –∏ –ë–æ–±–æ–≤–∏—Ü–∫–∞—è – –±—ã–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω—ã –ö–∏–µ–≤–æ-–ü–µ—á–µ—Ä—Å–∫–æ–π –õ–∞–≤—Ä–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —è–∫–æ–±—ã –≤–ª–∞–¥–µ–ª–∞ —ç—Ç–∏–º–∏ –∑–µ–º–ª—è–º–∏ —Ä–∞–Ω–µ–µ. –í –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –õ–∞–≤—Ä–µ —Å–µ–ª–∞—Ö –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è—Ö —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∞–≤–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Ç –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ–∫–æ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏, –æ–±–ª–∞–≥–∞—Ç—å –µ–≥–æ —Å–±–æ—Ä–∞–º–∏ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º–∏ –≤ —Å–≤–æ—é –ø–æ–ª—å–∑—É –∏ –≤ —Å–ª—É—á–∞—è—Ö –Ω–µ–ø–æ—Å–ª—É—à–∞–Ω–∏—è –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–≥–∞—Ç—å –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è–º. –ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—é —ç—Ç–∏—Ö —Å–µ–ª –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –∫–∞–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ. –ò–Ω–∞—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —Ç—É—Ç –≤ –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–µ–π –º–µ—Ä–µ, —á–µ–º –≤ —É—Ü–µ–ª–µ–≤—à–∏—Ö —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∏—è—Ö, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ — —á–∞—Å—Ç–Ω–∞—è –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω.

–° –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, —É—Å–∏–ª–∏—è –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–≤ –í–æ–π—Å–∫–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –æ–∫–∞–∑–∞—á–∏–≤–∞–Ω–∏—é –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ–≥–æ —É—Å–ø–µ—Ö–∞. –ü–æ—á—Ç–∏ –ø–æ–≤—Å—é–¥—É –≤ —Å–µ–ª–∞—Ö, –≥–¥–µ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –±—ã–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –≤ —Å–µ–ª–∞—Ö –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏—Ö, –∑–∞ –≤—Ä–µ–º—è –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ç—á–∏–Ω—ã –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤. –ß–∞—Å—Ç–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–∞–∫–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª–æ –¥–∞–∂–µ –∫ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ç–æ—Ç –∏–ª–∏ –∏–Ω–æ–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤ –æ—Ç –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–∞ –∫–∞–∫–æ–µ-–ª–∏–±–æ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ –∏–ª–∏ —Å–µ–ª–æ, –Ω–µ –º–æ–≥ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ –∏ –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª –º–∏—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å –ø–æ—Ç–µ—Ä–µ–π —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏—è, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –≤ —á–∏—Å–ª–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π.

–û–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —Å —ç—Ç–∏–º –∏—Å—á–µ–∑–ª–∏ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ —Ä–µ–∑–∫–∏–µ –≥—Ä–∞–Ω–∏, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º –º–µ–∂–¥—É –∫–ª–∞—Å—Å–∞–º–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞. –ü—Ä–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –∂–µ —Å–≤–æ–∏—Ö —à–∞–≥–∞—Ö –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å—Ç–µ—Ä–ª–æ —Ç–∞–∫–∏–µ –≥—Ä–∞–Ω–∏ –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é. –ò —ç—Ç–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—É—Ä–æ—á–µ–Ω–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫ –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è, –Ω–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –∏ –ø–æ–∑–∂–µ.

–û—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥—ã—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–æ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∑–∞ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –ª–µ—Ç –¥–æ 1861 –≥. –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –∏ –æ—Ç –∫—Ä–µ–ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞. –ë—ã–≤—à–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è (–º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–∏, —Å–µ–ª–∞ –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏) – —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–∏–µ, –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—Å–∫–∏–µ –∏ –∫–∞—Ç–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥—É—Ö–æ–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞ – —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å „—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤—ã–º–∏", –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ª–∏—à—å –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –í–æ–π—Å–∫–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–≥–æ, –∞ –º–µ—â–∞–Ω—Å–∫–æ–µ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–æ—Å—å –≤ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, –Ω–µ –∑–Ω–∞—é—â–∏—Ö –Ω–∞–¥ —Å–æ–±–æ—é —á–∞—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤ –∏ –æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â–∏—Ö –≤—Å–µ—é –ø–æ–ª–Ω–æ—Ç–æ—é –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–∞–≤. –ü—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç—è –ª–∏—á–Ω—É—é —Å–≤–æ–±–æ–¥—É, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –∏—Ö –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –∑–µ–º–µ–ª—å –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–∞—Ç—å—Å—è –∏–º–∏ –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π –≤–æ–ª–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–ª–æ –∫–∞—Å–∞–ª–æ—Å—å –∑–µ–º–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–∞.

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –±—É–¥—É—á–∏ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω—ã —Å–æ—Ç–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ –ø–æ–ª–∫–æ–≤—ã–º –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π –æ–±–ª–∞–¥–∞–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–æ—É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º. –í –∫–∞–∂–¥–æ–º —Å–µ–ª–µ –∏–ª–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ –æ–Ω–∏ –∏–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ä–µ–¥—ã –≤–æ–π—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–µ–ª –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –¥–µ–ª–∞ –¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è, –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏–º–∏ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–º–∏ —Å–µ–ª—å—á–∞–Ω–∞–º–∏ —Ç–≤–æ—Ä–∏–ª —Å—É–¥ –º–µ–∂–¥—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏. –ï—Å–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–µ, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–≤–∞–ª–æ —á–∞—â–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏ –∂–∏–ª–∏ –∏ –∫–∞–∑–∞–∫–∏ –∏ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∞ —Ç—è–∂–±–∞ –º–µ–∂–¥—É –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω–æ–º –∏ –∫–∞–∑–∞–∫–æ–º, –æ–Ω–∞ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ –≤–æ–π—Ç–æ–º –∏ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ –µ–º—É –≤—ã–±–æ—Ä–Ω—ã–º –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–∏–º „–∞—Ç–∞–º–∞–Ω–æ–º", –æ–ø—è—Ç—å-—Ç–∞–∫–∏ –≤ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ –∏ –ø—Ä–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏—Ö „–º—É–∂–µ–π" –∏ –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–∏—Ö „—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π“.

–¢–∞–∫, –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫—Ä–∞—è, –∑–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ –û–∫—Ç—è–±—Ä—è 1917 –≥., –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–∞—è —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—è, —Ä–µ–∑–∫–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–≤—à–∞—è —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–∏–µ –¥–æ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è, –∞ –∑–µ–º–ª—è, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–≤—à–∞—è –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏–º –ø–∞–Ω–∞–º, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–∏ —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –µ–µ –æ–±—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –ª–æ–∑—É–Ω–≥ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ – «–∑–µ–º–ª—è –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º» – —É–∂–µ –≤ 1654 –≥. –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—â–∏–Ω–µ –±—ã–ª —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º –æ–±—ä–µ–º–µ.

–ù–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–æ – —Å–≤–æ–∏ –ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–∏–ª–∏ –µ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏-–∫–∞–∑–∞–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏, –æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç—å –ø–æ –ø—Ä–∞–≤—É –æ—Ç–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–∏—è. –ò —Ö–æ—Ç—è –≤ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –æ—Ç –ø–æ–ª—è–∫–æ–≤ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≤–µ—Å—å –Ω–∞—Ä–æ–¥, –Ω–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∫–∞–∑–∞–∫–∏ —Å–æ—á–ª–∏ –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–µ–±—è. –ö–∞–∑–∞–∫–∞–º–∏ –∂–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞ —á–∞—Å—Ç—å –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∞ –ø–æ–ª–∫–∏ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ, —Ç. –µ. –∫ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –æ–¥–Ω–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–∏–Ω—ã.

–° –∏–∑–≥–Ω–∞–Ω–∏–µ–º –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –ø–∞–Ω–æ–≤, –ø—Ä–∞–≤–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –Ω–∞ –ø–æ–∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—É—é —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ—à–ª–æ –∫ –í–æ–π—Å–∫—É. –ì–µ—Ç–º–∞–Ω, –±—É–¥—É—á–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ, –º–æ–≥ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞—Ç—å –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤—É—é –∑–µ–º–ª—é —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω–µ –∏ —Ä—è–¥–æ–≤–æ–º—É «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤—É», –∑–∞ –∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤—É—é —Å–ª—É–∂–±—É. –ò –ø–æ—Å–ø–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ, –∂–∏–≤—à–µ–µ –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–µ, —Å –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–æ–º –µ–µ –≤–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –ª–∏—Ü–∞, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –∫ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º—É, —Ç. –µ. –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞ –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∑–µ–º–ª–µ–π –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å –µ–µ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—É, –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞. –ò–∑ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ø–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –∏ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–æ, –∫–∞–∫ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏–µ –Ω–µ—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–µ.

–ù–∞—á–∏–Ω–∞—è —Å–≤–æ–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏–µ, –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–π –Ω–µ —Å–≤—è–∑—ã–≤–∞–ª —Å –Ω–∏–º –º—ã—Å–ª–∏ –æ –∫–æ—Ä–µ–Ω–Ω–æ–º —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–µ –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—É—Ä–Ω—ã–π –ø–æ—Ç–æ–∫ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç–æ–≥–æ –∏–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è —É–≤–ª–µ–∫ –µ–≥–æ –¥–∞–ª—å—à–µ, —á–µ–º –æ–Ω –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª, –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –∫ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏–∏ —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–º–µ—â–∏—á—å–µ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞. –ù–æ –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω–µ –∑–∞–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –µ–≥–æ, –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤, –∏–º —Å–∞–º–∏–º. –ò –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å —ç—Ç—É –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∞.

–ï—â–µ –ø—Ä–∏ –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–µ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–º –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—ã –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –æ—Ç –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π —à–ª—è—Ö—Ç—ã –∏–º–µ–Ω–∏—è. –¢–∞–∫, –ø–æ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã–º –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–º —Å –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏—è–º –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –ø–æ–¥–∞—Ç–∏ –≤ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –∫–∞–∑–Ω—É, –∏ –∫ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º—É —Ü–∞—Ä—é –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –ø—Ä–∞–≤–æ, –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–≤—à–µ–µ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–º—É –∫–æ—Ä–æ–ª—é, —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞—Ç—å –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—â–∏–Ω–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è. –ù–æ —É–∂–µ –ø—Ä–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏—è, –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–π –ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –æ—Ç —Ü–∞—Ä—è –ê–ª–µ–∫—Å–µ—è –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞ –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ «–≥–µ—Ç–º–∞–Ω—Å–∫—É—é –±—É–ª–∞–≤—É» (–Ω–∞ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä–∞) –∏ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è «–≤ –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –µ–º—É –∏ –ø–æ—Ç–æ–º–∫–∞–º –µ–≥–æ».

–ü–æ —Å–ª–µ–¥–∞–º –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—à–ª–∏ –∏ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–µ –µ–≥–æ —Å–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–∏–∫–∏. –¢–∞–∫, –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø–∏—Å–∞—Ä—å –í—ã–≥–æ–≤—Å–∫–∏–π –≤—ã–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å–µ–±–µ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –∏ –º–µ—Å—Ç–µ—á–µ–∫ «—Å —Å–µ–ª–∞–º–∏ –∏ —Å–æ –≤—Å—è–∫–∏–º–∏ –¥–æ—Ö–æ–¥–∞–º–∏» –∏ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–µ –∂–µ –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–∏—è –¥–∞–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç—å—è–º. –¢—Ä–µ–º –±—Ä–∞—Ç—å—è–º –ó–æ–ª–æ—Ç–∞—Ä–µ–Ω–∫–æ (–ò–≤–∞–Ω –ó–æ–ª–æ—Ç–∞—Ä–µ–Ω–∫–æ –±—ã–ª —à—É—Ä–∏–Ω–æ–º –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ), –∑–∞–Ω–∏–º–∞–≤—à–∏–º –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–µ–∂–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤, –æ—Ç–¥–∞–Ω–∞ –±—ã–ª–∞, –ø–æ –∏—Ö –ø—Ä–æ—Å—å–±–∞–º, –≤–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—è —Ä. –°–µ–π–º–∞ —Å —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∑–¥–µ—Å—å –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–º–∏ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–∞–º–∏ –∏ —Å–µ–ª–∞–º–∏, –∏ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–∞ —Å –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è–º–∏ –∏ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª–∫–∞–º–∏.

–ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç–µ–ª–µ–π —Ç–∞–∫–∏—Ö –≥—Ä–∞–º–æ—Ç –±–ª–∞–≥–æ—Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ —Ä–µ—à–∏–ª–æ –¥–æ –ø–æ—Ä—ã, –¥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è—Ç—å –∏—Ö –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—é, –æ—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–º—É —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø–æ–º–µ—â–∏–∫–æ–≤, –æ–ø–∞—Å–∞—è—Å—å, —á—Ç–æ –∫–∞–∑–∞–∫–∏ «–∏—Ö –≤—Å–µ—Ö —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –ø–æ–±—å—é—Ç». –ò–∑ –ª–∏—Ü, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∏—Ö –≤ 50-—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö XVII –≤–µ–∫–∞ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã –Ω–∞ –∏–º–µ–Ω–∏—è –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏, –ª–∏—à—å –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏–µ —É–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –∏—Ö –∑–∞ —Å–æ–±–æ—é – —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Ç–µ, –∫—Ç–æ –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –∞–ø–ø–µ—Ç–∏—Ç –∏ —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª—Å—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞–Ω–∏—è–º–∏. –ù–æ –∑–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ, –Ω–æ—Å–∏–≤—à–∏–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∏–Ω–æ–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –∏, –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º, –±–æ–ª–µ–µ —É–¥–∞—á–Ω—ã–µ.

–°–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏, –∫–∞–∑–∞–∫–∏, –ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—ã–µ –∏ –ø—Ä–∞–≤–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é

–í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–µ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –∫–∞–∑–∞—á—å–∏—Ö –ø–æ–ª–∫–æ–≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–æ–¥ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ü–≤–µ—Ç–∞–ª–∞.

–ë–æ–≥–∞—Ç –∏ —Å–ª–∞–≤–µ–Ω –ö–æ—á—É–±–µ–π.

–ï–≥–æ –ª—É–≥–∞ –Ω–µ–æ–±–æ–∑—Ä–∏–º—ã;

–¢–∞–º —Ç–∞–±—É–Ω—ã –µ–≥–æ –∫–æ–Ω–µ–π

–ü–∞—Å—É—Ç—Å—è –≤–æ–ª—å–Ω—ã, –Ω–µ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–º—ã,

— —Ç–∞–∫ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Å—Ç—Ä–æ–∫–∞—Ö –ø–æ—ç–º—ã –ü–æ–ª—Ç–∞–≤–∞ –æ –±–æ–≥–∞—Ç—Å—Ç–≤–µ –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å—É–¥—å–∏ –í–æ–π—Å–∫–∞ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞–ø–∏—à–µ—Ç –ü—É—à–∫–∏–Ω.

–û—Å–Ω–æ–≤–æ–π –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–∏—è –∏ —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–∞ –Ω–æ–≤—ã—Ö –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã–µ –Ω–∞–¥–µ–ª—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª–∏ —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ—Ö–∏—Ç—Ä–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–µ–º–∞ «–∑–∞–π–º–∞–Ω—â–∏–Ω—ã» — –∫—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø—Ä–∏–±–µ–∂–∞–ª –∏ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∏–ª —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ — —Ç–æ–≥–æ –∏ –∑–µ–º–ª—è. –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–æ —Ç–∞–∫—É—é –∑–∞–π–º–∞–Ω—â–∏–Ω—É –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã–º –¥–ª—è —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏—è: «–ö—Ç–æ-–±–∏ —Å–µ–±—£ –∫–∞–∫—ñ–µ –≥—Ä—É–Ω—Ç–∞ –∏ —É–≥–æ–¥–∏—è –Ω–∞–∂–∏–ª—ä, –∞ –æ–Ω–∏–µ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≤–∞ –≤–ª–∞–¥—£–ª—Ü–∞ –Ω–µ –∏–º—£–ª–∏, –∏–ª–∏-–±–∏ –∫—Ç–æ –Ω–∞ –ø—É—Å—Ç—É—é –∑–µ–º–ª—é –ø—Ä–∏—à–µ–ª—ä –∏ —Ç—É—é –∑–µ–º–ª—é —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–∏–≤–∞–ª—ä, –ª–∏–±–æ –ª—£—Å—ä —Ä–∞—Å—á–∏—â–∞–ª—ä,.... —Ç–∞–∫–æ–≤—ñ—è –Ω–µ–¥–≤–∏–∂–∏–º—ñ—è –∏–º—£–Ω—ñ—è –∏–º—£—é—Ç—ä –±—ã—Ç—å —Ç–æ–≥–æ, –∫—Ç–æ –≤–ª–∞–¥—£–µ—Ç—ä, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏—è, –∫–∞–∫—ä-–±–∏ –∫—É–ø–ª–µ–Ω–Ω–∞—è».

–ï—Å–ª–∏ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤–ª–∞–¥–µ–ª –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º —É—á–∞—Å—Ç–∫–æ–º –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ —Å —á—å–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∑–∏–∏, —Ç–æ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞–ª–æ—Å—å —É–∂–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã–º. –ü–æ–ª–Ω–æ–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–µ —Ç–∞–∫–æ–π «–∑–∞–π–º–∞–Ω—â–∏–Ω—ã» –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –∏–∑ –æ–±—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏—è –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤ —Å. –ü–æ–∫–æ—à–∏—Ü –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏—Ö —Å–ø–æ—Ä–∞ —Å –ù–æ–≤–≥–æ—Ä–æ–¥-–°–µ–≤–µ—Ä—Å–∫–∏–º –°–ø–∞—Å—Å–∫–∏–º –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ–º.

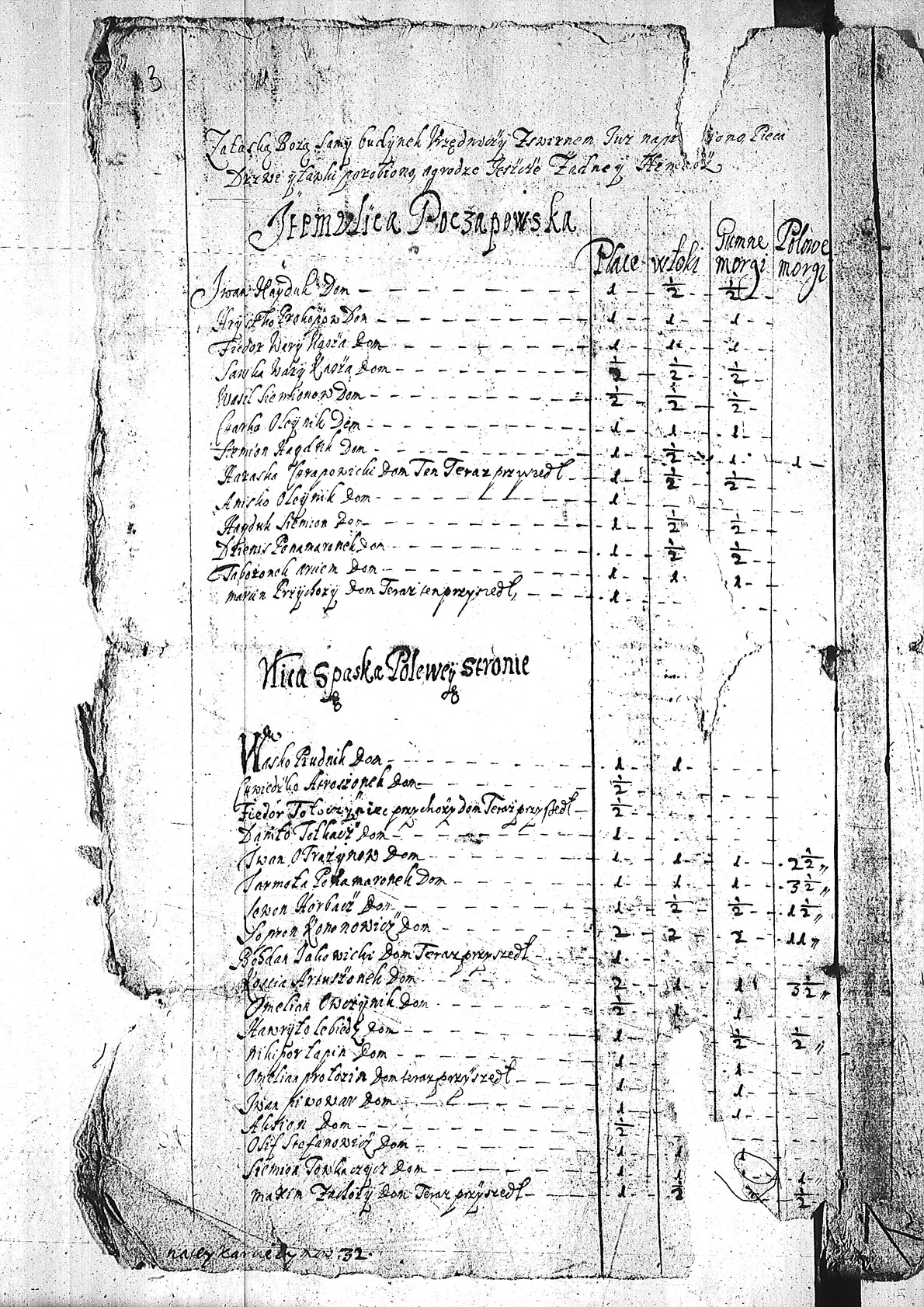

–ù–æ–≤–≥–æ—Ä–æ–¥-–°–µ–≤–µ—Ä—Å–∫–∏–π –°–ø–∞—Å–æ-–ü—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—å

«–ö–æ–≥–¥–∞, –ø—Ä–∏ –ø–æ–º–æ—â–∏ –ë–æ–∂—ñ–µ–π, –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ—è–Ω–µ —Å –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–æ–º—ä –ë–æ–≥–¥–∞–Ω–æ–º—ä –ó—£–Ω–æ–≤—ñ–µ–º—ä –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–º—ä –∫—Ä–æ–≤—ñ–µ—é —Å–≤–æ—é –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏ –ú–∞–ª—É—é –Ý–æ—Å—Å—ñ—é –æ—Ç—ä —è—Ä–º–∞ –ª—è–¥—Å–∫–∞–≥–æ –∏ –æ—Ç—ä –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—ã –ø–æ–ª—å—Å–∫–∏—Ö—ä –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–π, –∞ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤—ä –ø–æ–¥–¥–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤—Å–µ—Ä–æ—Å—Å—ñ–π—Å–∫–∞–≥–æ –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∞, –≤–µ–ª–∏–∫–∞–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—è –ê–ª–µ–∫—Å—£—è –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞, –≤—ä —Ç—É—é –ø–æ—Ä—É –Ω–∞ –æ–±–æ–∏—Ö—ä –±–µ—Ä–µ–≥–∞—Ö—ä –î–Ω—£–ø—Ä–∞ –≤—Å—è –∑–µ–º–ª—è –±—ã–ª–∞ –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ—è–Ω—ä —Å–ø–æ–ª–Ω–∞—è –∏ –æ–±—â–∞—è — –ø–æ—Ç–∞–º–Ω—Å—Ç—å, –ø–æ–∫–∞–º–Ω—Å—Ç—å –æ–Ω–∏ –ø–µ—Ä–≤—£–µ –ø–æ–¥—ä –ø–æ–ª–∫–∏, –∞ –≤—ä –ø–æ–ª–∫–∞—Ö—ä –ø–æ–¥—ä —Å–æ—Ç–Ω—£, –∞ –≤—ä —Å–æ—Ç–Ω—è—Ö—ä –ø–æ–¥—ä –º—£—Å—Ç–µ—á–∫–∞, —Å–µ–ª–∞ –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—£ –∏ –≤—ä –æ–Ω—ã—Ö—ä –ø–æ–¥—ä —Å–≤–æ–∏ –∂–∏–ª–∏—â–∞, –¥–≤–æ—Ä–∏, –¥–æ–º–∏ –∏ —Ñ—É—Ç–æ—Ä–∏ –æ—Å—è–≥–ª–∏ –∏ –ø–æ–∑–∞–π–º–∞–ª–∏; –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Å—Ç–∞–ª–∏—Å—è –≤—Å—£ –¥–æ–±—Ä–∞ –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ—è–Ω–∞–º—ä –±—ã—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç–Ω–∏–º–∏ —á–µ—Ä–µ–∑—ä –∑–∞–π–º—ã. –û–Ω—ñ–µ-–∂—ä –∑–∞–π–º–∏ —Å–≤–æ–∏ –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å—ñ—è–Ω–µ —Ä–∞–∑–Ω—ã–º–∏ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–∞–º–∏: –æ–¥–Ω–∏ –æ–±–æ—Ä—É–≤–∞–ª–∏, –¥—Ä—É–≥—ñ–µ — –∫–æ–Ω—Ü–∞–º–∏ –æ–±–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –∏ —Ä–≤–æ–º—ä –æ–∫–æ–ø—É–≤–∞–ª–∏, –∫–ª—è–∫–∞–º–∏ –æ–≥—Ä–∞–ø–∏—á–∞–ª–∏ –∏ —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç—£–ª–∏, –≤—ä —Ç—£—Ö—ä –∑–∞–π–º–∞—Ö—ä —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏, –≥–∞–∏ –≤–æ–∑—Ä–∞—â–∞–ª–∏ –∏ —Å–∞–¥–∏ –∑–∞–≤–æ–¥–∏–ª–∏, —Ñ—É—Ç–æ—Ä–∏, —Å–ª–æ–±–æ–¥–∏, –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—£, —Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ –∏–º—è —Å–µ–ª–∏–ª–∏, –∫—ä —Å–µ–±—£ –≤—ä –∫–æ—Ä–∏—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª–∏, –Ω–∞ –±–æ–ª–æ—Ç–∞—Ö—ä, –≥–¥—£ –≤–∏–¥—£–ª–∏ –∫—ä —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ñ—é –º–µ–ª–Ω–∏—Ü—ä –º—£—Å—Ç–∞, —Ç–∞–º—ä –æ–Ω—ñ–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏».

–ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —á—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö –æ–≥–æ—Ä–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –≤–µ–ª–æ –∫ —Ä–∞—Å—Å–ª–æ–µ–Ω–∏—é –¥–æ —Ç–æ–π –ø–æ—Ä—ã –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –æ–¥–Ω–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –º–∞—Å—Å—ã –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –∫—Ä–∞—è –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã – —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—É, –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã—Ö –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤ –∏ –ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω. –°—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω–∞ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ —É—Å–∏–ª–∏—è –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç –Ω–∞ –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–π –ø–æ–∑–µ–º–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ –∫–∞–∑–∞–∫–∏ –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –∏ –±–æ–ª–µ–µ –æ—Ç–¥–∞–ª—è—é—Ç—Å—è –æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—ã –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º –Ω–µ —Å–º–µ—à–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —É–∂–µ –≤ —Ç–∞–∫–æ–π –º–µ—Ä–µ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —Å –ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—ã–º–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∞–º–∏, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–µ –∑–≤–∞–Ω–∏–µ –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏—Ä—É–µ—Ç –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–∞–≤–∞.

|

|

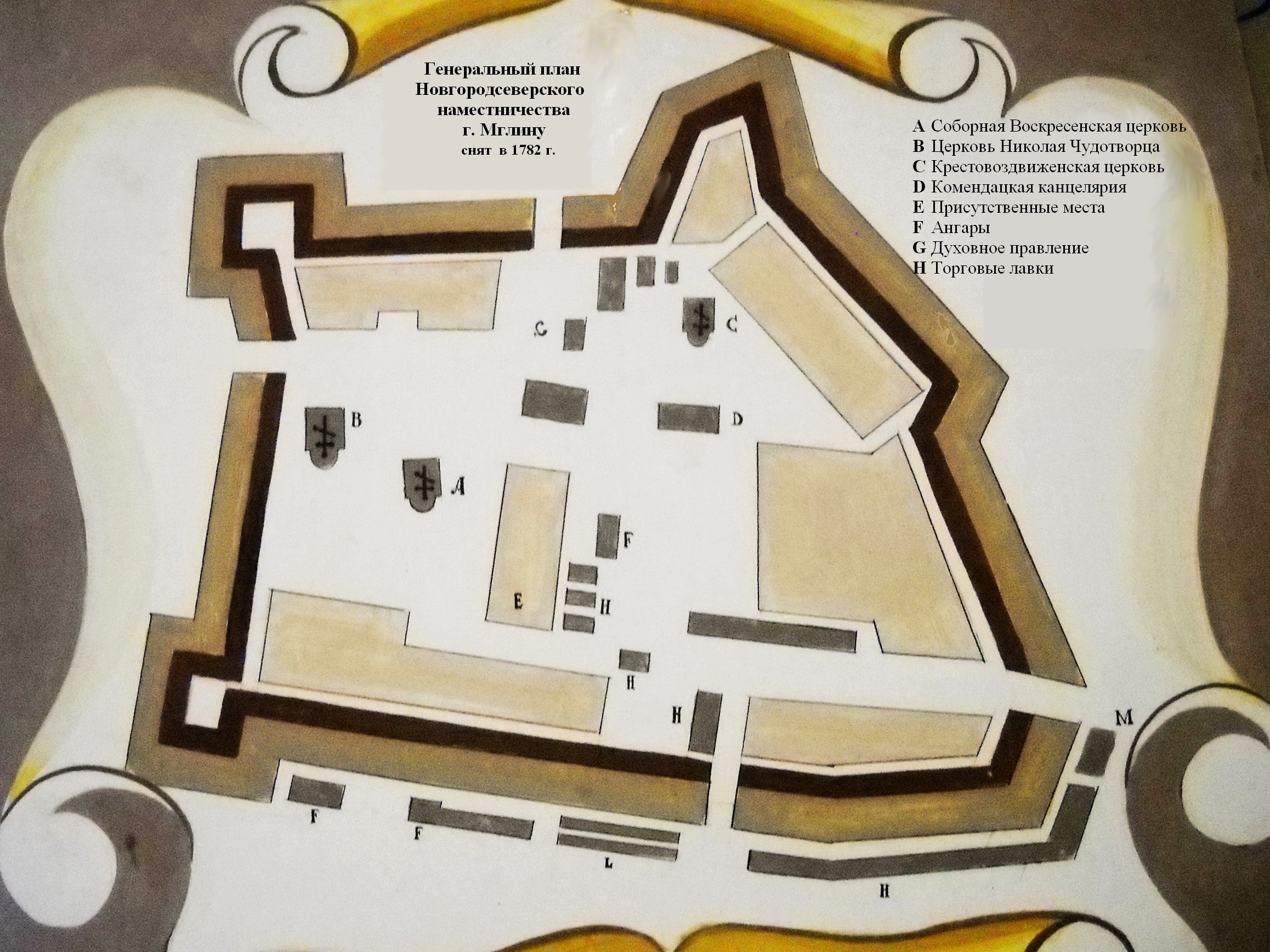

–î–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–æ–≥–æ, –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±, –ú–≥–ª–∏–Ω, –ü–æ—á–µ–ø –∏ –ü–æ–≥–∞—Ä, –∫–∞–∫ –º—ã –ø–æ–º–Ω–∏–º, –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–¥–µ–ª–µ–Ω—ã –º–∞–≥–¥–µ–±—É—Ä–≥—Å–∫–∏–º –ø—Ä–∞–≤–æ–º, –∏, –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, –≤–ª–∞–¥–µ–ª–∏ —Å–µ–ª–∞–º–∏ –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è–º–∏, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–±—è–∑–∞–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞—Ç—å —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω—É–∂–¥—ã —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –º–∞–≥–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–æ–≤ —ç—Ç–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤. –≠—Ç–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏, –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å –∑–∞ —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º–∏ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–æ–¥ –≤–ª–∞—Å—Ç—å –ú–æ—Å–∫–≤—ã.

–í –æ–±—â–µ–º, —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ 1654 –≥. –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–∞–≥–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏–µ –∏ —É—Ü–µ–ª–µ–≤—à–∏–µ —à–ª—è—Ö–µ—Ç—Å–∫–∏–µ, –Ω–æ –∏ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä—Å–∫–∏–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Å–æ–±–æ—é –ª–∏—à—å –≤–∫—Ä–∞–ø–ª–µ–Ω–∏—è, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ—Ä–æ—é –∏ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ, —Å—Ä–µ–¥–∏ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —á–∏—Å–ª–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã—Ö —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π –∫—Ä–∞—è. –ì–ª–∞–≤–Ω–∞—è –º–∞—Å—Å–∞ —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –æ—Ç –≤—Å—è–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–Ω–æ–π –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏, —á—Ç–æ, –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ –∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ–π –µ–≥–æ —á–∞—Å—Ç–∏, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Ç–∞–∫–∞—è –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å. –ú–∞–ª–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω –∏ –≤ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –∏–º–µ–Ω–∏—è—Ö —Å—Ç–∞–ª —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ª–∏—á–Ω–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º –∏ –º–æ–≥ –≤ –ª—é–±–æ–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç —É–π—Ç–∏ –∏–∑ –∏–º–µ–Ω–∏—è, — –æ–Ω, –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—è—Å—å –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤ –∏–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏, —á–µ–º –≤ –ø—Ä–µ–¥—à–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–∏–π –ø–µ—Ä–∏–æ–¥. –ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∏–º–µ–Ω–∏—è—Ö, –∫–∞–∫ –∏ –≤ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è—Ö, —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ —Å–µ–±—è —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–ª–Ω—ã–º–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ —Ç–µ—Ö –∑–µ–º–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —É—á–∞—Å—Ç–∫–æ–≤, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –æ–Ω–∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∏. –ù–µ –±—ã–ª–æ –∑–∞–∫–æ–Ω–∞, –∫–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª –±—ã –∑–∞ –Ω–∏–º–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–æ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ–Ω–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏ –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º–∏, –∏ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞–º–∏ –∏–º–µ–Ω–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–º–∏ –ø–æ–∫—É–ø–∞–ª–∏ —É —Å–≤–æ–∏—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω —ç—Ç–∏ –∑–µ–º–ª–∏.

–° —ç—Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —Ç. –µ. —Å –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã XVII –≤–µ–∫–∞, –≤ –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—â–∏–Ω–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞—é—Ç —Ç—Ä–∏ —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏—è:

-

«—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤–æ» – –∫–∞–∑–∞–∫–∏, –≤–∑—è–≤—à–∏–µ –Ω–∞ —Å–µ–±—è –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –±—ã—Ç—å –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–º–∏ –∫ –∑–∞—â–∏—Ç–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∏–µ (–≤–µ—Ä–Ω–µ–µ – –ø—Ä–∏—Å–≤–æ–∏–≤—à–∏–µ) –∑–∞ —ç—Ç–∏ –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–∞ –≤–µ—á–Ω–æ–µ –≤–ª–∞–¥–µ–Ω–∏–µ –∑–µ–º–ª–µ—é –∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –≤—Å—è–∫–∏—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–æ–≤–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–µ–π, –∫—Ä–æ–º–µ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö;

-

«–ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—Å—Ç–≤–æ» – –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ-–∑–µ–º–ª–µ–ø–∞—à—Ü—ã, –ø—Ä–∞–≤–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é —Ö–æ—Ç—è –∏ –Ω–µ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º, –Ω–æ –∑–∞–≤–∏—Å–µ–ª–æ –æ—Ç «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤–∞», —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∑–µ–º–ª—è –±—ã–ª–∞ —É –≤–æ–π—Å–∫–∞, –∞ –í–æ–π—Å–∫–æ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–µ –∏ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤–æ»;

-

–º–µ—â–∞–Ω–µ – –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –∏ —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—Ü—ã, –Ω–∞ –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–∞ –≤—Å—è –∑–µ–º—Å–∫–∞—è —Å–ª—É–∂–±–∞

|

|

–ú—è–∫–æ—Ç–∏–Ω –≤ —Å–≤–æ–µ–π –∫–Ω–∏–≥–µ «–û—á–µ—Ä–∫–∏ —Å–æ—Ü—ñ–∞–ª—å–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä—ñ–∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã –≤—ä –•—¥–Ü–Ü-–•—¥–Ü–Ü–Ü –≤–≤.» –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–∏—Ö —Å–æ—Å–ª–æ–≤–∏–π –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–∞–∫:

«–°—ä –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω—ñ–µ–º—ä –≤–æ–∑—Å—Ç–∞–Ω—ñ—è –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω—ñ–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –∏ —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥—£–ª–∏–ª–æ—Å—å –º–µ–∂–¥—É —ç—Ç–∏–º–∏ –¥–≤—É–º—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏ — «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—Å—Ç–≤–∞», –∏–ª–∏ –∫–æ–∑–∞–∫–æ–≤—ä, –∏ «–ø–æ—Å–ø–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞», –≤—ä –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—ä –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –º—£—â–∞–Ω–µ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ, –ø—Ä–∏—á–µ–º—ä —á–∞—Å—Ç—å —Å—Ç–∞—Ä–∞–≥–æ –º—£—â–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å—Ç–≤–∞, –≤—ã—à–µ–¥—à–∞–≥–æ –≤—ä –±—É—Ä–Ω—ã–µ –≥–æ–¥—ã –≤–æ–∑—Å—Ç–∞–Ω—ñ—è –≤—ä —Ä—è–¥—ã –∫–æ–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞, –≤–Ω–æ–≤—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤—ä –ø—Ä–µ–∂–Ω—ñ—è —Å–≤–æ–∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã. –¢–∞–∫–æ–µ —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥—£–ª–µ–Ω—ñ–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª–æ—Å—å, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –≤–Ω—£ –ø—Ä—è–º—ã—Ö—ä –º—£—Ä—ä –≤–æ–∑–¥—£–π—Å—Ç–≤—ñ—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ –≤—ä –æ—Å–Ω–æ–≤—É —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥—£–ª–µ–Ω—ñ—è –ª–µ–≥–ª–∏ –ø–æ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤—É —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω—ñ—è —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∞–≥–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∞. «–Ø–∫—ä –æ—Å—£–ª–∏ –ª—é–¥–µ, — —Ä–∞–∑—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –≤—ä 1729 –≥. —Å—Ç–∞—Ä–æ–∂–∏–ª—ã –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑—ä –º—£—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±–æ–≤—Å–∫–∞–≥–æ –ø–æ–ª–∫–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä—ñ—é —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–µ–ª–∞ — —Ç–æ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω—£–π—à—ñ–µ (–±–æ–ª—£–µ –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω—ã–µ) –ø–æ–ø–∏—Å–∞–ª–∏—Å—è –≤—ä –∫–æ–∑–∞–∫–∏, –∞ –ø–æ–¥–ª—£–π—à—ñ–µ (–±–æ–ª—£–µ –±—£–¥–Ω—ã–µ) –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—è –≤—ä –º—É–∂–∏–∫–∞—Ö—ä».

–ö–ª—é—á–µ–≤—ã–º –ø–æ–Ω—è—Ç–∏–µ–º, —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–º –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º –º–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ —Å—Ç–∞–ª —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â», –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–Ω—ã–π –æ—Ç –æ–±–æ–±—â–∞—é—â–µ–≥–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–æ –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤–æ–µ». –¢–æ –µ—Å—Ç—å —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –∫–∞–∫ —á–∞—Å—Ç—å –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–≥–æ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–∞, —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞ –∏–ª–∏ –∞—Ç–∞–º–∞–Ω–∞ –∫–∞–∫ –≥–ª–∞–≤—ã —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤–∞. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –∑–∞ 250 –ª–µ—Ç –¥–æ –û–∫—Ç—è–±—Ä—è 1917 –≥–æ–¥–∞ –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–∞—è –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏—è —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –∏ –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ —É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω–∞ «—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â» –∫–∞–∫ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—é—â–µ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–±—â–∏–π –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∞—Ç–µ–ª—å –¥–ª—è –≤—Å–µ—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ –∫–∞–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞ (–Ω–∏–∑–æ–≤–æ–≥–æ, –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–≥–æ, —Ä–µ–µ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ–≥–æ) –∏ –¥–ª—è –≤—Å–µ—Ö —É—Ä–æ–≤–Ω–µ–π –µ–≥–æ –∏–µ—Ä–∞—Ä—Ö–∏–∏. –í—Å–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—â–∏–µ –∫ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ—Å—Ç–≤—É –±—ã–ª–∏ –∫–∞–∑–∞–∫–∞–º–∏ – –≥–µ—Ç–º–∞–Ω, –∞—Ç–∞–º–∞–Ω, –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫, –µ—Å–∞—É–ª, —Ö–æ—Ä—É–Ω–∂–∏–π –∏ —Ä—è–¥–æ–≤–æ–π –∫–∞–∑–∞–∫. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ–± —ç—Ç–æ–π –æ–±—â–Ω–æ—Å—Ç–∏, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ —Ä–∞–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞ –∏ –±–æ–µ–≤–æ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤–∞, –±—ã–ª–æ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–Ω–æ–π –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è—é—â–µ–π –í–æ–π—Å–∫–æ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–µ –∏–¥–µ–µ–π. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –≤ –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏ –±—ã—Ç–æ–≤–∞–ª–æ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–µ «–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ–π» –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –≤ –≤–∏–¥–µ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ–π –≤–æ–ª–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞, —Å –ø–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–µ—Ä–∞–∑—Ä—ã–≤–Ω–æ–π —Å–≤—è–∑–∏ –ë–æ–∂—å–∏—Ö –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–≤ —Å –∑–∞–∫–æ–Ω–∞–º–∏ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤–∞.

–ù–æ –¥–≤–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ—è –ú–∞–ª–æ—Ä–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ –°—Ç–∞—Ä–æ–¥—É–±—å—è – –∫–∞–∑–∞–∫–∏ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –—Ä–∞–∑–ª–∏—á–∞–ª–∏—Å—å –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ—é –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∞–≤–∞–º–∏, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤—É – –∫–∞–∑–∞–∫–∏ –Ω–µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–±–µ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É, –º–µ—â–∞–Ω–µ –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –ø–æ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤—É —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—É—é –ø–æ–≤–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –Ω–æ –ª–∏—á–Ω—ã–µ –∏ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–∞–≤–∞ —Ç–µ—Ö –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –±—ã–ª–∏ –≤ —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ–¥–∏–Ω–∞–∫–æ–≤—ã. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç–µ–º –æ–±–µ —ç—Ç–∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã, –≤ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—à–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤—à–µ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –∑–∞–º–∫–Ω—É—Ç—ã –∏ –Ω–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—è–ª–∏—Å—å –æ–¥–Ω–∞ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–π –∫–∞–∫–∏–º–∏-–ª–∏–±–æ –Ω–µ–ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–º—ã–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω—è–º–∏.

|

|

–ó–∞ –≤—Ä–µ–º—è –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∏—è –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∞–≥–æ –Ω–µ–º–∞–ª–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –º–µ—â–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞ –∏ –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–µ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω –ø–æ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤—É —Å–∞–º–æ–≥–æ –≥–µ—Ç–º–∞–Ω–∞ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –≤ —Ä—è–¥—ã –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤. –ü–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –∫ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–º –±—ã–ª–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –≥—Ä–∞–Ω—å –º–µ–∂–¥—É –∫–∞–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º. –¢–∞–∫, —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è–º, –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã–º –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–º —Å –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π, –∫–∞–∑–∞–∫–æ–≤ –≤ –í–æ–π—Å–∫–µ –ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Å–∫–æ–º –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å 60,000, –∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –∫—Ä–∞—è –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏ –≤ —Ä—è–¥—ã –º–µ—â–∞–Ω –∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω. –ù–æ —ç—Ç–æ —É—Å–ª–æ–≤–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –±—É–º–∞–≥–µ — –ø—Ä–∏ –Ω–∞–ª–∏—á–∏–∏ –æ–∂–µ—Å—Ç–æ—á–µ–Ω–Ω–æ–π –±–æ—Ä—å–±—ã —Å –ü–æ–ª—å—à–µ–π –•–º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∫–∏–π —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –Ω—É–∂–¥–∞–ª—Å—è –≤ –∫–∞–∑–∞—Ü–∫–æ–º –≤–æ–π—Å–∫–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–π—Ç–∏ –Ω–∞ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ —á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∞ —ç—Ç–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ –æ–±–º–µ–Ω—É –ª—é–¥—å–º–∏ –º–µ–∂–¥—É –¥–≤—É–º—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è.

–ù–æ –µ—â–µ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —á–∞—â–µ —Ç–∞–∫–æ–π –æ–±–º–µ–Ω —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª—Å—è –≤–Ω–µ –∫–∞–∫–æ–π-–ª–∏–±–æ –ø—Ä—è–º–æ–π –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–π –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–ª—á–∫–æ–º –∫ —Ç–∞–∫–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—É —è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è. –ö—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–∏–Ω, –∂–µ–Ω–∏–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–∞ –¥–æ—á–µ—Ä–∏ –∫–∞–∑–∞–∫–∞ –∏–ª–∏ –≤—ã–¥–∞–≤—à–∏–π –∑–∞ –∫–∞–∑–∞–∫–∞ —Å–≤–æ—é –¥–æ—á—å, –ø–æ—Ä–æ—é –∏ —Å–∞–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –∫–∞–∑–∞–∫–∏. –ë—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω—ã–µ —Å–ª—É—á–∞–∏. –ù–æ –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø—ã –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª –∏ –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–æ–π —Å–≤—è–∑–∏ —Å —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è–º–∏, –∞ –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è–º —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω—ã–µ —Å–µ–ª—è–Ω–µ –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –∫–∞–∑–∞–∫–∏, –∞ –±–æ–ª–µ–µ –±–µ–¥–Ω—ã–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å «–º—É–∂–∏–∫–∞–º–∏». –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∫–∞–∑–∞–∫–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç –Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤—ã—Ö —Å–±–æ—Ä–æ–≤, –Ω–æ –∑–∞ —Å–≤–æ–π —Å—á–µ—Ç –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —è–≤–∏—Ç—å—Å—è –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–º —Å–Ω–∞—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –∫–æ–Ω–µ –≤ –ø—É–Ω–∫—Ç —Å–±–æ—Ä–æ–≤, –≤ —Å–ª—É—á–∞–µ –æ–±—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ—Ö–æ–¥–∞ –∏–ª–∏ –º–æ–±–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –∞ –º–µ–Ω–µ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —Å–µ–ª—è–Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å «–ø–æ—Å–ø–æ–ª–∏—Ç—ã–º–∏» –∏ –Ω–µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–±–µ –±—Ä–µ–º—è —Ç–µ—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–≤–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–µ–π, –æ—Ç –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–æ –∏–∑–±–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –∫–∞–∑–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ.